Alceste De Ambris: differenze tra le versioni

K2 (discussione | contributi) m Sostituzione testo - "{{references|2}}" con "<references/>" |

K2 (discussione | contributi) m Sostituzione testo - ".<ref>" con ". <ref>" |

||

| Riga 6: | Riga 6: | ||

Alceste De Ambris nasce a Licciana, nell'Alta Lunigiana, il [[15 settembre]] [[1874]]. Entrato nel Partito Socialista nel [[1892]], l'anno stesso della sua fondazione, ne diventa subito un protagonista attivo. Passato un periodo in [[Brasile]], per sfuggire ad un processo per diserzione, ritorna in [[Italia]], in seguito ad una amnistia, nel [[1903]]. Occupa il posto di segretario della Camera del Lavoro di Savona e successivamente è a capo della Federazione Nazionale dei Bottigliai di Livorno fino a che, nel [[1905]], chiamato a Roma, assume la direzione dell'organo della Federazione Nazionale Giovanile socialista: la "Gioventù socialista" che, sotto la sua direzione, prende un indirizzo nettamente sindacalista. Nello stesso anno in cui si verifica la scissione della corrente dei sindacalisti rivoluzionari dal Partito Socialista, il [[1907]], a De Ambris viene offerto di reggere la Camera del Lavoro di Parma, incarico che accetta con entusiasmo. A Parma i contrasti tra proprietari agricoli e braccianti erano violentissimi e coinvolgevano anche i mezzadri. La Camera del Lavoro era controllata dai riformisti ma, dopo un periodo di violenti contrasti e polemiche, De Ambris, con l'appoggio della base contadina ed operaia, riesce ad imporre l'egemonia della propria corrente. | Alceste De Ambris nasce a Licciana, nell'Alta Lunigiana, il [[15 settembre]] [[1874]]. Entrato nel Partito Socialista nel [[1892]], l'anno stesso della sua fondazione, ne diventa subito un protagonista attivo. Passato un periodo in [[Brasile]], per sfuggire ad un processo per diserzione, ritorna in [[Italia]], in seguito ad una amnistia, nel [[1903]]. Occupa il posto di segretario della Camera del Lavoro di Savona e successivamente è a capo della Federazione Nazionale dei Bottigliai di Livorno fino a che, nel [[1905]], chiamato a Roma, assume la direzione dell'organo della Federazione Nazionale Giovanile socialista: la "Gioventù socialista" che, sotto la sua direzione, prende un indirizzo nettamente sindacalista. Nello stesso anno in cui si verifica la scissione della corrente dei sindacalisti rivoluzionari dal Partito Socialista, il [[1907]], a De Ambris viene offerto di reggere la Camera del Lavoro di Parma, incarico che accetta con entusiasmo. A Parma i contrasti tra proprietari agricoli e braccianti erano violentissimi e coinvolgevano anche i mezzadri. La Camera del Lavoro era controllata dai riformisti ma, dopo un periodo di violenti contrasti e polemiche, De Ambris, con l'appoggio della base contadina ed operaia, riesce ad imporre l'egemonia della propria corrente. | ||

Assume, quindi, la direzione del giornale «l'Internazionale», la cui pubblicazione era stata decisa il [[3 novembre]], da inizio ad una radicale riforma dell'organizzazione e comincia a mettersi all'opera per la ripresa delle agitazioni dei braccianti e dei mezzadri. Queste sfociarono, nel maggio-giugno [[1908]], nel famoso [[sciopero]] del parmense. Allo [[sciopero]] si giunse dopo 56 giorni di serrata. Ad esso parteciparono 20.680 lavoratori della terra e 6000 operai dell'industria.<ref>Dati tratti da Renzo De Felice. Op.cit.</ref> Fu un grande successo per gli esponenti più in vista del sindacalismo rivoluzionario, che giunsero da tutte le parti D'[[Italia]] per tenere comizi. «Fallito un tentativo governativo di mediazione lo sciopero fu stroncato solo in seguito all'intervento dell'esercito (la Camera del Lavoro fu occupata al terzo assalto) che procedette a centinaia di arresti mentre l'autorità giudiziaria spiccava numerosi mandati d'arresto contro i capi dello [[sciopero]], De Ambris in testa»". <ref>Renzo De Felice. | Assume, quindi, la direzione del giornale «l'Internazionale», la cui pubblicazione era stata decisa il [[3 novembre]], da inizio ad una radicale riforma dell'organizzazione e comincia a mettersi all'opera per la ripresa delle agitazioni dei braccianti e dei mezzadri. Queste sfociarono, nel maggio-giugno [[1908]], nel famoso [[sciopero]] del parmense. Allo [[sciopero]] si giunse dopo 56 giorni di serrata. Ad esso parteciparono 20.680 lavoratori della terra e 6000 operai dell'industria. <ref>Dati tratti da Renzo De Felice. Op.cit.</ref> Fu un grande successo per gli esponenti più in vista del sindacalismo rivoluzionario, che giunsero da tutte le parti D'[[Italia]] per tenere comizi. «Fallito un tentativo governativo di mediazione lo sciopero fu stroncato solo in seguito all'intervento dell'esercito (la Camera del Lavoro fu occupata al terzo assalto) che procedette a centinaia di arresti mentre l'autorità giudiziaria spiccava numerosi mandati d'arresto contro i capi dello [[sciopero]], De Ambris in testa»". <ref>Renzo De Felice. | ||

Op.cit.</ref>. In seguito a questi avvenimenti fu costretto a riparare all'estero da dove tornerà nel 1911. Le vicende relative al suo ritorno sono strettamente legate alla nascita e alla storia dell'Unione Sindacale italiana di cui, come abbiamo già detto, egli fu tra i fondatori. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, si trova schierato con il movimento interventista e si arruola come volontario nell'esercito mandando quasi quotidianamente corrispondenze dal fronte. Nel dopoguerra si avvicina alle posizioni irredentiste e rivoluzionarie di D'Annunzio e nel 1919 partecipa alla impresa fiumana diventando Capo di Gabinetto del Comandante. | Op.cit.</ref>. In seguito a questi avvenimenti fu costretto a riparare all'estero da dove tornerà nel 1911. Le vicende relative al suo ritorno sono strettamente legate alla nascita e alla storia dell'Unione Sindacale italiana di cui, come abbiamo già detto, egli fu tra i fondatori. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, si trova schierato con il movimento interventista e si arruola come volontario nell'esercito mandando quasi quotidianamente corrispondenze dal fronte. Nel dopoguerra si avvicina alle posizioni irredentiste e rivoluzionarie di D'Annunzio e nel 1919 partecipa alla impresa fiumana diventando Capo di Gabinetto del Comandante. | ||

Nel 1920 predispone la Carta del Carnaro che avrebbe dovuto essere la Costituzione della Libera città di Fiume. Alla conclusione di questa vicenda, deluso dalle posizioni attendiste, contradittorie e opportuniste del poeta riprende la sua militanza di sindacalista rivoluzionario. Nel 1922, dopo la Marcia su Roma, assume posizioni critiche sul Regime fascista e viene coinvolto in atti di intimidazione e persecuzione che lo costringono, ancora una volta, all'esilio. Si rifugia in Francia dove continua la sua attività di pensatore e di militante rivoluzionario. Muore nella cittadina di Brive nel 1934. Nel 1964 la sua salma sarà riportata in Italia per interessamento di militanti estimatori della sua figura di sindacalista e militante rivoluzionario. | Nel 1920 predispone la Carta del Carnaro che avrebbe dovuto essere la Costituzione della Libera città di Fiume. Alla conclusione di questa vicenda, deluso dalle posizioni attendiste, contradittorie e opportuniste del poeta riprende la sua militanza di sindacalista rivoluzionario. Nel 1922, dopo la Marcia su Roma, assume posizioni critiche sul Regime fascista e viene coinvolto in atti di intimidazione e persecuzione che lo costringono, ancora una volta, all'esilio. Si rifugia in Francia dove continua la sua attività di pensatore e di militante rivoluzionario. Muore nella cittadina di Brive nel 1934. Nel 1964 la sua salma sarà riportata in Italia per interessamento di militanti estimatori della sua figura di sindacalista e militante rivoluzionario. | ||

Versione delle 19:16, 14 dic 2019

Alceste De Ambris (Licciana Nardi, 15 settembre 1874 – Brive-la-Gaillarde, Francia, 9 dicembre 1934) è l'esponente più rappresentativo del sindacalismo rivoluzionario in Italia. Non solo perché è stato, tra tutti, quello che maggiormente «avvertì la necessità di avvalorare i principi teorici col collaudo dell'azione pratica» e ne divenne «ben presto l'organizzatore più coerente, più deciso, più noto» [1], ma soprattutto perché fu tra i fondatori della più importante organizzazione sindacalista rivoluzionaria di quegli anni, l'Unione Sindacale Italiana, cui aderirono gli anarchici della corrente che fu detta anarco-sindacalista. Egli non fu, quindi, tanto un teorico, come Labriola, Leone, Olivetti, quanto un grande organizzatore ed agitatore, ricco di passione, radicato all'interno delle masse proletarie.

Biografia

Alceste De Ambris nasce a Licciana, nell'Alta Lunigiana, il 15 settembre 1874. Entrato nel Partito Socialista nel 1892, l'anno stesso della sua fondazione, ne diventa subito un protagonista attivo. Passato un periodo in Brasile, per sfuggire ad un processo per diserzione, ritorna in Italia, in seguito ad una amnistia, nel 1903. Occupa il posto di segretario della Camera del Lavoro di Savona e successivamente è a capo della Federazione Nazionale dei Bottigliai di Livorno fino a che, nel 1905, chiamato a Roma, assume la direzione dell'organo della Federazione Nazionale Giovanile socialista: la "Gioventù socialista" che, sotto la sua direzione, prende un indirizzo nettamente sindacalista. Nello stesso anno in cui si verifica la scissione della corrente dei sindacalisti rivoluzionari dal Partito Socialista, il 1907, a De Ambris viene offerto di reggere la Camera del Lavoro di Parma, incarico che accetta con entusiasmo. A Parma i contrasti tra proprietari agricoli e braccianti erano violentissimi e coinvolgevano anche i mezzadri. La Camera del Lavoro era controllata dai riformisti ma, dopo un periodo di violenti contrasti e polemiche, De Ambris, con l'appoggio della base contadina ed operaia, riesce ad imporre l'egemonia della propria corrente.

Assume, quindi, la direzione del giornale «l'Internazionale», la cui pubblicazione era stata decisa il 3 novembre, da inizio ad una radicale riforma dell'organizzazione e comincia a mettersi all'opera per la ripresa delle agitazioni dei braccianti e dei mezzadri. Queste sfociarono, nel maggio-giugno 1908, nel famoso sciopero del parmense. Allo sciopero si giunse dopo 56 giorni di serrata. Ad esso parteciparono 20.680 lavoratori della terra e 6000 operai dell'industria. [2] Fu un grande successo per gli esponenti più in vista del sindacalismo rivoluzionario, che giunsero da tutte le parti D'Italia per tenere comizi. «Fallito un tentativo governativo di mediazione lo sciopero fu stroncato solo in seguito all'intervento dell'esercito (la Camera del Lavoro fu occupata al terzo assalto) che procedette a centinaia di arresti mentre l'autorità giudiziaria spiccava numerosi mandati d'arresto contro i capi dello sciopero, De Ambris in testa»". [3]. In seguito a questi avvenimenti fu costretto a riparare all'estero da dove tornerà nel 1911. Le vicende relative al suo ritorno sono strettamente legate alla nascita e alla storia dell'Unione Sindacale italiana di cui, come abbiamo già detto, egli fu tra i fondatori. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, si trova schierato con il movimento interventista e si arruola come volontario nell'esercito mandando quasi quotidianamente corrispondenze dal fronte. Nel dopoguerra si avvicina alle posizioni irredentiste e rivoluzionarie di D'Annunzio e nel 1919 partecipa alla impresa fiumana diventando Capo di Gabinetto del Comandante. Nel 1920 predispone la Carta del Carnaro che avrebbe dovuto essere la Costituzione della Libera città di Fiume. Alla conclusione di questa vicenda, deluso dalle posizioni attendiste, contradittorie e opportuniste del poeta riprende la sua militanza di sindacalista rivoluzionario. Nel 1922, dopo la Marcia su Roma, assume posizioni critiche sul Regime fascista e viene coinvolto in atti di intimidazione e persecuzione che lo costringono, ancora una volta, all'esilio. Si rifugia in Francia dove continua la sua attività di pensatore e di militante rivoluzionario. Muore nella cittadina di Brive nel 1934. Nel 1964 la sua salma sarà riportata in Italia per interessamento di militanti estimatori della sua figura di sindacalista e militante rivoluzionario.

La concezione del sindacalismo rivoluzionario di Alceste De Ambris

Per esaminare la concezione che aveva De Ambris del sindacalismo rivoluzionario ci serviamo di un suo opuscolo pubblicato nel 1907 dal titolo l'Azione diretta [4]:: «Il nostro sindacalismo -esordisce- non deriva da una logica astratta, ma dall'insegnamento pratico dei fatti". È figlio degli scioperi generali che hanno affermato la potenza proletaria mentre coloro che erano i rappresentanti dei lavoratori in parlamento rimanevano indifferenti o, peggio, si manifestavano ostili a questo germogliare dell'azione diretta. "Il socialismo -egli scrive- ha abbandonato poco a poco il suo carattere rigidamente proletario e rivoluzionario per impaludarsi nel legalitarismo democratico e nell'umanitarismo borghese cui sacrificava gli interessi di classe. Questa degenerazione non poteva trovare il consenso di coloro che non vogliono dimenticare quale deve essere il carattere specifico dell'azione socialista. Perciò sorse ed ebbe vita il Sindacalismo, inteso soprattutto a richiamare il movimento socialista alle sue origini puramente proletarie».

l'azione sindacalista -per De Ambris- è nello stesso tempo lotta economica per l'emancipazione dei lavoratori e lotta politica contro l'organizzazione capitalista dello Stato. Egli, nel solco della tradizione socialista rivoluzionaria, considera lo Stato come la forma specifica della dominazione borghese sul proletariato poiché le sue leggi sono sempre dirette alla conservazione dell'ordine presente, alla difesa della proprietà privata, ad affermare l'intangibilità del privilegio capitalistico. Perciò è necessario «che il proletariato -mentre combatte la lotta capitalistica- non si stanchi di aggredire e di disorganizzare cotesta macchina borghese, indebolendola quanto più è possibile e disgregandone con ogni mezzo i congegni, poiché indebolendo lo Stato ed infrangendone gli ingranaggi, si indebolisce e si infrange la più valida difesa della borghesia». Lo strumento che il proletariato ha nelle sue mani per combattere e vincere questa lotta è il sindacato operaio. Scrive infatti De Ambris che il sindacato operaio è l'unico organismo capace di accogliere l'intera classe lavoratrice disciplinandone le forze per lo scopo immediato della conquista di migliori condizioni di vita, senza però dimenticare la finalità più vasta e più lontana della Rivoluzione sociale. Nel più puro spirito soreliano, per De Ambris, sarà lo sciopero generale lo strumento che «coronerà in un epico momento la terribile lotta che la classe lavoratrice combatte contro la classe borghese... Noi siamo consci -scrive De Ambris- di ciò che Carlo Marx ha lapidariamente dimostrato: che tutte le sovrastrutture politiche, giuridiche e morali poggiano sul fondamento economico "perciò noi che vogliamo distrutto questo mostruoso edificio di iniquità che è l'ordine presente dobbiamo minarne anzitutto le fondamenta, attaccare la società borghese nel suo privilegio essenziale da cui derivano tutti gli altri privilegi».

I detentori dei mezzi di produzione e di scambio, possono imporre a coloro che non hanno altra ricchezza che le proprie braccia, un salario che è sempre inferiore al valore dell'opera prestata appropriandosi della differenza. La lotta di classe è dunque lotta essenzialmente economica, che tende a ridurre a proprozioni sempre minori il profitto capitalistico, la cui limitazione va intesa come una espropriazione parziale anticapitalistica, allo scopo di prepararne l'espropriazione totale. Le Leghe, le Federazioni di mestiere, le Camere del lavoro sono le fucine nelle quali si "forgia" e si "tempra" la coscienza proletaria, cioè la consapevolezza di questa realtà e la volontà del suo abbattimento. È in queste organizzazioni di resistenza che si crea l'anima nuova, ribelle ed audace del proletariato che si spoglia del servilismo indotto da secoli di dominio, acquisendo una dignità prima sconosciuta. Ma perché questo avvenga è necessario che il sindacato superi il gretto corporativismo e diffonda il concetto vivificatore della negazione dell'ordine esistente affinché le masse proletarie allarghino i propri orizzonti e abbraccino la lotta di classe, per la loro definitiva emancipazione. Con lo sciopero generale, che sarà l'ultimo gesto di battaglia, sarà vinta la guerra della classe proletaria. Esso «segnerà il passaggio del potere economico -e conseguentemente del potere politico e legale- dalle mani del capitalismo alle mani del proletariato. Contro il capitalismo, contro lo stato... contro tutto ciò che incarna o sostiene il triste passato e il doloroso presente -dichiara De Ambris- noi risolleviamo la vecchia bandiera della gloriosa Internazionale, nel cui drappo fiammante sta scritto che l'emancipazione del lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi».

De Ambris e il riformismo parlamentare

Nell 'opuscolo L'azione diretta, De Ambris, affronta anche l'argomento dell'azione parlamentare e delle riforme. Dopo aver negato che la demolizione dell'ordine borghese e la formazione del futuro ordinamento socialista possa avvenire nell'ambito parlamentare egli non disconosce, però, che in certi casi, la causa proletaria possa ricavare un giovamento indiretto mediante l'uso della scheda e per questo dichiara «noi non poniamo nessuna pregiudiziale astensionista». Il sindacato comunque non deve certo riconoscere l'azione elettorale come sua funzione normale. In merito alle riforme non attribuisce loro alcun valore dal punto di vista della trasformazione sociale anche se non nega che possano essere utili al proletariato, in quanto, migliorando le sue condizioni di vita, le rendono più adatte allo sviluppo delle sue energie. Ma, perché una riforma porti veramente dei vantaggi, deve essere sentita ed imposta dal proletariato, perché quando viene invece elargita dalla borghesia od ottenuta mediante compromessi parlamentari, senza la pressione degli interessati, riesce sempre illusoria. Queste posizioni lo portano ad accettare nel 1913 la candidatura a deputato nelle file del PSI e la sua elezione gli permetterà di usufruire dell'immunità parlamentare e di poter così rientrare in patria dall'estero dove si era ancora una volta rifugiato.

Il Movimento interventista

Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Inizia la Prima guerra mondiale. Molti esponenti della sinistra prendono posizione per un intervento dell'Italia nel conflitto. La Germania e l'Austria-Ungheria erano paesi guidati da regimi reazionari e autocratici e un conflitto internazionale avrebbe potuto abbatterli e favorire una evoluzione in senso democratico di quelle società. Scrive Serventi Longhi: «Le ragioni profonde che li muovevano risiedevano...[nella] opportunità di utilizzare il fatto bellico come potente acceleratore di quel processo rivoluzionario inscritto nella modernità e reso esplicito dagli scioperi operai e contadini e dalla Settimana rossa». [5] De Ambris condivide queste posizioni e si schiera con i fautori dell'intevento che diventeranno un vero e proprio movimento. Egli, che si era formato alla scuola di Sorel, sembra avvertire l'insufficienza del mito dello sciopero generale, che non era ancora sfociato nel rovesciamento dell'ordine esistente e concepisce la guerra come un superiore "fatto" di emancipazione morale e militare del proletariato. Il Popolo D'Italia inizia il 15 novembre 1914 le sue pubblicazioni, sotto la guida di Mussolini, che in un commento al manifesto lanciato dagli interventisti romani, sancisce la definitiva rottura col pacifismo socialista.

Il primo Fascio interventista ad essere formato è quello romano il 24 novembre 1914, mentre il Fascio rivoluzionario intervenzionista di Milano, primo nucleo del Fascio D'azione rivoluzionaria, nasce il 30 novembre 1914 a Via degli Eustachi, nella pensione-cenacolo-vendita di De Ambris. Infine la sera dell'11 dicembre 1914 nasce ufficialmente il Fascio D'Azione Rivoluzionaria Interventista con una assemblea aperta solo ai tesserati dell'Unione Sindacale, della Camera del Lavoro e delle Sezioni Socialista e Repubblicana di Milano. Su Il Popolo D'Italia si legge che i Fasci non costituiscono un partito ma "liberi raggruppamenti di quei sovversivi di tutte le scuole e dottrine politiche che ritengono di trovare nell'attuale momento, e in quello che immediatamente a questo succederà, un campo propizio alla fecondazione delle idealità rivoluzionarie e non intendono però lasciare sfuggire la occasione di un movimento in comune". È un documento che risente dello stile e dell'impostazione movimentista del sindacalismo rivoluzionario di De Ambris. [6]

De Ambris e la guerra

Il 13 maggio 1915 De Ambris era a Parma per annunciare alla città dove era stato eletto deputato il suo voto per i crediti militari nella seduta della camera che si sarebbe tenuta il 24 maggio. Sarà la seconda volta, dopo il giuramento di due anni prima, che entrerà in parlamento. Il giorno precedente, il 23 maggio, le truppe italiane erano entrate in guerra. De Ambris parte volontario per La Spezia, assegnato col grado di caporale al 2° reggimento Artiglieria da fortezza. Questa scelta, condivisa da tutti gli interventisti, era la naturale conseguenza della propaganda che essi avevano fatto ed una risposta ai socialisti pacifisti poco inclini a credere che alle loro idee avrebbero poi fatto seguire i fatti. Dall'ottobre 1915 apparvero su Il Popolo D'Italia sue corrispondenze quasi quotidiane dal fronte che infiammavano i giovani rivoluzionari interventisti di scuola sindacalista. Nel dicembre del 1915 approfittò di una licenza speciale, che si prolungò sino a fine gennaio, per organizzare diverse commemorazioni di Filippo Corridoni, caduto durante un assalto alle linee austriache assieme ad altri volontari interventisti.

Queste scelte patriottiche del deputato socialista, leader del movimento sindacale parmense, creavano perplessità in qualche area dei militanti e si manifestavano critiche alla revisione teorica in atto. Ma per De Ambris non si trattava di negare la centralità dell'emancipazione operaia ma di legarla al più complessivo movimento di rinnovamento nazionale. Nel Convegno Nazionale Repubblicano di Roma del 27 e 28 gennaio 1916, alcuni compagni affini al leader sindacalista, che non era presente, sostennero le sue posizioni. In quel Convegno si discusse un Odg che, sulla questione movimento operaio ed esercito, chiedeva la «trasformazione immediata dell'esercito in Nazione Armata... e di favorire in ogni modo un movimento operaio a forte base ideale capace di imporre - senza illusioni riformiste - la soluzione delle questioni del lavoro e di preparare le ulteriori, definitive conquiste di libertà e di giustizia sociale». [7] In un successivo Congresso interventista del 2, 3 e 4 luglio 1917 queste posizioni di De Ambris portarono ad una vera e propria resa dei conti fra l'orientamento sociale e repubblicano e quello nazionalista filomonarchico. Si votò un Odg che sosteneva che la guerra doveva sfociare in un governo di popolo.

Sindacato e Stato

l'evento bellico, come abbiamo visto, aveva portato ad una accelerazione delle divisioni ideologiche all'interno del socialismo ma non solo, aveva prodotto la necessità di un ripensamento complessivo sul ruolo del partito, del sindacato e delle avanguardie rivoluzionarie nel processo di emancipazione verso la creazione di una società egualitaria basata sulla giustizia sociale. In questo contesto si pose il problema del ruolo dello Stato e del rapporto del movimento operaio con le istituzioni. De Ambris aveva già cominciato, durante la guerra, a rivedere le sue posizioni in merito distaccandosi sempre di pù dai contenuti libertari del suo sindacalismo, ponendosi in questo modo in netto contrasto con la corrente anarcosindacalista, il cui esponente principale era Armando Borghi, per cui la pregiudiziale antistatalista era imprescindibile. Su questa linea, nel febbraio 1918, De Ambris diede vita alla rivista «Il Rinnovamento» che voleva favorire l'aggregazione del proletariato in una organizzazione autonoma, stabile e nazionale. Questa iniziativa sfociò nell'adesione alla Unione socialista italiana, la nuova formazione politica guidata da Bissolati. Nel primo Congresso nazionale di questa organizzazione, composta da personalità molto eterogenee, tenutosi il 13, 14 e 15 maggio 1918 a Roma, fu decisa la nascita di un nuovo organo che rappresentasse la vecchia guardia del sindacalismo italiano che fu chiamato «l'Italia nostra» il cui sottotitolo era molto esplicativo «La patria non si nega si conquista». Essi ritenevano, come disse Edmondo Rossoni in un'altra circostanza, qualche mese dopo, che l'antipatriottismo era superato e che «il proletariato ha tutto l'interesse di affezionarsi al proprio paese e conquistarlo alla giustizia». [8] De ambris rispose alle polemiche dei libertari dell'Unione Sindacale Italiana sostenendo l'indispensabilità dell'autorità, che non era realistico negare l'esistenza di funzioni istituzionali di potere, e soprattutto l'autorità sindacale sulla quale si doveva basare la società futura.

Il Manifesto di San Sepolcro

Con l'avvicinarsi delle elezioni del 1919, le posizioni di De Ambris si evolvono ulteriormente. Egli rompe definitivamente con la dirigenza dell'interventismo democratico esprimendo la sua contrarietà alla riunificazione delle due correnti socialiste guidate da Bissolati e Turati. Quest' ultimo il 17 febbraio aveva partecipato ad una dimostrazione inneggiante a Lenin, ai disertori e alla rivoluzione bolscevica dando il proprio avallo a quelle forze che avevano, disse De Ambris, come sola caratteristica l'anti-italianità. Non potevano quindi i deputati del partito di Bissolati, pur di farsi rieleggere, fare la campagna elettorale con coloro che essi stessi avevano denunciato come gli accoltellatori della Nazione in guerra. Queste posizioni coincidevano con quelle degli arditi, dei gruppi raccolti attorno al «Popolo D'Italia» e di tutti i militanti dell'antibolscevismo italiano. Fu questo il principale motivo tattico che portò all'adunanza fondativa dei Fasci di Combattimento del 23 Marzo 1919 in Piazza San Sepolcro a Milano. Egli aderì sostanzialmente al movimento pur non iscrivendosi mai ufficialmente perché, nonostante le sue manchevolezze e facendo spesso azioni non condivisibili, era «l'unico movimento politico italiano che contrastava con efficacia ed energia la gretta incapacità delle classi dirigenti ed il demagogismo socialneutralista». [9]

La storiografia -sostiene Serventi Longhi- ha sottolineato opportunamente il carattere progressista e repubblicano della piattaforma dei Fasci di Combattimento che riprendeva molti punti al centro del dibattito degli ambienti riformatori, repubblicani e interventisti: lo sviluppo della legislazione sociale, l'opposizione alla monarchia parlamentare così come al socialismo massimalista e bolscevico.

Noi vogliamo il suffragio universale, i minimi di paga, l'affidamento alle organizzazioni proletarie della gestione di industrie o servizi pubblici, l'assicurazione sulla invalidità e la vecchiaia a 55 anni, una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze. [10]

Leggendo i contenuti di questo Manifesto appare evidente il contributo di Alceste De Ambris che, tuttavia, non aderì mai al Partito Nazionale Fascista fondato in seguito da Mussolini, ma divenne, come vedremo, esule antifascista.

L'Impresa fiumana

| Vedi Aspetti libertari dell'impresa di Fiume. |

«Finalmente l'evento si era compiuto, ed erano le 11.45 del 12 settembre 1919, un venerdì... al primo nucleo dei centonovantasei granatieri di Ronchi si erano uniti lungo la via altri soldati, bersaglieri, arditi e anche civili orgogliosi delle loro armi raccogliticce... entrava in Fiume una falange di non meno di duemilacinquecento persone che la conquistava senza sparare un colpo di fucile.» [11] D'Annunzio si era determinato a compiere questa impresa poiché la vittoria gli appariva «mutilata». Egli intendeva rivendicare per l'Italia la propria naturale potestà sull'Adriatico fino a Valona al di là del Patto che era stato firmato a Londra nel 1915, al momento dell'entrata in guerra accanto a Gran Bretagna, Francia e Russia contro la Germania e l'Austia-Ungheria. In un Cantico apparso sul «Corriere della Sera» reclamava l'intera Dalmazia. Inoltre il patto escludeva Fiume dai compensi territoriali non potendo essere prevedibile, a quel momento, la dissoluzione dell'Impero austroungarico a cui la città apparteneva.

Dalla dissoluzione dell'Impero austroungarico stava nascendo il nuovo regno serbo, croato, sloveno. Gli jugoslavi negavano l'italianità di Fiume e affermavano che avevano assolutamente bisogno del suo porto che era l'unico scalo marittimo utlilizzabile per il nuovo Stato. Sui confini da assegnare all'Italia e quindi su Fiume si discuteva nella Conferenza della pace in corso a Parigi. L'Italia chiedeva l'applicazione del Patto di Londra [12]con la correzione dell'inclusione della città di Fiume nelle frontiere italiane, ma le altre potenze furono sorde a queste richieste. I rappresentanti italiani abbandonarono allora la Conferenza e furono accolti in Patria con acclamazioni di entusiasmo. D'Annunzio aveva esltato il loro gesto e dichiarato in un fervente discorso: «Non è più tempo di parole... abbiamo fatto troppo sperpero di eloquenza... oggi ogni combattente riprende il suo posto... e pronti... la bandiera di Fiume non parla ma comanda. Oggi una sola domanda è da rivolgere a questa Italia... per difendere il tuo diritto sei pronta a ricombattere?» [13] Fino al novembre del 1919, De Ambris non aveva avuto l'occasione di conoscere personalmemnte Gabriele D'Annunzio e non ne apprezzava neanche particolarmente l'arte. «Ma vennero le elezioni generali del novembre 1919. Io avevo rifiutato ogni candidatura -scriverà in un opuscolo- più che per le mie convinzioni antiparlamentariste, per la nausea che mi suscitava la lotta svolta da un lato con la più sconcia demagogia neutralista, e dall'altro con l'intenzione non dissimulata di trar profitto dall'interventismo praticato, o almeno predicato, durante la guerra. La nausea mi vinse a tal punto che sentii il bisogno di cercare un pò d'aria respirabile e mi parve che avrei potuto trovarla a Fiume.»[14] D'altra parte, nonostante il controllo che aveva sulla Uil come segretario e il desiderio che lo animava di preservare il sindacato da derive bolsceviche si rese conto che la debolezza dell'organizzazione, emarginata dal governo e dalle organizzazioni internazionali, non gli avrebbe più consentito di avere un ruolo da protagonista nella scena politica nazionale. Il fatto nuovo che poteva affascinare il movimento operaio e rivoluzionario italiano e significare qualcosa di importante per quel processo di cambiamento istituzionale e sociale tante volte ricercato, era proprio l'occupazione dannunziana di Fiume. De Ambris poteva essere la figura adatta ad evitare il pericolo di accentramento nazionalista e autoritario del potere e a collocare intorno a D'Annunzio uomini lontani dalle derive ultranazionalistiche e reazionarie che potevano favorire ipotesi golpiste. Il socialista Turati aveva detto, in modo sprezzante, quando alla camera qualcuno aveva paragonato D'Annunzio a Garibaldi: «C'è una certa differenza fra Giuseppe Garibaldi e Gabriele Rapagnetta [vero cognome di D'Annunzio]... quella era la rivoluzione e questa è la reazione militare» e la sua compagna Anna Kuliscioff gli scriveva da Milano: «Il fattaccio di Fiume non è tanto temibile per le ragioni dette[alla Camera]... quanto per le ragioni non dette... ed è la minaccia di un pronunziamento militare anche a Roma». [15]

La Carta del Carnaro

Il Capo di Gabinetto a Fiume era Giovanni Giuriati. Sotto la sua spinta vi erano state varie iniziative diplomatiche e cospirative sostenute dai comitati pro-Fiume di ispirazione nazionalista e militarista. Questi gruppi erano stati l'ossatura dell'organizzazione fiumana del primo periodo. Ma il fallimento di queste iniziative avevano smorzato, almeno in parte, l'entusiasmo che circondava l'impresa di Fiume. Molte forze nel paese, economiche e politiche erano contrarie all'avventura del rovesciamento del potere in Italia, anche se non si dimostravano ostili alla battaglia di D'Annunzio. Lo stesso Mussolini, pur appoggiando formalmente l'impresa del Comandante, in realtà vedeva in D'Annunzio un pericoloso concorrente in vista dei suoi progetti futuri sull'Italia. In questa situazione di stallo e di confuse pulsioni nazionaliste e combattentistiche che, in maniera contraddittoria, si manifestavano in un contesto di assoluta libertà e di rivendicazioni sociali, trovò spazio l'opera di De Ambris. Tra tutti i sindacalisti interventisti egli era quello che, nel suo percorso ideologico, era giunto, più lucidamente di tutti, alla sintesi tra l'idea di nazione - come comunità di produttori e valore sopra gli interessi di parte - e l'idea di emancipazione economica e politica delle classi lavoratrici come liberazione della società dal parassitismo delle rendite fondiarie e finanziarie e in cui la proprietà privata doveva assumere una funzione sociale, pena l'esproprio. «Il 21 dicembre il "Comandante" chiamò De Ambris, con il compito... di sostituire Giuriati alla carica di Capo di Gabinetto. La sua chiamata fu certo frutto del raffreddamento dei rapporti con l'area moderata del Comando, nonché del deterioramento delle relazioni con il Consiglio nazionale fiumano, interessato solo all'annessione». [16] Ma D'Annunzio aveva anche interpretato gli umori più profondi dei suoi ufficiali, e cioé il desiderio diffuso di trasformare l'impresa di Fiume in qualcosa di assolutamente innovativo per gli equilibri della società italiana.

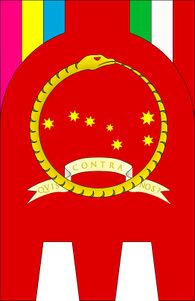

Queste istanze di rinnovamento radicale trovano la loro espressione più alta e significativa nella Carta del Carnaro del 1920, la Costituzione per l'ordinamento politico ed amministrativo del territorio della città di Fiume, elaborata da Alceste De Ambris e che esprime nella maniera più compiuta la sua visione della società, nello stesso tempo nazionale e sociale. «Il popolo della Libera Città di Fiume - scrive De Ambris nella Premessa - in nome... dell'inalienabile diritto di autodecisione, riconferma di voler far parte integrante dello Stato Italiano mediante un esplicito atto di annessione; ma poiché l'altrui prepotenza gli vieta per ora il compimento di questa legittima volontà, delibera di darsi una Costituzione... ». Questo, documento tra i più significativi dell'epoca, non è stato adeguatamente studiato e valutato dalla storiografia nazionale se si pensa che molti dei suoi contenuti li ritroviamo, quasi nella identica formulazione, nell'attuale Costituzione della Repubblica Italiana. Basta citare anche solo sinteticamente qualche comma degli articoli della Parte generale per rendersene conto: Art.2 - La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo... e decentra per quanto è possibile i poteri dello Stato. Art.3 - La Re pubblica si propone... di provvedere alla difesa... della libertà e dei diritti comuni... di promuovere una più alta dignità morale ed una maggiore prosperità materiale di tutti i cittadini... Art.5 - La Costituzione garantisce... a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l'istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o D'involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia... l'inviolabilità del domicilio... Art.6 - La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell'economia generale. [17]

Il Trattato di Rapallo

Il 12 novembre 1920, in piena notte, l'Italia e la Jugoslavia firmavano un trattato che prenderà il nome di Trattato di Rapallo. Per la parte Italiana erano presenti il ministro degli Esteri Sforza, il ministro della guerra Bonomi, cui si aggiunse, a chiusura del negoziato, Giolitti. Con questo trattato il confine tra i due paesi veniva fissato sulle Alpi Giulie seguendo quasi completamente la linea prevista dal Patto di Londra. Fiume veniva proclamata Stato indipendente, con una stretta linea litoranea in continuità territoriale con l'Italia. Tutta la Dalmazia, ad eccezione di Zara e di qualche altra piccola porzione di territorio, veniva assegnata alla Jugoslavia. La reazione di D'Annunzio alla notizia del patto fu furibonda. Dichiarò di non riconoscere il trattato che giudicava un tradimento. «Per Fiume il comandante giurò di voler continuare la lotta fino alla vittoria poiché la Reggenza del Carnaro aveva lo scopo di rendere "inoppugnabile" l'annessione della città all'Italia. "Il mio gioco tremendo [dichiarò] è già disposto, mentre il compiacimento italiano è leggero e avrà il suo castigo"». [18] I legionari dannunziani furono mobilitati e occuparono due piccole isole che in base agli accordi di Rapallo dovevano essere cedute alla Jugoslavia. Furono fatte altre azioni, più che altro dimostrative, che non avevano comportato spargimento di sangue e che erano avvenute con la connivenza delle truppe regolari italiane che presidiavano quei territori. Si sparse la voce che il Comandante avesse intenzione addirittura di attaccare direttamente la Jugoslavia. Era naturalmente qualcosa di assolutamente improbabile data la situazione delle truppe di Fiume assai poco preparate all'impresa e prive di armamenti adeguati. Gli atteggiamenti e i proclami di D'Annunzio apparivano ormai velleitari, il Comandante si era posto in una situazione di progressivo isolamento avendo condotto queste ultime azioni militari in assoluta autonomia senza concordarle con gli organismi della Reggenza. Mussolini, che aveva sempre tenuto un atteggiamento opportunista e ambiguo nei confronti di D'Annunzio, scrisse un articolo di fondo sul suo giornale che approvava nella sostanza le decisioni del Trattato di Rapallo e comunque non riteneva il suo movimento ancora abbastanza forte per impegnarsi in un impresa che avrebbe messo in discussione il potere del governo centrale di Roma. «Perfino De Ambris, che però da un mese si era alquanto allontanato dal Comandante con una brusca lettera, era favorevole allo Stato libero. "I fiumani sono in complesso per l'accettazione del Trattato di Rapallo. In Italia domina lo stesso sentimento, anche negli amici più fedeli, i quali non lo dicono apertamente per non aver l'aria di abbandonarci, ma sono assai scarsamente convinti delle possibilità di una resistenza efficace"». [19]

Il Fascismo al potere

In occasione del Congresso del Partito, riunitosi a Napoli il 24 ottobre 1922, erano presenti 40.000 miliziani in divisa ad accogliere il Duce. Al Teatro San Carlo Mussolini pronunciò un discorso alla presenza non solo dei militanti fascisti ma anche delle autorità locali, di deputati e senatori dei partiti governativi e membri delle professioni liberali e dei circoli industriali, intellettuali come il filosofo e storico Benedetto Croce. Ricordò con forza quali fossero le rivendicazioni minime dei fascisti: riforma elettorale, scioglimento immediato della Camera, nuove elezioni e formazione di un governo nel quale il PNF doveva detenere gli Affari Esteri, l'Interno, la Guerra, la Marina e i Lavori Pubblici. «Noi fascisti, gridò tra gli Evviva, non intendiamo andare al potere per la porta di servizio; noi fascisti, non intendiamo rinunciare alla nostra formidabile primogenitura ideale per un piatto di lenticchie ministeriali.» [20] Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo averle passate in rivista, si mise alla testa delle legioni per una sfilata di parecchie ore per le vie di Napoli, poi pronunciò un nuovo discorso in piazza del Plebiscito. Spinto dall'entusiasmo della folla, alla fine pronunciò le parole che tutti si aspettavano di ascoltare: «Insomma o ci danno il potere o scendiamo su Roma.» [21] La sera stessa, in una riunione dei capi fascisti all'Hotel Vesuvio, si cominciò a discutere del piano. Il quadrunvirato formato da Bianchi, Balbo, De Bono e De Vecchi dalla città di Perugia avrebbe assunto tutti i poteri. La mobilitazione sarebbe iniziata il 27 e, una volta occupate le località chiave, il 28 avrebbe avuto luogo la marcia su Roma. Qualche mese prima, a Milano, D'Annunzio aveva tenuto un discorso dal balcone di palazzo Marino, sede del Comune a maggioranza socialista e che da poche ore era stato occupato dai fascisti. Nonostante le intenzioni del comandante fossero quelle di favorire l'unione delle forze operaie e militari per il bene nazionale che superasse l'interesse delle fazioni e quindi di una convergenza tra l'azione dei fascisti e dei legionari fiumani per realizzare una repubblica che si ispirasse ai valori sanciti nella Reggenza di Fiume, molti interpretarono quell'intervento come una adesione del poeta al fascismo. De Ambris aveva tentato in tutti i modi di convincere D'Annunzio a mettersi alla testa di un movimento che raccogliesse quelle forze che si erano mobilitate per Fiume cercando di coinvolgere le associazioni degli arditi e quelle dei legionari che non si erano lasciate sedurre dalla superiore capacità del fascismo all'azione e alla mobilitazione dei suoi militanti. Le tante esitazioni e contraddizioni del comandante avevano resi sterili tutti i suoi tentativi. Quando poi l'11 ottobre dopo un incontro a Gardone con Mussolini, D'Annunzio aveva suggerito e accettato le dimissioni del comitato centrale della federazione dei Legionari e aveva mandato l'ordine di scioglimento delle squadre legionarie «per eliminare ogni dubbio sul possibile carattere socialistico della marcia, non turbare la famiglia reale e scongiurare l'intervento dell'esercito» [22] la disillusione di De Ambris nei suoi confronti fu totale e capì che ormai la strada, per la presa del potere da parte del Fascismo, era spianata. De Ambris, che dopo la parentesi dell'impresa di Fiume, era tornato all sua militanza sindacalista ed era stato nuovcamente eletto segretario della Camera del Lavoro di Parma, aveva cercato di veicolare all'interno della sua organizzazione e del movimento operaio più in generale, i contenuti legionari e la nuova cultura civile dannunziana come egli l'intendeva. Si trattava, in fondo, di continuare la sua opera di orientamento del movimento dannunziano verso contenuti nazionali, repubblicani, sindacalisti sulla base degli intenti della Carta del Carnaro. Egli aveva sempre pensato a D'Annunzio come ad un'alternativa a Mussolini e non poteva quindi, una volta venuta meno questa opzione, aderire al Fascismo. Molto tempo era passato dalla fondazione-da parte dei sindacalisti- dei primi Fasci di combattimento di cui egli aveva contribuito a scrivere il programma, pur senza aderirvi. Nel suo percorso verso la presa del potere il Fascismo per combattere la sovversione bolscevica era diventato antisocialista, per non urtare l'esercito fortemente devoto, nella maggior parte delle sue componenti al Re, da repubblicano si era fatto monarchico, da movimento rivoluzionario contrario ai partiti conservatori tradizionali era diventato parlamentarista disposto ai compromessi con le forze liberali e reazionarie. Da ciò la decisione di De Ambris di disimpegnarsi nella vita politica italiana.

«Ho deciso di astenermi per ora, e finché non veda più chiaro nelle faccende italiane - da ogni partecipazione alla vita politica - che non ho più alcuna fiducia in un'azione svolta sotto l'egida del nome di D'Annunzio, la cui condotta perpetuamente oscillante ed ambigua, riesce incomprensibile e sembra fatta apposta per disorientare e scoraggiare anche i più volonterosi... Perciò non voglio assolutamente più saperne di seguire l'uomo; che si dimostra così inferiore al compito assuntosi... » [23]

Gli attacchi di De Ambris al suo antico comandante superavano ormai le sole considerazioni politiche e riguardavano tutta la figura personale e morale di D'Annunzio che aveva miseramente accettato un titolo nobiliare di dubbio gusto (Principe di Montenevoso) poche settimane prima delle elezioni dell'Aprile 1924 e numerose sovvenzioni da parte del Regime. Attacchi durissimi, figli della delusione di De Ambris per la scelta di D'Annunzio di non accettare il ruolo di Duce della nuova Italia che i rivoluzionari fiumani avevano desiderato.

De Ambris esule in Francia

Il primo atto di opposizione formale al Fascismo, non ancora al potere, De Ambris lo aveva fatto quando, una volta rieletto il 21 marzo 1921, segretario della Camera del Lavoro di Parma aveva compilato un dossier sulle violenze degli agrari e dei fascisti contro i lavoratori organizzati. l'aveva poi spedito, assieme ad una lettera, a Cesare Rossi, dirigente del comitato centrale fascista minacciando, che se fossero continuate, si sarebbe messo alla testa del movimento di reazione. Con la presa del potere del Fascismo, si avviò presto la repressione dei settori del legionarismo più ribelli. Fu perquisita l'abitazione di De Ambris e una delle sedi più importanti del movimento a Firenze. Il 16 dicembre 1922 fu costituita la Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste e due giorni dopo fu sciolta la Federazione italiana dei lavoratori del mare che era la più forte organizzazione di ispirazione legionaria, eliminando così una delle principali fonti di attrito tra fascisti e dannunziani. Tutto avvenne nel silenzio di D'Annunzio «spaventato dalle polemiche giornalistiche di Roberto Farinacci e dei fascisti intransigenti e blandito dalle nuove promesse di tipo materiale - titoli e denaro - dello stesso Mussolini.»[24] Questi avvenimenti che affossarono definitivamente il progetto di De Ambris di Costituente sindacale, cioè il tentativo di unire in un unico sindacato tutte le organizzazioni operaie per il rilancio della visione finalistica del sindacalismo ispirata alla Carta del Carnaro e che sembrava - in un primo momento - essere condiviso anche da Mussolini, tracciarono un solco invalicabile e definitivo tra la tradizione di lotte che De Ambris rappresentava e il Fascismo. Quando poi la sera del 20 dicembre 1922 a Genova, dopo aver lasciato il caffé Diana e aver preso un mezzo per tornare a casa, intercettato dai fascisti guidati dal capo della milizia della città, fu sbeffeggiato, insultato e condotto a forza in Questura per De Ambris non restò che la strada dell'esilio che già aveva dovuto percorrere quando, in seguito alla sua azione rivoluzionaria, era ricercato dalla polizia del Regno.

l'antifascismo di De Ambris

De Ambris espresse la natura del suo antifascismo in un noto articolo: l'evolution du Fascisme pubblicato su Le Mercure de France nel numero del 15 febbraio-15 marzo 1923. [25] In questo articolo il sindacalista denuncia la degenerazione violenta e classista del Fascismo e il suo carattere reazionario. Riconosce al movimento il merito di avere in un primo tempo combattuto vittoriosamente il bolscevismo italiano ma dichiara che già all'epoca si intravvedevano le contraddizioni che avrebbero minato il futuro del nuovo partito di governo che egli individuava nell'«ambiguità che gli ha permesso di dichiararsi a parole ultraindividualista e di appoggiarsi di fatto alle masse organizzate, di disprezzare verbalmente il parlamentarismo e di cercare di conquistare seggi elettorali, di esaltare lo Stato forte e di farsene beffa violando continuamente e impunemente le sue leggi, di predicare la disciplina assoluta e quasi mistica e di tollerare nei suoi ranghi la più pericolsa indisciplina, di non voler rinunciare alla "tendenza repubblicana" e di partecipare attivamente alle manifestazioni monarchiche».

Questa ambiguità, secondo De Ambris, non avrebbe potuto continuare perché nascondeva, dietro una proditoria demagogia, un sostanziale conservatorismo. Essa era anche testimoniata dal perdurare di conflitti e di episodi di violenza anche personale con gli imprenditori che non rispettavano i patti sottoscritti con il sindacato fascista e che dimostravano la difficoltà di contenere le rivendicazioni operaie nel quadro del supremo interesse nazionale. Tuttavia il Partito non aveva ancora attuato la fascistizzazione dello Stato che avverrà solo nel 1925 e non era ancora esclusa la possibilità che le pressioni delle masse, che si erano mobilitate attorno al movimento e i lavoratori potessero spingere il Regime ad un ritorno agli ideali delle origini. Fu per questo che personalità fasciste che, in passato erano state vicine a De Ambris, cercarono di coinvolgerlo - pensando addirittura ad incarichi istituzionali - nella costruzione del Regime soprattutto in riferimento alla realizzazione del Corporativismo. «La speranza di coinvolgere De Ambris convinse lo stesso Mussolini dell'opportunità di inviare un emissario prestigioso per intavolare trattative dirette, il celebre scrittore e giornalista Kurt Erich Suckert, anche noto come Curzio Malaparte. Il capo del governo [...] sapeva che molti quadri sindacali delle confederazioni fasciste e parte del mondo legionario ancora avevano in De Ambris un innegabile riferimento morale, che consigliava di concedergli una funzione direttiva». [26] Ma queste trattative non ebbero alcun esito e in seguito ad una serie di avvenimenti, tra cui il delitto Matteotti, le posizioni antifasciste di De Ambris andarono sempre più consolidandosi. Egli divenne un attivista delle organizzazioni antifasciste degli esuli italiani in Francia svolgendo all'interno di esse diversi ruoli. Fu quindi oggetto dell'accanimento e della vendetta da parte del Regime ed in particolare di quei fascisti intransigenti che gli rimproveravano di aver contrastato il fascismo sul suo stesso terreno. Questi chiesero espressamente a Mussolini la radiazione dallo Stato civile di De Ambris. Ciò provocò un forte disagio personale al protagonista di molta parte della storia del suo paese il quale scrisse nella sue Memorie: «Dalla fine del 1922 sono in Francia, nel mio terzo esilio. Il costante rifiuto da me opposto a diversi tentativi fatti da Mussolini, a mezzo dei suoi emissari, per farmi aderire al fascismo e il vigore della mia opera antifascista mi hanno valso l'onore di vedermi tolta la nazionalità italiana, con decreto regio del 1925: sono ormai un [...]senza patria. Così il mio stato di servizio è completo: 55 anni, dei quali 17 passati in esilio, un numero considerevole di imprigionamenti di cui non ho parlato per brevità, 43 condanne politiche, e finalmente la privazion e della cittadinanza della mia patria, per la quale ho combattuto durante tre anni di guerra come volontario». [27]

Dopo l'emanazione nel 1925 da parte del Regime delle leggi eccezionali, dette "fascistissime", arrivarono esuli in Francia i principali leader italiani dei partiti democratici, socialisti e dei sindacati. l'antifascismo italiano in esilio divenne una comunità variegata e complessa costituita da correnti e organizzazioni spesso in conflitto tra loro. Una di queste organizzazioni era la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo di cui De Ambris era stato uno dei principali animatori. Nel 1927 si sentì l'esigenza di creare una discontinuità con la fase precedente, caratterizzata dall'azione spesso indisciplinata ,confusa e velleitaria e di iniziare un nuovo corso dell'emigrazione politica più organico ed unitario dando vita a Parigi alla Concentrazione antifascista. La LIDU aderì all'organizzazione, conservando tuttavia le sue caratteristiche consistenti prevalentemente nel dare assistenza giuridica e logistica ai fuoriusciti. In questo nuovo contesto l'azione di De Ambris divenne più pregnante dal punto di vista della discussione politica e dell'individuazione degli obiettivi che l'antifascismo doveva porsi, non tanto rispetto al dopo - cioè alla natura del sistema politico che avrebbe dovuto instaurarsi dopo la caduta del Fascismo - ma all'oggi, riguardo, cioé, a quello che era necessario fare per combatterlo. In merito a questo le posizioni di De Ambris andarono sempre più distinguendosi da quelle della maggior parte delle forze che facevano parte della Concentrazione e soprattutto da quelle della LIDU di cui era segretario che, nonostante i suoi sforzi, non era riuscita ad affrancarsi - secondo la sua opinione - dal ruolo di ente burocratico ed assistenziale che ostacolava la concezione rivoluzionaria dell'antifascismo. Per queste ragioni il 15 novembre 1932, si dimise da segretario dell'organizzazione - rimanendone semplice militante - con queste parole: "[Le mie convinzioni] mi fanno considerare la LIDU come una formazione di combattimento, piuttosto che come una succursale dell'Esercito della Salvezza". [28]

Un uomo di pensiero e un gran combattente

Proprio due giorni dopo le dimissioni da segretario della LIDU, nel quadro dell'amnistia per il decennale della marcia su Roma, entrò in vigore un Regio decreto che restituì a De Ambris - e ad altri sedici antifascisti a cui era stata tolta - la cittadinanza a tutti gli effetti. Egli fece sapere ai suoi familiari in Italia di volersi allontanare da Parigi dove operavano le organizzzaioni dell'antifascismo ufficiale. Questa scelta di defilarsi dal movimento ufficiale e il fatto che il Regime gli avesse restituito la cittadinanza fece circolare la voce di un riavvicinamento di De Ambris alla sinistra fascista. Cosa che l'interessato smentì nel modo più categorico. Anzi egli si preparava a nuove battaglie. Allontanatosi ormai definitivamente dalla ideologia dell'antifascismo dei partiti democratrici e socialisti, invischiato - a suo parere - in una logica vittimistica e parolaia, si riproponeva di fondare un nuovo movimento sulla base della Carta del Carnaro, della pianificazione economica e dell'ordine corporativo. Anche se ormai il termine era stato fatto proprio dal Regime fascista egli ne rivendicava comunque la paternità ed era pronto ad usare questa bandiera per mobiltare tutte le forze che volevano superare la concezione marxista e ridefinire il ruolo dello Stato nel rapporto tra le classi. La sua idea era che il Corporativismo fosse l'unico strumento per andare oltre il tradizionale parlamentarismo ma che non fosse possibile realizzarlo senza la libertà e senza un'articolazione federale e comunalista dell'organizzazione statale. De Ambris convinse un certo numero di militanti che erano vicini a lui a raccogliersi intorno al progetto di una rivista che doveva essere autonoma, svincolata da ogni organizzazione e che avrebbe dovuto farsi portavoce di un originale movimento "corporativista" antifascista. Questa rivista avrebbe dovuto chiamarsi "La Vigilia" e avrebbe dovuto presentare un programma rivoluzionario su tre punti: questione agraria, federalismo e corporativismo. Preoccupati di una eventuale fuoriuscita dall'organizzazione dei militanti che avevano aderito al progetto o di una scissione i dirigenti della Lega vollero organizzare una riunione per conoscere le intenzioni del gruppo riunito intorno a De Ambris. La riunione si tenne a Brive a casa di De Ambris il 9 dicembre 1934. Ma durante l'accesa discussione, in seguito ad un malore improvviso, De Ambris morì.

Note

- ↑ Dalla biografia inedita del fratello Amilcare, citata nel volume di Renzo De Felice.Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris-D'Annunzio. Ed. Morcelliana. Brescia 1966.

- ↑ Dati tratti da Renzo De Felice. Op.cit.

- ↑ Renzo De Felice. Op.cit.

- ↑ Alceste De Ambris. l'Azione diretta. Pagine di propaganda elementare sindacalista. Parma 1907. Tipografia cooperativa.

- ↑ Enrico Serventi Longhi. Alceste De Ambris. l'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista. Franco Angeli. Milano 2011.

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi. Op. cit.

- ↑ Serventi Longhi Op.cit.

- ↑ Alceste De Ambris, Sempre e più che mai sindacalisti, in «l'Internazionale», 28 giugno 1919. S.L. Op.cit.

- ↑ Tratto da Manifesto dei Fasci italiani di combattimento pubblicato su «Il Popolo D'Italia» del 6 giugno 1919.

- ↑ Antonio Spinosa. D'Annunzio. Il poeta armato. Oscar Mondadori, seconda edizione Oscar storia febbraio 2013.

- ↑ Patto di Londra

- ↑ Antonio Spinosa. Op.cit.

- ↑ Note per un opuscolo. Fiume (un tentativo incompreso e vilipeso), mai pubblicato. Da Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Antonio Spinosa. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Costituzione della Repubblica Italiana. Art.1 - l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro... Art.2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... Art.3 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale [che] impediscono il pieno sviluppo della persona umana... Art.5 La Repubblica... attua... il più ampio decentramento amministrativo... Art.14 - Il domicilio è inviolabile... Art.34 - l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita... Art.36 - Il Lavoratore ha diritto ad una retribuzione... sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa... Art.38 - I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria... Art.42 - La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi D'acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale... La proprietà privata... salvo indennizzo [può essere] espropriata per motivi di interesse generale...

- ↑ Antonio Spinosa. Op.cit.

- ↑ Antonio Spinosa.Op.cit.

- ↑ Il Popolo D'Italia, 25 ottobre 1922. Citato da Pierre Milza. Mussolini. La Biblioteca di Repubblica.

- ↑ Pierre Milza. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi Op. cit. Alceste De Ambris a Umberto Calosci, Parigi,10 agosto 1923, in Archivio Guastoni - De Ambris

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Memorie autobiografiche di Alceste De Ambris in Serventi Longhi. Op.cit.

- ↑ Serventi Longhi. Op.cit.