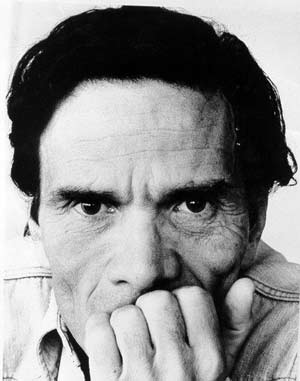

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 - Ostia, 2 novembre 1975) è stato un poeta, libero pensatore, saggista, romanziere, drammaturgo e cineasta italiano.

Biografia [1]

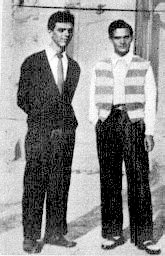

Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna il 5 marzo 1922 da una famiglia benestante con il padre militare e la madre maestra elementare. A causa dei continui spostamenti del padre è costretto a cambiare spesso abitazione in vari luoghi, durante l'adolescenza, ma si affeziona al luogo di nascita della madre, Casarsa in Friuli, in cui trascorre le vacanze estive. Nel 1939 si iscrisse al Collegio di Letteratura presso l'Università di Bologna, scoprendo nuovi temi, come la filologia e l'estetica delle arti figurative. Frequenta il locale club cinematografico. Pasolini ha sempre mostrato ai suoi amici una personalità virile e forte, nascondendo la sua omosessualità di cui comincia ad essere sempre più consapevole. Figlio di fascista (col quale Pier Paolo sviluppò un rapporto molto conflittuale), prese parte forzatamente ad alcuni eventi ricreativi organizzati dal GUF [2] e scrisse qualche articolo sulla rivista "Il Setaccio" della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, in cui vi sono i primi segni di un antifascismo sia pure naïf e volto per il momento solamente agli aspetti culturali di una opposizione al potere costituito (aggiungono Angela Molteni e Massimiliano Valente: se i "moderni" sostenitori di un'assurda appartenenza del poeta a una ideologia di destra non confidassero, per le loro asserzioni, fondamentalmente su una diffusa "ignoranza" dei più - com'è d'altronde costume di chi fa dell'inganno e dello stravolgimento della storia la propria bandiera - probabilmente non avremmo mai letto certe loro dichiarazioni tanto lontane dalla verità [...] il suo amico casarsese Cesare Bortotto, anch'egli collaboratore al "Setaccio", ha scritto di Pasolini: "Il suo antifascismo viscerale e culturale era una nota ricorrente nei suoi discorsi; a volte era il tono caricaturale e grottesco (riferito agli aspetti esteriori del gerarchismo fascista) comune a molta gioventù studentesca"). Nel 1941, insieme con Francesco Leonetti, Roberto Roversi e altri, ha tentato di pubblicare una rivista di poesia, ma il tentativo fallì a causa di carenza di carta. Nelle sue poesie di questo periodo, Pasolini ha iniziato a includere frammenti in friulano, che aveva imparato da sua madre. I suoi primi versi in friulano sono raccolti sotto il titolo di "Poesie a Casarza" (1942) e "La meglio gioventù" (1954). Tali opere delimitano il "periodo friulano" i cui temi ricorrenti sono la madre, la terra e l'infanzia. Inoltre, il periodo trascorso in Friuli ha causato il suo interesse per la società contadina ed i suoi modi di vivere che saranno presto spazzati via. Nelle settimane prima dell'armistizio dell'8 settembre, fu catturato e imprigionato dai tedeschi. Riuscì a fuggire travestito da contadino, fa cosi ritorno a Casarsa. Qui è entrato a far parte di un gruppo di altri giovani appassionati della lingua friulana, che ha voluto dare al friulano di Casarsa uno status uguale a quello di Udine, il principale dialetto regionale. Dal maggio 1944 pubblicarono una rivista intitolata “Stroligùt di cà da l'aga”. Nel frattempo, Casarsa subì bombardamenti alleati e i rastrellamenti da parte della Repubblica Sociale Italiana. Nel 1945 Pasolini si laurea con una tesi sul Pascoli ed è segnato da un grave lutto familiare: il fratello partigiano viene ucciso da altri partigiani comunisti durante i tragici fatti che ruotano attorno alla Brigata Osoppo ed ai contatti di alcuni suoi appartenenti coi fascisti della Xª MAS (il fratello Guido, nome di battaglia Ermes, probabilmente venne ucciso da incolpevole nella complessa situazione che si era verificata ai confini della Jugoslavia). Nel 1947 si iscrive al Partito Comunista Italiano a cui aderì, senza mai prescindere dalla propria coscienza critica, perché rispondeva alle sue aspettative di impegno civile in quanto profondo ammiratore di Karl Marx e Gramsci.

Nel 1949 inizia il suo lungo calvario giudiziario a causa della sua diversità dalla società cattolico-borghese e della sua omosessualità. Nel mese di ottobre dello stesso anno, Pasolini fu accusato di corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico. Di conseguenza, venne espulso dalla sezione del Partito Comunista di Udine e perse il posto di lavoro, l'insegnamento che aveva ottenuto l'anno precedente a Valvasone. Tutte le accuse in seguito caddero, Pasolini fu vittima di una omofobia presente a quei tempi anche negli ambienti del Partito Comunista Italiano. Vive una situazione difficile, nel gennaio del 1950 Pasolini si trasferisce a Roma con la madre; giunge tra le borgate romane di Rebibbia. Invece di chiedere l'aiuto di altri scrittori, Pasolini preferisce cavarsela per conto suo. Trova lavoro negli studi di Cinecittà e vende i suoi libri nelle bancarelle di Roma. Infine, attraverso l'aiuto del poeta dialettale abruzzese Vittorio Clemente, trova lavoro come insegnante a Ciampino, un sobborgo di Roma. Durante la sua permanenza nella capitale orienta i suoi interessi verso il sottoproletariato ed i comportamenti giovanili. In questo periodo nascono le tre opere che lo portano ai vertici della letteratura italiana: "Ragazzi di vita" (1955), "Una vita violenta" (1959) e la raccolta di poesie "Le ceneri di Gramsci" (1957) animata da una grande tensione civile e caratterizzata dalla coesistenza di diversi registri linguistici. Il grande successo di "Ragazzi di vita" è mal ricevuto dal PCI e, soprattutto, da parte del governo italiano, che ha avviato anche una causa contro Pasolini e il suo editore, Garzanti. Dal 1955 al 1959 collabora con la rivista di poesie "Officina" il cui scopo era quello di constatare la crisi del neorealismo e di ridefinire il ruolo dell'artista all'interno della propria società. Nella prima metà degli anni sessanta il suo impegno non si limita alla mera analisi di una società contadina costretta all'omologazione ma ricerca le radici umane in quelle aree del mondo non ancora corrotte dalla società borghese. Per questo compie dei viaggi in India, Kenya, Nigeria, Israele e Giordania. Nell'ultima parte della sua vita Pasolini si dedica soprattutto alla collaborazione con diversi quotidiani in cui si segnala per le sue originali critiche contro il comunismo, la contestazione studentesca, la televisione "Il medium di massa" secondo lui, dove sostenne che "tutti possono inviare messaggi ex cathedra a prescindere dalla veridicità del messaggio". [3] Un violento pestaggio, le cui dinamiche sono ancora incerte, uccide Pasolini ad Ostia (in provincia di Roma) il 2 novembre 1975.

Il pensiero

Pasolini fu certamente un ribelle in quanto avversario dei valori della propria società e nemico della classe dirigente italiana, legata alla Democrazia Cristiana, i cui "gerarchi" egli avrebbe voluto vedere davanti ad un tribunale per aver provocato tutti i danni del paese. Non è un caso, dunque, la sua frequente condanna nell'arco di 33 procedimenti per offese alla religione di Stato e al comune senso del pudore. Punti fermi del suo pensiero sono: l'avversione allo sviluppo e l'interesse per il sottoproletariato.

Il concetto pasoliniano di sviluppo

Lo sviluppo è voluto sia da chi produce - gli industriali - sia dalla massa, che nel consumo di beni superflui vede una promozione sociale ed una liberazione dai propri vecchi valori culturali che la estraniavano dal benessere tenendo i suoi vari membri sotto lo schema di "poveri" e "lavoratori". Pasolini vedeva in atto - in Italia - un vero e proprio genocidio ovvero la distruzione di ampi strati sociali causata dal consumismo. Un grande ruolo, in questa repressione culturale delle civiltà locali e delle classi povere è svolto dalla televisione che ha diffuso i valori borghesi e ucciso i dialetti uniformando tutta la società alla sola lingua nazionale. Inoltre, secondo il poeta, l'uso dei più potenti mezzi di comunicazione e l'eccessivo industrialismo hanno reso il "centralismo della società dei consumi" di oggi molto più repressivo del regime fascista il quale non è riuscito a cambiare il popolo italiano secondo il proprio modello ma si limitava a chiedere l'adesione ad esso in via prettamente verbale.

Il concetto pasoliniano di sottoproletariato

La sua ribellione contro il modello di sviluppo propugnato dalla classe dirigente democristiana lo spinge all'adesione al Partito Comunista da lui considerato un baluardo di onestà in un paese corrotto. Tuttavia, a differenza della linea generale del partito e contrariamente alla ortodossia, non ha fiducia nel proletariato - ormai troppo corrotto dal consumismo - e rivolge la sua attenzione al sottoproletariato senza speranza e senza cultura con un occhio di riguardo per i giovani come i borgatari romani immortalati in "Ragazzi di vita" e "Una vita violenta". Le sue "eresie politiche" - come l'avversione al sessantotto e all'aborto - ci fanno pensare a Pasolini come ad un pensatore libero dall'ideologia, critico e profetico ancor di più oggi, dopo il crollo delle ideologie, per qualsiasi fazione politica asservita al neoliberismo imperante.

Il concetto pasoliniano di "anarchia del potere" e la tendenza anarchica di Pasolini

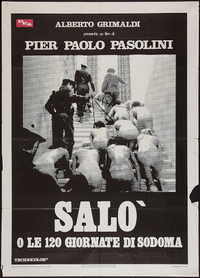

Nella sceneggiatura di "Salò e le 120 giornate di Sodoma" del 1975 Pasolini fa dire ad un pervertito fascista: Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti, la sola vera anarchia è quella del potere.

Dall'intervista che Pasolini ha rilasciato sul set di Salò e le 120 giornate di Sodoma: “Nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole, e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario, o dettatogli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. Io detesto soprattutto il potere di oggi. Ognuno odia il potere che subisce, quindi odio con particolare veemenza il potere di questi giorni. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile, che non ha niente da invidiare alla manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo dei nuovi valori che sono dei valori alienanti e falsi, i valori del consumo, che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti”.

Pasolini, tuttavia, era troppo colto per non sapere che l'anarchia degli anarchici (ossia l'anarchismo) non è mero libero arbitrio o disordine. Dacia Maraini [4], legata al poeta da una stretta amicizia, conferma che Pasolini non si riferiva alla dottrina anarchica, ma al termine dispregiativo "anarchia" (presente in tutti i dizionari della lingua italiana come sinonimo di "caos", "libero arbitrio"). L'accostamento tra potere e anarchia, dunque, non serve a dire che l'anarchia degli anarchici è potere o libero arbitrio, ma che il potere fa ciò che vuole ("anarchia del potere"). A riprova del fatto che "anarchia del potere" è una espressione letteraria utilizzata da un artista (si pensi a Il banchiere anarchico di Fernando Pessoa) e non una dichiarazione politica di un militante, in questa intervista televisiva Pasolini indica l'ossimoro (da qui anche l'accostamento tra anarchia e potere) come elemento provocatorio presente nelle sue opere (elemento puntualmente oggetto di fraintendimenti ed accuse, sia da destra che da sinistra) e sostiene - parlando questa volta sì di politica - che egli tende più ad una forma anarchica che alle ideologie dei partiti. In particolare, Dacia Maraini sostiene che Pasolini fosse un anarchico cristiano, data la sua attenzione verso gli umili, gli esclusi, i poveri. [5]

Ufficialmente, secondo una sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, Pasolini sarebbe stato assassinato da Giuseppe Pelosi, uno dei "ragazzi di vita" di cui il poeta parla nei suoi scritti. Stando alle dichiarazioni dello stesso Pelosi, Pasolini lo avrebbe adescato e dopo averlo portato a cena in un ristorante di un amico, avrebbe avuto con lui un rapporto sessuale incompleto. Quando il ragazzo si rifiutò di proseguire, fuggendo, Pasolini lo avrebbe inseguito e a seguito di una colluttazione il ragazzo avrebbe avuto la meglio, poi facendo marcia in dietro con l'auto del poeta - una alfa - lo avrebbe schiacciato per sbaglio, uccidendolo, facendogli esplodere il cuore. Ci sono in questa ricostruzione dei fatti, delle incongruenze che ancora oggi non convincono sulla veridicità della ricostruzione ufficiale, sia perché Pelosi, un diciassettenne di corporatura notevolmente meno prestante del poeta, difficilmente poteva avere la meglio in uno scontro con esso, sia perché Pelosi non presenta alcuna traccia di collutazione al momento dell'arresto; vari indizi poi dimostrano che Pelosi non fosse solo e che non poteva aver schiacciato con la macchina per sbaglio Pasolini, ma che (chiunque fosse stato alla guida) fosse stato investito apposta. Fin dall'inizio del processo giornalisti come Oriana Fallaci raccolgono informazioni aprendo una inchiesta parallela, dal quale saltano fuori nuovi particolari, per esempio Pasolini non poteva essere stato ucciso con delle tavolette di legno (come dichiara il Pelosi) le quali erano fradice e si sarebbero spezzate al primo colpo, ma bensì da degli oggetti metallici contundenti, probabilmente delle catene. Un particolare della dichiarazione di Pelosi fa pensare: egli dichiara che nella fuga in auto si sarebbe prima fermato a lavarsi le mani sporche di sangue (in risposta ad una domanda riguardo ad una impronta di sangue, che contrasta col fatto che lui non avesse tracce di sangue nel corpo) ma il volante dell'auto risultò pulito e l'impronta si trovava sul lato del passeggero.

Una ricostruzione più attendibile fa pensare alla possibilità che Pelosi sia innocente o comunque un complice indiretto. Il rapporto sessuale tra i due sarebbe stato interrotto da terze persone che avrebbero gettato fuori dall'auto Pasolini e dopo averlo massacrato con calci, pugni e colpi di catene. Alla fine il colpo di grazia gli fu dato schiacciando il suo corpo con l'auto, due volte, uccidendolo. Il 7 maggio 2005, nel corso della trasmissione televisiva Ombre sul giallo, Pelosi rivela di non essere stato solo quella sera del 2 novembre 1975, come invece aveva sostenuto fin dal primo interrogatorio e sempre ribadito. Trent'anni dopo, confessa di non essere stato lui a uccidere Pasolini, ma tre uomini sulla quarantina che, con accento siciliano o calabrese, insultavano lo scrittore chiamandolo “sporco comunista”.

Il movente dell'omicidio

Nel 1972 Pasolini inizia a scrivere quello che può a tutti gli effetti essere considerato il suo vero “romanzo delle stragi”: Petrolio, così si chiamerà il suo romanzo rimasto incompiuto e pubblicato postumo. E forse è proprio in Petrolio che si trova la chiave della morte del suo autore, legata a un altro mistero italiano: la “strana” morte di Enrico Mattei. Pasolini era venuto in possesso di informazioni scottanti, riguardanti il coinvolgimento di Eugenio Cefis nel caso Mattei. In Petrolio descrive la storia dell'Eni e in particolare quella del suo presidente Cefis. Lo fa con un espediente letterario: il personaggio inventato di Troya, ricalcato sulla figura di Cefis. Secondo il sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, che ha indagato sul caso Mattei (depositando una sentenza di archiviazione nel 2003), le carte di Petrolio appaiono come fonti credibili di una storia vera del potere economico-politico e dei suoi legami con le varie fasi dello stragismo italiano fascista e di Stato. Calia si spinse ad affermare che «l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato». Il che porterebbe a ritenere Eugenio Cefis come il probabile mandante. Probabilmente questa era una delle scomode verità di cui Pasolini era venuto a conoscenza.

La poesia

A Casarsa, ospite dei nonni materni durante le vacanze estive, ai tempi del liceo Pasolini vi compose le prime poesie dialettali, i suoi primi versi in friulano sono raccolti sotto il titolo di Poesie a Casarsa [8] (1942) che gli valse i primi elogi. Nel periodo friulano sono ricorrenti nelle sue poesie i temi materni e della terra. Negli anni cinquanta il poeta passa dall'ambiente natale a quello dei sobboorghi di Roma e alle ragioni del cuore si contrappongono in lui le istanze politiche di giustizia sociale. Con Le ceneri di Gramsci (1957) Pasolini recupera la lingua italiana esplorandone le valenze espressive, la varietà di rapporti e registri (dal parlato al letterario), contaminandola di elementi colti e popolari. Altri esempi dell'originale cammino del poeta si riscontrano nelle sucessive opere La religione del mio tempo [9] (1961) e Poesia in forma di rosa [10] (1964).

La narrativa

La prima opera in prosa risale agli stessi anni dei suoi scritti in friulano. I giorni del lodo De Gasperi, romanzo d'esordio scritto tra il 1948 e il 1949, sarà pubblicato nel 1962 col titolo Il sogno di una cosa. [11] Esistono però due racconti precedenti, Atti impuri [12] (1943) e Amado mio [13] (1948) pubblicati postumi nel 1982. Ovviamente in queste prose l'ambiente friulano fa da sfondo. Vi possiamo vedere la lotta tra i braccianti e i latifondisti e l'esperienza omosessuale come espressione spontanea di una corporeità aliena dai vincoli e dalle censure della società moderna. Nei romanzi romani Ragazzi di vita [14] (1955) e Una vita violenta [15] (1959) il mondo del sottoproletariato urbano viene descritto con l'ausilio del dialetto romanesco. La vita di borgata diviene il simbolo della condizione marginalee, il luogo della violenza comunicata coi gesti e le parole, non che dagli "atti osceni". Nella raccolta Alì dagli occhi azzurri [16] (1965) troviamo coesistere vari elementi della narrativa: il diario, il linguaggio gergale borgataro e la prosa colta del letterato. La conflittualità, il sofferto antagonismo di Pasolini nei confronti dello status quò, il romanticismo di intellettuale ribelle, il suo impulso a raccontare e raccontarsi sono ben visibili nella sua opera letteraria. Caratterizzano la sua scrittura, egli li ribadisce sempre senza falsi pudori, fino alla sua fine prematura. Il suo ultimo romanzo sarà La divina mimesis [17] (1975). Come è accaduto per Amado mio non è da escludere che la bibliografia pasoliniana possa arricchirsi di nuovi inediti, approfondendo ulteriormente quello che sappiamo della sua complessa e poliedrica personalità.

La drammaturgia

Nell'arco di un solo anno, il 1965, Pasolini scrisse le sei tragedie che rappresentano il suo contributo al teatro: Pilade [18], Orgia [19], Affabulazione [20], Calderòn [21], Porcile [22] e Bestia da stile. [23] La sua produzione teatrale rivela l'originale rifiuto della tradizione retorica, proponendo un teatro che si regga sulla forza delle parole e sul loro potere espressivo. L'azione è pressoché assente, se non nella dinamica dei concetti che si susseguono, materializzati dalla realtà dell'enunciazione orale.

La saggistica

Pasolini collabora con diversi quotidiani e periodici, nonché a riviste culturali come Paragone e Nuovi Argomenti, ha rappresentato negli anni settanta l'intenzione da parte dell'intellettuale di intervenire nel vivo del dibattito apertosi a quei tempi su temi ispirati dalla decadenza della cosiddetta società del benessere, all'indomani del Sessantotto. Pasolini esprime le sue drastiche posizioni anti-progressiste, accende vivaci dibattiti con i compagni di strada della contestazione:

"Avete facce di figli di papà. Buona razza non mente. [...] Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti io simpatizzavo coi poliziotti! Perché i poliziotti sono figli di poveri."

Inoltre nelle sue invettive non risparmia lo Stato e la Chiesa, attacca tutte le istituzioni, divenendo un personaggio scomodo e solo contro tutti. Tra le numerose raccolte di saggi e articoli - editi prima e dopo la sua morte - ricordiamo: Passione e ideologia [24] (1960), Empirismo eretico [25] (1972), Scritti corsari [26] (1975), Lettere luterane [27] (1976), Le belle bandiere [28] (1977), Descrizioni di descrizioni [29] (1979), e infine Il sogno del centauro [30] (1983), una confessione-intervista in due tempi (1969 - 1975) raccolta dal critico francese J. Duflot.

Il Pasolini cineasta non può essere considerato a prescindere dalla sua esperienza di scrittore. Gran parte della sua opera cinematografica può essere compresa solo alla luce della sua opera letteraria, dalle pagine di prosa e poesia alla sua personale visione del mondo. Pochi dei suoi film saranno privi di influenze letterarie, da L'Edipo Re, a Il Vangelo secondo Matteo, grande opera letteraria secondo Pasolini. Viceversa, molte delle sue sceneggiature sono da considerarsi come aventi una propria autonoma dignità letteraria, come Accattone, Mamma Roma e Teorema. Pasolini non è un esperto del settore, i suoi film sono sempre sperimentali, la ricerca continua di un modo per comunicare ciò che non può essere comunicato nella scrittura; secondo Pasolini la dove la scrittura comunica attraverso meri simboli arbitrari, (come le lettere dell'alfabeto, la semantica ecc.) il cinema comunica in modo diretto attraverso le azioni e i gesti. Benché siano evidenti le influenze dei neorealisti Rossellini, Godard e Mizoguchi, Pasolini si distingue nettamente da essi sviluppando un proprio linguaggio cinematografico che egli stesso ha definito cinema di poesia: un cinema che si pone di fronte alla necessità di svilupparsi ed esprimersi, secondo le peculiarità offerte dal mezzo, in una direzione stilistica opposta a quella soggetta alle normative e ai codici uniformanti del cinema commerciale. Grande influenza nella fotografia e nelle inquadrature plastiche la riceve dallo storico dell'arte Roberto Longhi, di cui fu allievo, e dal manierismo italiano, soprattutto dal Pontormo.

I ragazzi di vita

L'esordio cinematografico risale al 1961 con Accattone, cui fanno seguito Mamma Roma (1962) e La ricotta (episodio del film Rogopag, del 1963). Questi film ricalcano il suo interesse per i ragazzi di vita e la vita selvaggia della borgata, la cui sola via d'uscita è rappresentata dalla mediocrità piccolo-borghese, soggetta dai finti bisogni indotti dalla società dei consumi.

Comizi d'amore

A conferma del suo vivo interesse verso le persone più umili, le persone con cui amo più stare non devono aver superato la quarta elementare diceva, Pasolini gira nel 1964 un documentario intitolato Comizi d'amore, destinato a diventare un documento storico di grande valore. Gira per tutta Italia intervistando con la stessa dignità personaggi della strada, prostitute e intellettuali, sui temi dell'amore, sul ruolo della donna, sul sesso e la verginità, sulla legge Merlin ecc. La storia di un paese che stava per conoscere la rivoluzione culturale e di costume del Sessantotto, la quale sarebbe esplosa solo quattro anni dopo. Non è solo un documentario, ma qualcosa di più. È l'esperimento di un concetto che aveva maturato già da tempo e che per quei tempi definire profetico sarebbe un eufemismo, il concetto della televisione come medium di massa, la dove chi appare in TV - a prescindere dal contenuto più o meno valido, più o meno intellettuale - pronunciava dei proclami ex cathedra rovesciando totalmente il concetto democratico che si voleva dare a questo nuovo mezzo di comunicazione.

Il disagio dell'intellettuale

Oltre alla poetica, nei suoi film troviamo anche temi religiosi filtrati dalla sua eretica ispirazione, Il Vangelo secondo Matteo (1964). Qui Pasolini crea attraverso Cristo (interpretato da un anarchico basco), la metafora dell'intellettuale, impegnato nella lotta per una società più giusta a fianco di coloro che non sono ammessi a farne parte. L'uomo di cultura votato all'impegno politico e sociale si può vedere anche -in tutto il disagio del suo stato- in Uccellacci e Uccellini (1966) dove avviene la storica collaborazione con Totò. Durante gli anni della contestazione, Pasolini si schiera su posizioni che prefigurano il disgregarsi dei valori borghesi e l'omologazione derivata dagli strati piccolo-borghesi. Con Teorema (1968) e Porcile (1969) Pasolini conquista il pubblico giovanile, che vede in questi film la critica al potere e alle istituzioni.

Il mito e l'eros

L'ultima fase del suo cinema è caratterizzato dalla sua rilettura dei classici greci e medievali, come in L'Edipo Re (1967) e Medea (1970) interpretati entrambi da Maria Callas; vi troviamo anche un erotismo socializzante e liberatorio. Nella Trilogia della vita [34] si celebra un mondo contadino, pre-capitalista, dove mito e realtà si fondono assieme. Il ruolo di carnefice semi-occulto di tante vittime inermi che il potere incarna si precisa e si esplicita nella spietata e pessimistica ultima opera di Pasolini: Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Può essere - col senno del poi - definito il testamento intellettuale di Pasolini, dettato dal suo temperamento provocatorio e dissacratorio: un messaggio in cerca di un destinatario, di uno o più interlocutori che rispondessero nel dibattito alla sua ennesima provocazione, il quale avrebbe prodotto elementi nuovi per la sua creatività tormentata. Purtroppo un gruppo di balordi non gli permise di replicare in tempo ai suoi soliti, indignati detrattori.

Canzone per Pier Paolo Pasolini (dell'anarchico Pino Bertelli)

E ti ricordo amico

dal sorriso triste

e gli occhi di luna

buttati sul mare

Quando parlavi di sogni

e tremavi d'amore

nelle periferie delle città

in quelle estati corsare

E ti ricordo amico

in una "Giulietta" bianca

che mangiavi la strada

e mi sfioravi i capelli

Il rosso del cocomero

sporcava la mia giacca di lino blu

e appannava le lenti spesse

dei tuoi occhiali neri

E ti ricordo amico

in quel cinema sottoterra

di una città del nord

tagliata da un fiume verde

Volavi con quei ragazzi sopra i tetti

a cercare la libertà e l'amore

e lasciavi in bianco e nero

il tuo "Zero in condotta"

E ti ricordo amico

sulle spiagge indecenti toscane

con quelle ragazze allegre

che mi gettavi sempre addosso

Quando cantavi male

"il cielo in una stanza"

e di notte giocavi a pallone

coi ragazzi senza storia

E ti ricordo amico

per quelle poesie

della "meglio gioventù"

che non capivo mai

E parlavi di mondi nuovi

che rotolavano nei miei sguardi

e mi portavano via

su ponti di fuoco e di sale

E ti ricordo amico

nelle parole legate alle stelle

che ancora si lasciano andare

in deserti di fiori

Quella morte violenta

è stata un addio cercato

per una vita ricca e sprecata

ai bordi di amori senza amore

ma ti ricordo amico...

Bibliografia [35]

- Accattone - Mamma Roma - Ostia, "Gli elefanti", Garzanti, Milano 1993

- Affabulazione, "Collezione di teatro", Einaudi 1992

- Affabulazione e Pilade, Garzanti 1977

- Alì dagli occhi azzurri, "Gli elefanti", Garzanti 1989

- Amado mio - Atti impuri, "Le mosche bianche", Garzanti 1982

- Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di Graziella Chiarcossi e Walter Siti - Prefazione di Giovanni Giudici, vol. I, Garzanti 1993

- Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di Graziella Chiarcossi e Walter Siti - Prefazione di Giovanni Giudici, vol. II, Garzanti 1993

- Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare, 2 voll., "Gli elefanti. Poesia", Garzanti 1992

- Dal diario 1945-47, Sciascia 1979

- Descrizioni di descrizioni, "Gli struzzi", Einaudi 1994

- Empirismo eretico, "Gli elefanti", Garzanti 1991

- Empirismo eretico, "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1977

- I dialoghi, a cura di G. Falaschi, "I grandi", Editori Riuniti 1992

- Il padre selvaggio, "Nuovi Coralli", Einaudi 1975

- Il sogno del centauro, "Universale", Editori Riuniti 1983

- Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot, "I libelli", Editori Riuniti 1993

- Il sogno dì una cosa, "Gli elefanti", Garzanti 1987

- Il sogno di una cosa. Per la Scuola media, a cura di A. Bertolucci, "Letture per la scuola media", Garzanti 1970

- Il Vangelo secondo Matteo - Edipo re - Medea, "Gli elefanti", Garzanti 1989

- Il vantone di Plauto, "Gli elefanti. Teatro", Garzanti 1994

- L'academiuta friulana e le sue riviste, a cura di Nico Naldini, Pozza Editore 1994

- L'odore dell'India, "Testi e documenti della Fenice", Guanda 1989

- L'usignolo della Chiesa cattolica, "Gli struzzi", Einaudi 1982

- La divina Mimesis, "Nuovi Coralli", Einaudi 1993

- La nuova gioventù, "Gli struzzi", Einaudi 1981

- La religione del mio tempo, "I grandi libri", Garzanti 1995

- La religione del mio tempo, "I grandi libri", Garzanti 1995

- La religione del mio tempo, "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1993

- Le belle bandiere, "Dialoghi 1960-1965" a cura di Gian Carlo Ferretti, Editori Riuniti 1996

- Le ceneri di Gramsci, "I grandi libri", Garzanti 1992

- Le ceneri di Gramsci, "Collezione di poesia", Garzanti 1975

- Le ceneri di Gramsci, "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1993

- Le poesie, Garzanti 1975

- Lettere (1940-1954). Con una cronologia della vita e delle opere, a cura di Nico Naldini, "I millenni. Biblioteca dell'Orsa", Einaudi 1986

- Lettere (1955-1975). Con una cronologia della vita e delle opere, a cura di Nico Naldini, "I millenni. Biblioteca dell'Orsa", Einaudi 1988

- Lettere luterane, Il progresso come falso progresso, "Gli struzzi", Einaudi 1980

- Passione e ideologia (1948-1958), "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1977

- Passione e Ideologia (1948-1958), "Supercoralli", Einaudi 1985

- Passione e Ideologia, "Gli elefanti. Saggi", Garzanti 1994

- Petrolio, "Einaudi tascabili", Einaudi 1993

- Petrolio, "Supercoralli", Einaudi 1992

- Poesia in forma di rosa, "Collezione di poesia", Garzanti 1964

- Poesia in forma di rosa, "I grandi libri", Garzanti 1976

- Poesia in forma di rosa, "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1980

- Poesie dimenticate, Società Filologica Friulana 1976

- Porcile, Orgia e Bestia da stile, Garzanti 1979

- Raccontini romani, "i coralli", Einaudi 1992

- Ragazzi di vita, "Gli elefanti", Garzanti 1988

- Ragazzi di vita, 1989, 240p., Lit.28000, "Narratori modemi", Garzanti

- Ragazzi di vita, a cura di M. Morazzoni e A. Parisi, Archimede Edizioni 1994

- Riviste friulane, Pozza Editore 1994

- San Paolo, "Supercoralli", Einaudi 1977

- Scritti corsari, "Gli elefanti. Saggi", Garzanti 1990

- Teatro: Calderon, Affabulazione, Pilade, Porcile, Orgia, Bestia da stile, "Gli elefanti", Garzanti 1988

- Teorema, "Gli elefanti", Garzanti 1988

- Transumanar e organizzar, "Opere di Pier Paolo Pasolini", Garzanti 1989

- Trasumanar e organizzar, "Collezione di poesia", Garzanti 1971

- Trasumanar e organizzar, "I grandi libri", Garzanti 1976

- Trilogia della vita - Il Decameron - I racconti di Canterbury - Il fiore delle mille e una notte, a cura di O. Gattei, "Oscar narrativa", Mondadori 1987

- Trilogia della vita, "Gli elefanti", Garzanti 1976

- Un paese dl temporali e di primule, a cura di Nico Naldini, "Teadue", TEA 1995

- Una vita violenta, "Gli elefanti", Garzanti 1988

- Una vita violenta, "Narratori moderni", Garzanti 1989

- Una vita violenta, a cura di M. Morazzoni M. e A. Parisi, Archimede Edizioni 1993

- Vita attraverso le lettere, a cura di Nico Naldini, "Einaudi tascabili", Einaudi 1994

- Il Gobbo (attore) regia di Carlo Lizzani 1960

- Accattone (regia) 1961

- Mamma Roma (regia) 1962

- La ricotta (regia) 1963

- Ro.Go.Pa.G.(regia) assieme a Roberto Rossellini, Ugo Gregoretti, Jean-Luc Godard 1963

- La rabbia (regia) assieme a Giovanni Guareschi 1963

- Il vangelo secondo Matteo (regia) 1964

- Comizi d'amore (regia) 1964

- Requiescant (attore) regia di Lee W. Beaver 1966

- Uccellacci e uccellini (regia) con la partecipazione di Totò 1966

- Le streghe(regia)assieme a Mauro Bolognini, Luchino Visconti, Franco Rossi, Vittorio De Sica 1967

- Edipo re (attore, regia) 1967

- Teorema (regia) 1968

- Capriccio all'italiana (regia) assieme a Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Franco Rossi, Steno, Pino Zac 1968

- Medea (regia) 1969

- Appunti per un'Orestiade africana (regia) 1969

- Amore e rabbia (regia) assieme a Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Jean-Luc Godard, Carlo Lizzani 1969

- Le mura di Sana'a (regia) 1970

- Il Decameron (attore, regia) 1971

- I racconti di Canterbury (regia) 1972

- Il fiore delle mille e una notte (regia) 1974

- Salò o le 120 giornate di Sodoma (regia) 1975

Note

- ↑ Fonte: Enciclopedia Peruzzo Larusse, 1984.

- ↑ I GUF erano delle articolazioni del Partito nazionale fascista, istituiti nel 1927, erano ad iscrizione volontaria e raccoglievano al proprio interno sia gli universitari che fossero interessati a far carriera nel fascismo, che gli iscritti alle accademie militari. Scopo dei GUF era l'educazione della futura classe dirigente seguendo i dettami e le direttive del regime fascista. Dai GUF, tuttavia, uscirono antifascisti militanti del calibro di Giaime Pintor, Antonello Trombadori, che formò squadre antifasciste a Roma durante la Resistenza chiamandole col nome di Arditi del Popolo, e di Felice Chilanti, redattore di Bandiera Rossa, giornale della formazione partigiana Bandiera Rossa Roma, la più forte formazione della Resistenza romana, politicamente antistalinista, in cui confluirono anche anarchici di spicco.

- ↑ Terza B, facciamo l'appello, puntata registrata nel 1971 ma trasmessa, dopo la morte del poeta, il 3 novembre 1975.

- ↑ Intervista a Dacia Maraini di Giovanni R. Ricci (marzo 1976).

- ↑ La Confessione del 22 marzo 2025

- ↑ Fonte: AA.VV., Omicidio nella persona di Pasolini Pier Paolo, Kaos Edizioni, Milano, 1992.

- ↑ Fonte: Il delitto Pasolini, Blu notte, 2005.

- ↑ Poesie a Casarsa

- ↑ La religione del mio tempo

- ↑ Poesia in forma di rosa

- ↑ Il sogno di una cosa

- ↑ Atti impuri

- ↑ Amado mio

- ↑ Ragazzi di vita

- ↑ Vita violenta

- ↑ Alì dagli occhi azzurri

- ↑ La divina mimesis

- ↑ Pilade

- ↑ Orgia

- ↑ Affabulazione

- ↑ Calderòn

- ↑ Porcile

- ↑ Bestia da stile

- ↑ Passione e ideologia

- ↑ Empirismo eretico

- ↑ Scritti corsari

- ↑ Lettere luterane

- ↑ Le belle bandiere

- ↑ Descrizioni di descrizioni

- ↑ Il sogno del centauro

- ↑ Serafino Murri, Pier Paolo Pasolini, Il Castoro - l'Unità, 1995

- ↑ Pier Paolo Pasolini, Lettere Luterane, Einaudi - L'Unità, 1991

- ↑ Franco Grattarola, Pasolini una vita violentata, Coniglio Editore, 2005

- ↑ Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle mille e una notte (1974).

- ↑ Fonte: Pier Paolo Pasolini, La narrativa, bibliografia a cura di Angela Molteni.

- ↑ Fonte: Il cinema di Pier Paolo Pasolini.

- ↑ Fonte: Pier Paolo Pasolini, filmografia.