Chiesa cattolica: differenze tra le versioni

K2 (discussione | contributi) m (Sostituzione testo - " c" con " c") |

K2 (discussione | contributi) m (Sostituzione testo - " a" con " a") |

||

| Riga 51: | Riga 51: | ||

Venne il XIV secolo, il declino di Papato e Impero da cui si svilupparono gli stati nazionali. Questi cento anni si aprono con il conflitto tra papa Bonifacio VIII ed il re di Francia Filippo il Bello. Quest'ultimo è intenzionato a rivendicare la sua supremazia sul clero francese; così impone ad esso delle tasse e fa nascere la chiesa gallicana. Bonifacio VIII sulla scia di Innocenzo III, vuole affermare la teocrazia e con la bolla “Unam Sanctam” dichiara eretico chiunque professi l'idea di separazione tra potere politico e potere religioso. Con la vittoria finale del re francese, dopo lo “schiaffo di Anagni”, inizia la cattività avignonese ([[1309]]) che durerà per quasi settantanni. Nel periodo di esilio da Roma la Santa Sede rafforza le sue istituzioni; si assiste così ad un accentramento monarchico, visto il forzato abbandono dell'aspirazione [[teocrazia|teocratica]] di governare tutto il mondo cristiano. Fu creata la Sacra Rota, tribunale con il compito di trattare le questioni ecclesiastiche; riorganizzarono la Camera Apostolica, gestrice delle casse pontificie; vengono imposte nuove tasse a favore della Santa Sede. | Venne il XIV secolo, il declino di Papato e Impero da cui si svilupparono gli stati nazionali. Questi cento anni si aprono con il conflitto tra papa Bonifacio VIII ed il re di Francia Filippo il Bello. Quest'ultimo è intenzionato a rivendicare la sua supremazia sul clero francese; così impone ad esso delle tasse e fa nascere la chiesa gallicana. Bonifacio VIII sulla scia di Innocenzo III, vuole affermare la teocrazia e con la bolla “Unam Sanctam” dichiara eretico chiunque professi l'idea di separazione tra potere politico e potere religioso. Con la vittoria finale del re francese, dopo lo “schiaffo di Anagni”, inizia la cattività avignonese ([[1309]]) che durerà per quasi settantanni. Nel periodo di esilio da Roma la Santa Sede rafforza le sue istituzioni; si assiste così ad un accentramento monarchico, visto il forzato abbandono dell'aspirazione [[teocrazia|teocratica]] di governare tutto il mondo cristiano. Fu creata la Sacra Rota, tribunale con il compito di trattare le questioni ecclesiastiche; riorganizzarono la Camera Apostolica, gestrice delle casse pontificie; vengono imposte nuove tasse a favore della Santa Sede. | ||

Nel 1324 il filosofo italiano Marsilio da Padova scrisse il ''Defensor Pacis'', opera in cui si illustra la natura popolare del potere sovrano e si professa il pensiero laico. Marsilio sostiene che solo alla [[autorità ]] civile spetta il potere temporale, non al papa; sostiene inoltre la necessità della tolleranza religiosa.<ref name="A">A causa di queste idee, il pensatore italiano sarà scomunicato nel 1326 e costretto a cercar rifugio da Ludovico il Bavaro. Oggi potrebbe sembrare irreale, ma il fondatore del pensiero laico è stato proprio un italiano</ref> La Chiesa iniziò così ad ostacolare il [[progresso]] filosofico e scientifico. Stesso copione con la vicenda di Cola di Rienzo, riformatore repubblicano di Roma, che sarà arrestato e imprigionato | Nel 1324 il filosofo italiano Marsilio da Padova scrisse il ''Defensor Pacis'', opera in cui si illustra la natura popolare del potere sovrano e si professa il pensiero laico. Marsilio sostiene che solo alla [[autorità ]] civile spetta il potere temporale, non al papa; sostiene inoltre la necessità della tolleranza religiosa.<ref name="A">A causa di queste idee, il pensatore italiano sarà scomunicato nel 1326 e costretto a cercar rifugio da Ludovico il Bavaro. Oggi potrebbe sembrare irreale, ma il fondatore del pensiero laico è stato proprio un italiano</ref> La Chiesa iniziò così ad ostacolare il [[progresso]] filosofico e scientifico. Stesso copione con la vicenda di Cola di Rienzo, riformatore repubblicano di Roma, che sarà arrestato e imprigionato ad Avignone da Clemente VI, impaurito dalla sua popolarità e dall'eccessiva indipendenza che andava acquistando. | ||

Nel [[1454]], con la pace di Lodi, la Chiesa stringe alleanza con le altre quattro grandi potenze della penisola: Milano, Firenze, Venezia e Napoli. Il trattato sarà decisivo per l'equilibrio delle forze italiche e pose termine per un lungo periodo ai conflitti interni per contrastare il pericolo turco o qualsiasi altra espansione straniera ai danni dell'[[Italia]]. Perciò nacque la Lega Italica. Il periodo quarantennale di pace ebbe il merito di far progredire la cultura delle signorie e dunque contribuì alla nascita e allo sviluppo del periodo umanista e rinascimentale. | Nel [[1454]], con la pace di Lodi, la Chiesa stringe alleanza con le altre quattro grandi potenze della penisola: Milano, Firenze, Venezia e Napoli. Il trattato sarà decisivo per l'equilibrio delle forze italiche e pose termine per un lungo periodo ai conflitti interni per contrastare il pericolo turco o qualsiasi altra espansione straniera ai danni dell'[[Italia]]. Perciò nacque la Lega Italica. Il periodo quarantennale di pace ebbe il merito di far progredire la cultura delle signorie e dunque contribuì alla nascita e allo sviluppo del periodo umanista e rinascimentale. | ||

| Riga 154: | Riga 154: | ||

Pio IX inasprisce ora il suo reazionarismo con la bolla ''Quanta Cura'' del [[8 dicembre]] [[1864]]; giorno dell'Immacolata Concezione istituita dallo stesso Mastai Ferretti dieci anni prima. Il documento papale è una condanna verso i principi del [[laicismo]], del [[liberalismo]], del [[razionalismo]], del [[naturalismo]] e del [[socialismo]]. La bolla è accompagnata dal ''Sillabo completante i principali errori della nostra epoca'', in cui vi sono identificati 80 “''mostruosi errori''” del secolo XIX. | Pio IX inasprisce ora il suo reazionarismo con la bolla ''Quanta Cura'' del [[8 dicembre]] [[1864]]; giorno dell'Immacolata Concezione istituita dallo stesso Mastai Ferretti dieci anni prima. Il documento papale è una condanna verso i principi del [[laicismo]], del [[liberalismo]], del [[razionalismo]], del [[naturalismo]] e del [[socialismo]]. La bolla è accompagnata dal ''Sillabo completante i principali errori della nostra epoca'', in cui vi sono identificati 80 “''mostruosi errori''” del secolo XIX. | ||

Nello stesso anno della bolla il Regno d'[[Italia]] governato dalla Destra Storica, in particolare con Minghetti, firma con Napoleone III la “Convenzione di Settembre” in cui si stabilisce: il trasferimento della capitale da Torino a Firenze; il rifiuto di invasione dello stato pontificio da parte dell'[[Italia]]; il ritiro delle truppe francesi da Roma. Tuttavia, non si vietava al popolo romano di insorgere e chiedere l'annessione. Ora il papa non ha più protezioni di truppe estere. Nell'aprile [[1867]] l'arrivo al governo di Rattazzi rinvigorisce l'[[anticlericalismo]] italiano di cui, in [[Parlamento]], si fa portavoce [[Garibaldi]]. L'eroe dei due mondi è infatti intenzionato ad abbattere il potere temporale del papa. In ottobre si mobilita il Partito d'Azione mazziniano che invia [[Garibaldi]] in Toscana in attesa di invadere lo Stato Pontificio. Il [[22 ottobre]] i muratori Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti fanno esplodere un barile di polvere sotto una caserma di zuavi, il corpo volontario istituito da Pio IX nel [[1860]]. Il giorno dopo, Menotti, Garibaldi ed i fratelli Cairoli alla guida di settanta uomini varcano il confine dello Stato della Chiesa per raggiungere Villa Glori alla periferia di Roma. Allo stesso tempo, l'Eroe entra nel Lazio con 8000 volontari; subito l'imperatore francese si porta in aiuto del pontefice inviando 22000 truppe a Roma. A Villa Glori i garibaldini vengono brutalmente sconfitti dai soldati di Pio IX, perdono la vita Enrico e Giovanni Cairoli; è il [[23 ottobre]]. Quattro giorni dopo Garibaldi vince a Monterotondo ma il [[3 novembre]] è battuto duramente dai francesi | Nello stesso anno della bolla il Regno d'[[Italia]] governato dalla Destra Storica, in particolare con Minghetti, firma con Napoleone III la “Convenzione di Settembre” in cui si stabilisce: il trasferimento della capitale da Torino a Firenze; il rifiuto di invasione dello stato pontificio da parte dell'[[Italia]]; il ritiro delle truppe francesi da Roma. Tuttavia, non si vietava al popolo romano di insorgere e chiedere l'annessione. Ora il papa non ha più protezioni di truppe estere. Nell'aprile [[1867]] l'arrivo al governo di Rattazzi rinvigorisce l'[[anticlericalismo]] italiano di cui, in [[Parlamento]], si fa portavoce [[Garibaldi]]. L'eroe dei due mondi è infatti intenzionato ad abbattere il potere temporale del papa. In ottobre si mobilita il Partito d'Azione mazziniano che invia [[Garibaldi]] in Toscana in attesa di invadere lo Stato Pontificio. Il [[22 ottobre]] i muratori Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti fanno esplodere un barile di polvere sotto una caserma di zuavi, il corpo volontario istituito da Pio IX nel [[1860]]. Il giorno dopo, Menotti, Garibaldi ed i fratelli Cairoli alla guida di settanta uomini varcano il confine dello Stato della Chiesa per raggiungere Villa Glori alla periferia di Roma. Allo stesso tempo, l'Eroe entra nel Lazio con 8000 volontari; subito l'imperatore francese si porta in aiuto del pontefice inviando 22000 truppe a Roma. A Villa Glori i garibaldini vengono brutalmente sconfitti dai soldati di Pio IX, perdono la vita Enrico e Giovanni Cairoli; è il [[23 ottobre]]. Quattro giorni dopo Garibaldi vince a Monterotondo ma il [[3 novembre]] è battuto duramente dai francesi a Mentana, in uno scontro impari. | ||

L'[[8 dicembre]] [[1869]] si apre il Concilio Vaticano I; il Papa non consentì agli stati [[laicismo|laici]] di avere rappresentanti in assemblea. Non vengono invitati i sovrani occidentali. Pio IX è consapevole della precarietà del Patrimonio di San Pietro e cerca allora di rafforzare il proprio potere spirituale, di ingigantire la propria influenza sulle coscienze dei fedeli. Per questo il [[18 luglio]] [[1870]] viene approvato il dogma dell'infallibilità papale in quanto il pontefice parla '«'nella sua funzione di Pastore e Maestro di tutti i cristiani''». I vescovi italiani diedero voto favorevole al provvedimento, in maniera unanime. Il concilio si conclude il [[19 luglio]] dello stesso anno a causa dello scoppio della guerra franco-prussiana. | L'[[8 dicembre]] [[1869]] si apre il Concilio Vaticano I; il Papa non consentì agli stati [[laicismo|laici]] di avere rappresentanti in assemblea. Non vengono invitati i sovrani occidentali. Pio IX è consapevole della precarietà del Patrimonio di San Pietro e cerca allora di rafforzare il proprio potere spirituale, di ingigantire la propria influenza sulle coscienze dei fedeli. Per questo il [[18 luglio]] [[1870]] viene approvato il dogma dell'infallibilità papale in quanto il pontefice parla '«'nella sua funzione di Pastore e Maestro di tutti i cristiani''». I vescovi italiani diedero voto favorevole al provvedimento, in maniera unanime. Il concilio si conclude il [[19 luglio]] dello stesso anno a causa dello scoppio della guerra franco-prussiana. | ||

Versione delle 23:43, 28 mar 2019

La Chiesa cattolica è un'stituzione gerarchica religiosa fondata su un potere autoritario. Da distinguersi dal cristianesimo, dottrina religiosa che non prevederebbe gerarchie né quindi il potere religioso o politico dell'uomo su altri uomini, sulla base degli insegnamenti dei suoi principali testi di riferimento, i vangeli canonici, e di Cristo stesso.

Nel senso generico del termine una Chiesa (dal greco ἐκκλησία, assemblea o convocazione) indica una comunità cristiana che raggruppa i fedeli di una stessa confessione.

Premessa

L'inizio del potere temporale dei papi risale al 728. L'Italia settentrionale è allora dominata dai Longobardi, il popolo che nel 568 ruppe l'unità politica della penisola scontrandosi con i Bizantini. I Longobardi ebbero in possesso anche i ducati di Spoleto e Benevento, i cui duchi però si mostrarono ribelli contro Liutprando. L'allora papa Gregorio II sostenne i ducati; Liutprando allora giunse a trattare con il papa e ricompose lo scontro donando alla Chiesa il territorio di Sutri. Per la prima volta, dunque, la Chiesa assume la sovranità diretta e legittima su un territorio. La natura della Chiesa ci è chiara dunque fin da subito: il suo potere ha inizio grazie alla dissoluzione dell'unità politica italiana ad opera dei longobardi; il suo potere temporale termina nel 1870, con la nuova unione politica dell'Italia con la presa di Roma da parte dei bersaglieri del Regno d'Italia.

Sappiamo bene che l'influenza politica del Pontefice continua ancora oggi, nonostante il territorio su cui possa esercitare sovranità diretta sia quasi nullo. Questo fardello grava su tutti gli italiani in modo maggiore che su gli altri popoli, tuttavia condiziona le decisioni politiche ed economiche di buona parte del mondo; le decisioni della Chiesa raggiungono punte pericolose per la sanità del terzo mondo (vedasi le campagne pervasive come quelle contro il profilattico, la pillola e l'aborto) ed influenzano in senso reazionario le decisioni politiche dei governi: per esempio, storicamente il clero ha appoggiato pericolosi dittatori (Mussolini, Francisco Franco, Pinochet, ecc) ed ha violentemente criticato i cattolici di "sinistra" e quelli che effettivamente si sono schierati dalla parte degli oppressi (es. i preti che abbracciarono la Teologia della liberazione).

Essendo duemila anni di storia difficili da riassumere, quest'articolo concentrerà particolarmente la propria attenzione sulla storia della Chiesa nell'ambito italiano.

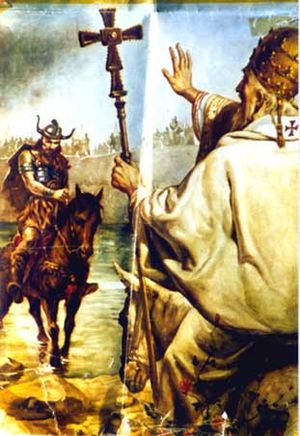

L'Alto Medio Evo

A partire dall'editto di Costantino, le sorti della Chiesa sono strettamente legate a quelle della città di Roma la quale ospiterebbe la tomba di San Pietro e la sede del più importante vescovo occidentale, che sarà designato col nome di papa. Tuttavia, gli storici non hanno mai chiarito con certezza l'avvenuta morte di Pietro a Roma o un suo eventuale passaggio in essa; è curioso notare come anche ad Antiochia vi sia un vescovado di discendenza petrina. Nel 452 il pontefice Leone Magno diede una grande prova di autorevolezza in Roma quando riuscì a convincere Attila, capo degli Unni, a non occupare l'Urbe. Dopo il crollo dell'Impero Romano sarà la Chiesa ad occupare quel posto d'autorità lasciato vacante nella Città Eterna durante la formazione dei cosiddetti regni romano-barbarici. Il vescovo divenne una sorta di monarca con un proprio territorio e con una grande influenza sulle altre comunità cristiane. Egli fu subito un riconosciuto interlocutore da parte dei barbari invasori germanici, i quali si apprestavano a governare su un popolo romano la cui cultura era da conciliare con il nuovo potere germanico. Nel 496 il re franco Clodoveo si convertì a tal scopo al cattolicesimo stabilendo un rapporto d'amicizia con la gerarchia ecclesiastica destinato a durare nel tempo specie in funzione anti-longobarda. I Franchi saranno prediletti dal papa rispetto ai longobardi non per un calcolo religioso ma politico: l'espansionismo di Pavia era in grado di mettere in pericolo il potere clericale.

Nel VI secolo la condizione dell'Italia centrale era desolante: i morti per malattia si erano moltiplicati; le città erano spopolate; le campagne erano prive di coltivatori. In questo clima di decadenza spiccò la figura di Gregorio Magno, il quale tentò di far rinascere la civiltà , sotto il controllo papale. Eletto papa nel 590 rafforzò il potere della Chiesa dotando essa di una forte gerarchia; riorganizzò il Patrimonio di san Pietro; trasformò la liturgia in strumento di educazione con l'introduzione di canti corali; diede ordine ai vescovi di cancellare ogni forma di paganesimo. Inoltre, spinse i Longobardi alla conversione.

In generale, fu l'Alto Medioevo l'età in cui la Chiesa entra negli ambienti di potere; questo fu inizialmente un atto dovuto dei vescovi verso i propri fedeli a cui si volle garantire un'esistenza dignitosa. Perciò la Chiesa diviene il principale proprietario terriero ed il monastero l'unico baluardo della civiltà in mezzo alla desolazione. Tuttavia, proprio nei monasteri l'ambiente ecclesiastico incontra i vizi del potere. Infatti il mantenimento di tali luoghi religiosi era molto dispendioso economicamente e la Chiesa fu dunque costretta a maneggiare ingenti somme di denaro ed a trovare mezzi per ricercarle.

In questa età fu elaborato il clamoroso falso della “donazione di Costantino”, il documento con cui l'imperatore Costantino avrebbe ceduto al papa Silvestro I il possesso, giuridico ed amministrativo, del futuro Stato Pontificio. La falsità dello stesso fu provata nel XV secolo dallo storico e filologo Lorenzo Valla, il quale notò gravissimi errori nel testo, come la descrizione di particolari costumi non in uso all'epoca o la presenza di “Costantinopoli” quando alla data attribuita alla donazione, tale città era nominata ancora come Bisanzio. [1]

Sotto l'influenza esercitata dalla Chiesa, sempre durante questa fase storica, l'imperatore cristiano Giustiniano (483-565 d.C.), nel suo Corpus iuris civilis (una raccolta di leggi che è ancor oggi alla base di gran parte del diritto occidentale), ribadì la condanna a morte per i sodomiti, come peraltro ben esplicitato dalla Bibbia (Levitico, XX 13); Giustiniano proseguì sulla stessa strada intrapresa da Valentiniano II e Teodosio I che, per primi, nel 390 d.C. avevano previsto il rogo come punizione contro i sodomiti, ispirandosi alla punizione biblica di Sodoma e Gomorra.

Il Basso Medio Evo

Dopo la morte di Liutprando, la Chiesa fiuta il vento e si schiera con i nostri futuri colonizzatori: i Franchi. Papa Stefano II non vuole solo rompere con il popolo che ha dato nome alla Lombardia ma anche coi bizantini teorici padroni di Roma. Sovranità teorica in quanto l'assenza di potere civile reale nella Città Eterna ha favorito la brama di territori dei papi che ora hanno scorto un nuovo alleato: Pipino il Breve cui papa Zaccaria diede carattere sacro all'autorità sua e dei suoi discendenti. I Franchi fanno comodo alla Chiesa dopo che il re longobardo Astolfo ha conquistato Ravenna e il Lazio, minacciando Roma. Nel 754 Stefano II incorona Pipino ed i suoi due figli; il Breve è l'unica speranza del Sommo Pastore poiché anche Bisanzio lo ha abbandonato a causa dei contrasti sull'iconoclastia. Dunque in cambio della benedizione, il sovrano figlio di Carlo Martello scende in Italia, a sostegno del patrono della Cristianità , sconfigge i longobardi ed obbliga il loro governante a restituire tutti i territori papalini, Ravenna compresa.

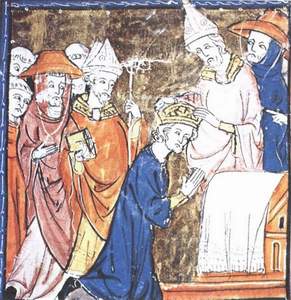

I Longobardi vengono definitivamente sconfitti dal successore di Pipino, Carlo Magno, che diventerà il nuovo signore del settentrione italiano e imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, incoronato da papa Leone III nel 800 a Roma. Grazie al grande re franco il “patrimonio di San Pietro” viene notevolmente ampliato: ottiene Roma; l'esarcato di Ravenna; Toscana; Spoleto. Prende forma, durante l'era carolingia, quello che sarà lo Stato della Chiesa, un'area territoriale che si espande nell'Italia centrale. Terminato il dominio dei franchi, dopo una fase di instabilità politica si afferma il potere dell'Impero Germanico in Italia. Nel 936 è alla guida Ottone I il quale si fa incoronare “Re d'Italia” e anche imperatore da papa Giovanni XII nella basilica di San Pietro. Nel 962 Ottone si prende il privilegio del potere vincolante sull'elezione del pontefice; è il “privilegio di Ottone” che, inoltre, riconosce le terre concesse alla Chiesa da Carlo Magno. Questo è il principio di un duro conflitto tra Papato e Impero. All'inizio del secondo millennio vi è in Italia la prima spontanea rivolta contro un invasore ad opera di Arduino d'Ivrea con il sostegno di feudatari laici. Egli nel 1002 cercò di ricostituire un Regno d'Italia indipendente e assunse anche la carica regale. La Chiesa, nonostante fosse messa in pericolo dall'Impero Germanico, scelse di aiutare l'imperatore Enrico II che sconfisse il ribelle e si fece incoronare Re d'Italia a Pavia. Lo stesso sarà proclamato imperatore da papa Benedetto VIII.

Il comportamento del pontefice nei confronti di Arduino è interessante, poiché mostra una linea d'azione clericale che si confermerà in futuro. La Chiesa preferì sostenere l'Impero con cui erano già affiorati dei contrasti e che, ricordiamo, giungerà fra poco ad ottenere la nomina diretta del papa - con Enrico III - piuttosto che aiutare la rivolta spontanea italiana contro di esso. Ecco chiaro il nemico assoluto degli eredi di Pietro: l'indipendenza dell'Italia. La penisola è vista come terra necessariamente da sottoporre alla sovranità ecclesiastica e a cui essa non può dunque rinunciare. I pontefici possono tollerare anche un periodo di soggezione esterna, ma l'Italia non intendono certo mollarla facilmente. Essa contiene Roma, centro della Cristianità e terra in cui sarebbe stato crocifisso Pietro, e quindi non può essere abbandonata al suo popolo. La penisola appartiene al Papa il quale direttamente o meno deve esercitare l'influenza, anche contro la sovranità popolare.

La seconda metà del secolo XI è stata caratterizzata dalla lotta per le investiture; papa Gregorio VII vuole a tutti i costi ribadire la superiorità del papa su tutti i vescovi ed il diritto di nominarli. Gregorio vuole togliere all'imperatore ogni potere sul clero e affermare una sorta di monarchia universale a cui tutti gli uomini religiosi e laici debbano sottomettersi. Dall'altra parte della barricata c'è Enrico IV, l'imperatore, che convoca i vescovi tedeschi a Worms e dichiara decaduto il suo rivale con la mitra. Quest'ultimo di conseguenza lo scomunica. La lotta per le investiture si conclude nel 1122 con il “concordato di Worms” tra il nuovo papa Callisto II e il nuovo imperatore Enrico V. Con questo trattato l'Imperatore rinuncia alle investiture riconoscendo dunque al papato un peso politico paragonabile a quello imperiale. Nella prima metà del secolo XII la Chiesa ebbe a che fare anche con gli stranieri del sud: i normanni. Questi, con Roberto il Guiscardo arrestarono il papa per due volte e riuscirono così ad ottenere la sovranità su Puglia e Calabria e Benevento. Il Guiscardo, tuttavia, seppe precedentemente correre in aiuto del pontefice quando esso nel 1084 fu assediato a Castel Sant'Angelo dallo scomunicato Enrico IV.

Nel secolo XII si affermano i Comuni e le Repubbliche Marinare. Ovviamente i fautori dell'autonomia politica cittadina furono subito invisi all'impero e con Federico Barbarossa si arrivò ad un duro scontro a partire dagli anni cinquanta. Nel 1155 Barbarossa scende in Italia per la prima volta allo scopo di combattere Arnaldo da Brescia. Costui, si era schierato contro il potere imperiale ma anche contro quello papale allo scopo di conseguire l'indipendenza della città di Roma sotto la guida di una repubblica. Arnaldo sarà sconfitto e impiccato, mentre il nemico principale della libertà degli italiani sarà premiato da papa Adriano IV con l'incoronazione ufficiale ad imperatore. La Chiesa stavolta si è schierata contro l'Italia pur se questo ha comportato lo scontro con un cristiano stesso: Arnaldo, predicatore agostiniano. Il potere sull'Italia viene prima di ogni altra cosa; con questa stessa logica il papa strizza l'occhio anche ai normanni, dominatori nel meridione per poter influenzare anche questa zona italica.

Alla fine del secolo XII il papa è Innocenzo III; esso ribadisce la convinzione teocratica con la dottrina delle due spade: una rappresenta il potere spirituale e deve appartenere al papa; l'altra, in cui è identificato il potere temporale, viene prestata dal papa all'imperatore che deve usarla secondo i dettami della Santa Sede. Innocenzo III è l'esempio più evidente dell'opportunismo clericale finalizzato al possesso della penisola. Per il trono imperiale offre il suo sostegno prima al guelfo Ottone di Brunswick poi, quando si accorse dei suoi interessi sull'Italia, sostenne il ghibellino Federico II di Svevia che ha dichiarato l'intenzione di separare la corona imperiale da quella della Sicilia. Nessuna logica “morale” nella testa di Innocenzo III ma puro opportunismo politico sempre diretto alla pretesa di influenzare il nostro paese. Tuttavia, Federico II volterà la faccia alla Chiesa dopo la morte del suo patrocinatore e non solo riunificherà le sue due corone ma tenterà di sottomettere all'Impero l'intera penisola. Ovviamente, la Santa Sede contrastò il progetto e nel 1247 papa Gregorio IX scomunica l'Imperatore sciogliendo i sudditi imperiali dal giuramento di fedeltà .

In questo periodo si svilupparono le prime eresie, grazie a queste la Chiesa tende sempre di più all'autoritarismo con l'invito alla ricerca degli eretici (Concilio di Tolosa, 1215) prologo alla nascita della vera e propria Inquisizione. Nel IV Concilio Lateranense con papa Innocenzo III si afferma che il vescovo deve visitare la sua diocesi e vedere se ci sono degli accusati di eresia. In tal caso dopo aver appurato la “colpevolezza” devono essere puniti “secondo i canoni”. Nel Medioevo furono parecchie le persone mandate al rogo e torturate perché avversarie dei dogmi clericali o solo sulla base di un semplice sospetto o di un'accusa in malafede. La conoscenza delle erbe officinali, la ribellione nei confronti dell'ordine religioso o politico poteva costare la condanna per stregoneria, e il rogo. La caccia alle streghe [2] ha avuto anche come obiettivo il sostegno dell'immagine femminile codificata nel medioevo: la fonte principale per i processi alle streghe fu il Malleus Maleficarum. [3]

Venne il XIV secolo, il declino di Papato e Impero da cui si svilupparono gli stati nazionali. Questi cento anni si aprono con il conflitto tra papa Bonifacio VIII ed il re di Francia Filippo il Bello. Quest'ultimo è intenzionato a rivendicare la sua supremazia sul clero francese; così impone ad esso delle tasse e fa nascere la chiesa gallicana. Bonifacio VIII sulla scia di Innocenzo III, vuole affermare la teocrazia e con la bolla “Unam Sanctam” dichiara eretico chiunque professi l'idea di separazione tra potere politico e potere religioso. Con la vittoria finale del re francese, dopo lo “schiaffo di Anagni”, inizia la cattività avignonese (1309) che durerà per quasi settantanni. Nel periodo di esilio da Roma la Santa Sede rafforza le sue istituzioni; si assiste così ad un accentramento monarchico, visto il forzato abbandono dell'aspirazione teocratica di governare tutto il mondo cristiano. Fu creata la Sacra Rota, tribunale con il compito di trattare le questioni ecclesiastiche; riorganizzarono la Camera Apostolica, gestrice delle casse pontificie; vengono imposte nuove tasse a favore della Santa Sede.

Nel 1324 il filosofo italiano Marsilio da Padova scrisse il Defensor Pacis, opera in cui si illustra la natura popolare del potere sovrano e si professa il pensiero laico. Marsilio sostiene che solo alla autorità civile spetta il potere temporale, non al papa; sostiene inoltre la necessità della tolleranza religiosa.[4] La Chiesa iniziò così ad ostacolare il progresso filosofico e scientifico. Stesso copione con la vicenda di Cola di Rienzo, riformatore repubblicano di Roma, che sarà arrestato e imprigionato ad Avignone da Clemente VI, impaurito dalla sua popolarità e dall'eccessiva indipendenza che andava acquistando.

Nel 1454, con la pace di Lodi, la Chiesa stringe alleanza con le altre quattro grandi potenze della penisola: Milano, Firenze, Venezia e Napoli. Il trattato sarà decisivo per l'equilibrio delle forze italiche e pose termine per un lungo periodo ai conflitti interni per contrastare il pericolo turco o qualsiasi altra espansione straniera ai danni dell'Italia. Perciò nacque la Lega Italica. Il periodo quarantennale di pace ebbe il merito di far progredire la cultura delle signorie e dunque contribuì alla nascita e allo sviluppo del periodo umanista e rinascimentale.

L'età Moderna

Nel secolo XV si sviluppa in Italia il fenomeno umanista-rinascimentale che sarà fondamentale per il progresso dell'Europa e dell'Occidentale. Senza l'umanesimo non si sarebbe mai sviluppato il protestantesimo o l'illuminismo. Le teorie umaniste terrorizzarono non poco i clericali, i quali videro attaccata la concezione cristiana nel ritorno all'ideale classico, nel legame con la terra e nel sostegno alla libertà di coscienza. La Chiesa ha compiuto di tutto, durante questo periodo, per ostacolare il progresso culturale.

L'autore del De Hominis Dignitate, Pico della Mirandola (1463-1494), fu rinchiuso nella Rocca di Vincennes per ordine papale. La sua colpa? Volle tenere a Roma un congresso volto all'unificazione di tutte le religioni rivelate; sette sue tesi furono giudicate eretiche e papa Innocenzo VIII lo fece arrestare e imprigionare. Era il 1486, il giovane filosofo si salvò grazie all'intercessione di Lorenzo il Magnifico che lo portò all'Accademia platonica fiorentina. Pietro Pomponazzi, umanista dell'Accademia padovana, vide la sua opera “De Immortalitate Animae” bruciata sulla pubblica piazza. Il libro fu posto all'“indice” per empietà a causa della sua fede nella mortalità dell'anima.

La Controriforma

La più grande botta allo sviluppo culturale arrivò nel XVI secolo. Nel 1521 ebbe luogo a Worms la Riforma protestante di Martin Lutero, che sarà presto scomunicato. Grazie al monaco si ruppe la “Respublica Christianorum” europea, il diritto di scelta religiosa è stabilito non già dai singoli individui ma dal sovrano. La Chiesa passa al contrattacco e papa Paolo III convoca il concilio di Trento che durerà dal 1545 al 1563. È la famosa Controriforma che impedì al nostro paese lo sbocciare del figlio dell'umanesimo: il protestantesimo. Il concilio creò in Italia una cultura autoritaria e repressiva, dedita a far ottenere alla Chiesa il più ampio controllo sulle masse. La Chiesa si comportò come una vera e propria dittatura feroce, degna dei più recenti totalitarismi.

La cultura protestante avrebbe invece affermato nel nostro paese la libertà di coscienza religiosa e non sarebbe stata un'importazione culturale ma solo l'appropriarsi della nostra cultura generante meravigliosi eredi al di là delle Alpi. Il protestantesimo avrebbe portato l'idea di laicità e di una cultura nazionale slegata dalla religione cattolica e dalle gerarchie ecclesiastiche. Per capirlo basti osservare attualmente paesi scismatici quali il Regno Unito, i paesi scandinavi o l'Olanda per comprendere quanto sia ampia la differenza tra paesi alieni dall'influenza papale ed il nostro. Perché si può affermare che l'umanesimo sia padre del protestantesimo? Un'idea cardine del primo è: «la dignità dell'uomo risiede nella sua libertà ». Per la prima volta, nelle teorie umanistiche fu espressa la necessità di un rapporto soggettivo tra gli uomini singoli e dio, caratteristico anche del protestantesimo. Lutero infatti rifiuta l'idea della Chiesa quale istituzione universale di origine divina e la ricompone nei termini di una struttura meramente umana a carattere pratico.[5]

La Chiesa ha usato i classici metodi della dittatura per affermarsi: propaganda, educazione, censura. Per quanto riguarda la propaganda essa si articolò in due linee: arte e carità . La grandezza della Chiesa fu immortalata dall'arte barocca con gli artisti Bernini [6], Borromini, Pietro da Cortona. Senza dimenticare la cupola di San Pietro di Michelangelo anziano, chiamato a Roma proprio da Paolo III.

Bernini lo ricordiamo soprattutto per un'altra meraviglia: il colonnato di Piazza San Pietro. Da ricordare anche i Carracci di Palazzo Farnese, chiamato dal cardinale Odoacre Farnese per dipingere la propria dimora. Questa intensa attività edilizia (basiliche, ville, fontane) stona moltissimo se confrontata con la grave mancanza d'iniziativa economica. Lo Stato Pontificio era uno degli staterelli più poveri d'Italia, ma l'arte non mancava mai di esser posta in evidenza per la propaganda clericale; la bellezza artistica, barocca al servizio della politica controriformistica. L'unico nudo ammesso è quello raffigurante pagani. I temi religiosi fioccarono invece; Bernini fece una scultura chiamata “Estasi di Santa Teresa”, Pietro da Cortona dipinse il “Trionfo della Divina Provvidenza”, Borromini realizzò diverse chiese. I papi mecenati dell'epoca furono Clemente VII, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII. A quest'ultimo, il Bernini fece il monumento funebre; lo fece dunque al nemico di Galilei, giacché pensò di esser deriso dal Dialogo sopra i due massimi sistemi. Ancora Bernini fece il “Baldacchino di San Pietro”, ma non dimentichiamo il grande Caravaggio che a Roma lasciò la “Vocazione di San Matteo” e la “Crocifissione di San Pietro”. Quindi l'arte fu un mezzo di notevole promozione propagandistica della Chiesa messa in pericolo della Riforma luterana.

Il sociale resta l'altro campo per attirare fedeli; con la Controriforma fu stabilito che i vescovi devono rimanere nella propria diocesi, più vicini al popolo locale che deve sentire la rassicurante presenza caritativa della Chiesa. Furono fondati i due nuovi ordini dei “Fatebenefratelli” e “Camillani”, dediti all'assistenza.

L'educazione è un altro noto metodo per irreggimentare le masse, e non sfuggì alla Chiesa. Silvio Antoniano (1540-1603) fu il maggior pedagogo italiano durante la Controriforma, scrisse Tre libri dell'educazione cristiana dei figlioli in cui sostiene che bisogna rimediare ai mali della società con l'azione educativa sui giovani. Tutta la vita deve essere subordinata alla religione; al di fuori della Chiesa non vi può essere salvezza e bisogna accettare l'insegnamento ecclesiastico. Sempre per Antoniano è necessario affidarsi ad un padre spirituale che guidi tutte le azioni del fedele. A queste idee pedagogiche si sono ispirati il fondatore dell'oratorio Filippo Neri (1515-1595) e l'autore del Catechismo Romano Carlo Borromeo (1538-1584). Il Concilio di Trento creò a scopo divulgativo il “catechismo” per insegnare in maniera semplice alle masse i precetti del cristianesimo. Si cercò anche di disciplinare il clero e vennero perciò istituiti i seminari, scuole volte a preparare i futuri sacerdoti. I parroci ebbero l'obbligo di istruire religiosamente i fedeli con la predicazione domenicale e con le lezioni di catechismo. Inoltre, il concilio riconfermò le forme dell'indottrinamento devozionale: culto dei santi; culto della Madonna; i sacramenti; diffusione di immagini sacre e reliquie.

L'educazione religiosa

L'educazione cattolica fu molto dannosa e lo è tuttora. Ha introdotto delle tradizioni dure a morire e che ormai si tramandano per mezzo della famiglia quasi meccanicamente da genitori ai figli, senza alcun motivo dottrinale, senza spontanea convinzione ma solo perché si è stati profondamente indottrinati. Così persistono ancora oggi il culto dei santi e della Vergine, le festività religiose - le sole sentite veramente dalle famiglie italiane - il catechismo ed il predicatore domenicale. Quest'ultimo, sia in passato che attualmente, condiziona il voto degli elettori cattolici oppure partecipa a programmi tv con l'obiettivo di inculcare la morale cattolica al maggior numero di persone. I sacramenti rimangono diffusi, come il battesimo o il matrimonio in Chiesa o l'estrema unzione; sempre senza alcuna convinzione sincera. Il battesimo ha tuttavia un significato ben preciso: l'ingresso nella comunità cattolica.

Esso è un atto di puro indottrinamento, in antitesi alla stessa vita di Gesù (fu battezzato a trent'anni) e alle posizioni di altre religioni: si introducono, infatti, dei neonati di pochi mesi all'interno di una comunità religiosa senza avere il suo consenso e rischiando nella maggior parte dei casi di plagiarlo a vita. Lo stesso vale per il catechismo in cui sono avviati dei bambini dai sei ai tredici anni. Anche se poi i ragazzi abbandoneranno la parrocchia, gli insegnamenti a loro inculcati resteranno. Così a causa dell'educazione cattolica impostaci, gli italiani tendono ad adorare il papa e la Chiesa; sono portati a credere in un Dio, in qualcosa di superiore e trascendente; confondono l'identità con la religione, mero dogmatismo che non può esser considerato quale elemento identitario in quanto ricerca qualcosa di esterno a noi: Dio. Pur dichiarandosi credenti, molti italiani non conoscono la storia della propria religione né sono praticanti (per gli islamici la figura del credente non praticante è sostanzialmente inesistente o comunque non rispettata dai fedeli). Ciò nonostante, la maggior parte dei cattolici sono predisposti all'accettazione di un ordine dogmatico e trascendente a cui bisogna sottomettersi e seguire il “Bene”. I Santi sono i modelli dell'educazione; ovvero uomini che hanno venduto la propria vita ad un ordine mistico superiore anteposto al "Male", Satana, il peccato. [7]

La morale cattolica tramandata di padre in figlio, è stata propedeutica ad un'altra struttura trascendente e dogmatica ma stavolta reale: il capitalismo; «i preti hanno scosso l'albero ed i neoliberisti sono giunti a raccoglierne i frutti» [8]. L'educazione ecclesiastica è dannosa perché a causa di essa l'opinione di un prete la domenica o dell'alto prelato in tv può condizionare la sovranità politica; la Chiesa è un ente esterno e nemico dei principi libertari. Inoltre, l'educazione cattolica ha diffuso negli italiani un approccio dogmatico e diffidente nei confronti della scienza, da sempre nemica mortale della Chiesa. Il cattolicesimo dei parlamentari italiani (molte volte più formale che reale) ha limitato la considerazione per la scienza; infatti, essa necessita di libera ricerca mentre i clericali basano la propria forza sui dogmi; la scienza indaga la realtà laddove la Chiesa non ritiene opportuno indagare giacché farebbe vacillare la tesi dell'esistenza di Dio e della creazione; la scienza elimina la necessità di un dio visto che grazie ad essa l'uomo può dominare la natura e non averne più timore.

La censura

L'altra arma della Chiesa è stata la censura, la persecuzione di una cultura alternativa a quella ecclesiastica. Fu formata una speciale commissione di cardinali denominata “Congregazione dell'Indice” avente il compito di tenere un elenco di libri (Indice dei libri proibiti) destinati alla distruzione e di cui si vietava la lettura. Nessun libro poté essere stampato senza l'approvazione dell'autorità ecclesiastica. Dopo il 1542, per iniziativa di Paolo III fu creata la “Sacra Congregazione del Santo Uffizio” ovvero la Santa Inquisizione [9] con il compito di reprimere le eresie luterane e calviniste, l'apostasia, e con lo scopo di perseguitare i fautori, complici e seguaci delle eresie. Questa sterzata repressiva ebbe la colpa di bloccare il libero pensiero ed il progresso culturale, specialmente in Italia; gli intellettuali scomodi furono annientati anche fisicamente poiché coltivavano una cultura alternativa a quella clericale. Nel XVI secolo gli eretici italiani Aonio Paleario e Pietro Carnesecchi furono uccisi sul rogo; Fausto Socini, Galeazzo Caracciolo e Giacomo Aconcio furono invece costretti ad emigrare e si concluse così la speranza di Riforma anche nel nostro paese, con la morte o l'esilio dei suoi capi. Particolare attenzione merita Socini, fautore della libertà di coscienza e per questo contrario sia al luteranesimo e al calvinismo che alla Chiesa; fu dunque perseguitato per la sua lotta contro l'intolleranza religiosa.

L'Italia in questo periodo, eccetto Savoia e Repubblica di Venezia, è posta sotto il controllo degli Asburgo spagnoli cattolicissimi e a loro volta fautori dell'Inquisizione. Quindi la persecuzione del XVII secolo non si riduce al solo Stato Pontificio ma si può estendere a tutta la penisola eccetto Venezia. L'Inquisizione Spagnola controllava solo Sardegna e Sicilia; Roma aveva invece il potere su tutto il territorio peninsulare. La Serenissima riuscì a mantenere la sua indipendenza dalla Chiesa e nel 1605 arrestò due sacerdoti assassini; Paolo V lasciò l'interdetto contro Venezia (che non si schierò neppure con i cristiani scismatici) rappresentante un baluardo dell'indipendenza culturale italiana. Il frate Paolo Sarpi sostenne lo stato dei dogi che poi l'ebbe vinta; due anni dopo il papa ritirò l'interdetto e la Repubblica continuò ad ospitare tutti i liberi pensatori, diventando centro di cultura autonoma e avanzata organizzata nell'Università di Padova in cui insegnò Galilei. Venezia invece diede asilo a Giordano Bruno [10] e Sarpi.

Tommaso Campanella, autore della Città del Sole, fu rinchiuso in carcere per trent'anni- in cui subì diverse torture- per essersi opposto al potere spagnolo, volendo fondare una società comunista che per certi versi precorre l'Anarchia. Anche il pensiero del calabrese è ritenuto in contrasto con il cattolicesimo: pensa di poter imparare dalla natura, anticipando così la scienza moderna. Urbano VIII lo libera nel 1626 e gli impone il confino; nel 1634 il filosofo emigrò in Francia e morirà esule. Lucilio Vanini fu invece ucciso sul rogo a Tolosa nel 1619 in quanto bestemmiatore e ateo. Vanini, pensatore libertino nato a Taurisano, nei pressi di Lecce, studia a Padova e nel 1612 scappò in Inghilterra per convertirsi alla religione anglicana. Tornò in Italia tre anni dopo e scrisse Anfiteatro dell'Eterna Provvidenza in cui deride i dogmi cristiani. Affrontò la morte con coraggio e fu inoltre sottoposto al taglio della lingua. È considerato da alcuni un precursore dell'illuminismo. Il servita Paolo Sarpi denunciò la potenza della Chiesa dopo la Controriforma e dopo aver lavorato a Roma per conto della Chiesa che lo accusò di trattare con gli eretici, fu accolto nel 1605 a Venezia dove difese la laicità dello Stato.

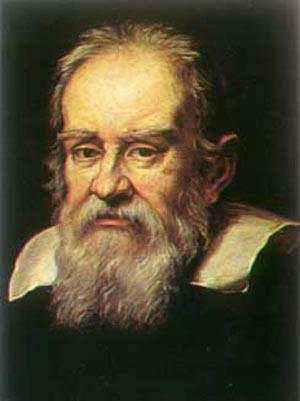

Galileo Galilei -fondatore della scienza moderna- lavorò in grande libertà solo nella Serenissima ed i suoi guai cominciano nel 1610 con il rientro in Toscana. Pur sincero cristiano, la Chiesa iniziò ad osteggiarlo in quanto sostenitore delle teorie copernicane. [11]

Si giunse così al 1634 in cui il vecchio scienziato è sottoposto a processo dall'Inquisizione e costretto ad abiurare, altrimenti sarebbe andato sul rogo. Urbano VIII rimane segnato da questa colpa imperdonabile: aver perseguitato uno dei più grandi scienziati della storia e il fondatore della scienza moderna.

L'invasione francese dell'Italia di Carlo VIII ha aperto l'epoca delle invasioni straniere sulla penisola italiana. Ai primi anni del XVI secolo, la Francia è riuscita ad ottenere il controllo del ducato di Milano mentre gli spagnoli di tutto il meridione. Ebbene, nel 1508 con la Lega di Cambrai, la Chiesa di papa Giulio II stringe alleanza proprio con Francia e Spagna contro la Serenissima che minaccia i territori pontifici. Stesso copione: la potenza della Chiesa sull'Italia prima di tutto, si è disposto anche a trattare con i suoi invasori specie se cattolicissimi. Nel 1512, Giulio II si accorge che le aspirazioni francesi sull'Italia sono pericolose e allora si allea con la Spagna, la Svizzera, la Serenissima e l'Inghilterra contro la Francia con l'obiettivo di conquistare un ampio spazio nel centro d'Italia. Con buoni risultati: Luigi XII abbandona l'Italia. Il successore al trono francese, Francesco I, ritorna a Milano e riaccende il conflitto franco-spagnolo. Al trono imperiale sale Carlo V che si ritrova in mano anche il potere del Regno spagnolo. Papa Clemente VII sostiene il re francese e per questo nel 1527 Carlo V inviò a Roma i suoi lanzichenecchi che misero a sacco la città papale. La Chiesa è piegata e tratta ora con il nostro più grande dominatore: la Spagna. Nel 1529 il pontefice sottoscrisse il Trattato di Barcellona con l'imperatore e nel 1530, mentre a Firenze si combatte strenuamente l'invasore, incorona Carlo V re d'Italia. A Carlo succede Filippo II sul trono di Spagna; questi firma assieme allo sconfitto sovrano francese il Trattato di Cateau-Cambresis nel 1559. Tale accordo consegna di fatto l'Italia alla Spagna. Inizia così la “pax hispanica”, il periodo bisecolare in cui lo stato iberico esercita l'egemonia sull'Italia, a braccetto con la Chiesa cattolica.

Nel 1571 papa Pio V crea una lega anti-turca con spagnoli, genovesi e veneziani che sconfiggerà il pericolo turco a Lepanto. Dal 1618 al 1648 si svolge la guerra dei Trent'anni, ultima guerra di religione tra gli Asburgo volenti restaurare un grande impero cattolico e nazioni protestanti quali Boemia, Danimarca, Svezia e Francia. L'impero ne uscì vinto e con esso la vecchia Europa medievale. Con la pace di Westfalia si pone fine ai conflitti religiosi e si sancisce il principio della sovranità statale e della tolleranza religiosa; si riconoscono ufficialmente la fede protestante, calvinista e luterana. Papa Innocenzo X si oppose fermamente ai principi del trattato.

Rivoluzione e Restaurazione

Il trattato di Aquisgrana del 1748 pose termine alla guerra di successione austriaca e seppe avviare l'Italia ad un lungo periodo di pace in cui i sovrani iniziarono delle riforme benefiche allo sviluppo economico e culturale. Spiccano la Lombardia asburgica e il Regno di Napoli borbonico ma anche la Toscana leopoldina abolizionista della pena di morte. Lo stato pontificio si tenne estraneo al processo progressivo avviato dalle nuove idee illuministe, se si esclude qualche timida riforma economica di Pio VI sulla fine del secolo; questi soppresse le dogane ed i pedaggi interni, avviò la bonifica delle paludi pontine.

L'illuminismo italiano si scontrò frontalmente con la Chiesa data la sua secolare oppressione nel paese; in particolare furono oggetto di attacchi i preti ed i gesuiti in quanto contrastanti con il principio di educazione libera di stato laico. I filosofi napoletani furono maggiormente avversati da parte del clero, cui certo non piaceva vedere un regno considerato proprio feudo, sino a poco prima, pieno di massoni e sovversivi. Ogni anno il re di Napoli inviava al papa un cavallo bianco con una somma in denaro quale riconoscimento della sovranità pontificia sul regno. Era il cosiddetto “omaggio della chinea” che fu soppresso proprio nel XVIII secolo sull'onda delle riforme. Il primo napoletano a pagare fu Pietro Giannone (1670-1748). [12]

Il filosofo partenopeo Antonio Genovesi sosteneva la cacciata dei gesuiti dal Regno di Napoli, il suo discepolo Gaetano Filangieri scrisse una monumentale Scienza della Legislazione che fu posta all'Indice dei libri proibiti”. La Chiesa è colpevole della censura di un'altra grande opera, la più significativa dell'illuminismo nostrano: "Dei Delitti e Delle Pene" di Cesare Beccaria (1764). Dunque di nuovo il clericalismo ha ostacolato il progresso nella penisola mettendo al bando le due opere italiche più all'avanguardia di una legislazione moderna per tenere il proprio potere.

Alla fine del secolo XVIII ha inizio la prima campagna d'Italia di Napoleone, che portò sulla penisola italiana gli ideali della rivoluzione francese e condusse all'insurrezione i progressisti europei. Il 15 febbraio 1798 il generale Berthier comanda le truppe francesi che occupano Roma; il pontefice Pio VI è deposto e viene fondata una Repubblica sorella. Il pontefice fuggì in Toscana, dove fu rinchiuso nella Certosa di Firenze in cui morì un anno dopo. Anche i figli dell'illuminismo napoletano insorsero guidati dal filosofo e giurista Mario Pagano che proclamò la Repubblica Partenopea con l'appoggio delle truppe francesi di Championnet. Durante questo periodo in tutta Italia prende forma, per la prima volta, l'idea di unificazione nazionale con l'instaurazione di repubbliche amiche della Francia del Direttorio rivoluzionario. Tuttavia, con il ritiro delle truppe francesi caddero tutte le repubbliche. La Repubblica Partenopea è stata senza dubbio la più particolare tra le “sorelle”, elaborò una costituzione indipendentemente da quella francese –a cui si ispirarono invece gli altri- ma dovette fronteggiare due grandi nemici: l'ammiraglio Nelson e il cardinale Ruffo.

Quest'ultimo ebbe incarichi rilevanti nello Stato Pontificio e rappresenta meglio di tanti altri la reazione e l'avversione verso la libertà dei popoli. Fabrizio Ruffo guidò un esercito di contadini fanatici, fedeli ai Borbone e alla Chiesa, che dichiarava di combattere per la “Santa Fede” e perciò sono stati detti sanfedisti; essi riuscirono a sconfiggere i repubblicani grazie al contributo di soldati inglesi e alle violenze cui si abbandonarono. L'epilogo della Repubblica fu sanguinario e furono giustiziate -per ordine di Ferdinando IV- ben centoventi persone tra cui Pagano, Cirillo, Luisa Sanfelice e l'ammiraglio Caracciolo. Questi morti vanno a sommarsi almeno sulla coscienza della Chiesa per aver contribuito decisivamente alla loro dipartita. Un esercito analogo fu allestito in Toscana da Lorenzo Mori in cui preti e contadini fanatici massacrarono i collaborazionisti e i simpatizzanti giacobini; tale forza fu chiamata “Viva Maria!”. Gli uomini di Mori seminarono il terrore ad Arezzo, Cortona e Siena; nel luglio 1799 occupano Firenze e reprimono fisicamente i filogiacobini.

All'inizio del secolo XIX si afferma in Francia Napoleone Bonaparte il quale diede inizio alla sua seconda Campagna d'Italia. Napoleone fu l'ennesimo invasore del nostro paese; quindi la tradizione si rinnova e la Chiesa tratta con il nostro giornale nemico corso. Il 16 luglio 1801 papa Pio VII e la repubblica francese stipularono un concordato con cui la Francia riconosce la religione cattolica come religione di Stato; il Primo Console Napoleone si arroga il diritto di nominare i vescovi; i parroci francesi devono giurare fedeltà al governo. La Chiesa ancora una volta ha puntato alla salvaguardia del proprio potere “universale” e in Italia (riottenne il potere sul suo territorio tranne sulla repubblica cisalpina) piuttosto che difenderci da un invasore come Napoleone. Nel 1804 Napoleone si incorona imperatore; alla cerimonia prende parte anche Pio VII. L'idillio -se mai vi fu veramente- si ruppe comunque subito: nel 1808 il papa rifiuta di applicare il blocco continentale e di riconoscere Giuseppe Bonaparte come re di Spagna. La reazione napoleonica non si fece attendere e furono occupate le Marche e la Romagna; il papa allora decise di non rispettare il concordato nominando dei vescovi per il Regno d'Italia. Allora l'imperatore fece occupare tutto lo Stato Pontificio in aprile; inoltre fece arrestare il pontefice e annettere i territori papalini alla Francia. Fu poi Napoleone stesso a liberare il papa e a ricondurlo a Roma, nel 1812, dopo il tracollo della Grande Armata in Russia e dopo il tradimento di Murat. Bonaparte facendo rientrare il pontefice volle impedire al cognato di impossessarsi dei territori papalini nel suo “sogno” di unificare la penisola italiana.

Dopo Waterloo (1815) venne la Restaurazione volta a soffocare gli ideali rivoluzionari e a restaurare l'antico regime pre-napoleonico. Dopo il congresso di Vienna, che sancì il dominio austriaco sul nostro paese, lo Stato Pontificio comprende il Lazio, Umbria, Marche, Romagna, Pontecorvo e Benevento all'interno del Regno di Napoli. La Chiesa fu ovviamente in prima linea nella reazione; nello Stato di Pio VII fu abolito il Codice Napoleonico, fu ristabilito il tribunale ecclesiastico con la cacciata dei magistrati civili. Il protagonista di questo ritorno al passato fu il Cardinale Rivarola il quale inoltre ripristinò la giustizia feudale, l'Inquisizione, la ghettizzazione degli ebrei, la tortura. Si sfiorò il ridicolo quando si giunse ad abolire ogni tipo di importazione francese fosse anche palesemente utile come la vaccinazione dal vaiolo o l'illuminazione pubblica delle vie; ma fu addirittura proibito un vestiario che riconducesse alla Francia napoleonica.

Il Risorgimento

L'epoca delle guerre d'indipendenza italiana è preceduta, a partire dal 1821, dai moti carbonari. In tutta la penisola si creano delle società segrete miranti alla costruzione di un governo laico e di una costituzione liberale. Anche lo Stato Pontificio non sarà immune dai moti liberali.

Nella Romagna papalina ci fu una ribellione collegata al progetto del modenese Ciro Menotti che intende creare uno stato liberale in Italia centrale, credendo invano all'appoggio del duca di Modena Francesco IV. L'insurrezione era programmata per il 5 febbraio 1831 e il giorno precedente il duca aveva fatto arrestare il suo capo. Tuttavia, nel giorno programmato la rivolta scoppia comunque e Bologna si solleva cacciando il vice ambasciatore pontificio. Il 9 febbraio la Romagna entra nelle Province Unite che scelgono il tricolore come loro bandiera e Bologna liberata dai clericali, capitale. Il moto avrà vita breve; in maggio gli austriaci reprimono la rivolta in breve tempo dando una grossa mano all'allora pontefice Gregorio XVI nel riottenimento della regione. La repressione nello Stato della Chiesa fu cruenta; il cardinale Bernetti –segretario di stato– istituì con dei briganti una guardia municipale che si abbandonò a molteplici violenze contro la popolazione bolognese.

Durante il pontificato di Gregorio XVI all'interno della Chiesa si scontrarono due orientamenti: uno, aperto alle idee liberali, detto dei “politicanti” e l'altro chiuso, refrattario alla modernità dominato dal cardinale Bartolomeo Pacca e detto degli “zelanti”. La modernità era condannata dall'èlite religiosa clericale come manifestazione del male.

Nel 1846 salì al trono pontificio il vescovo di Imola Giovanni Maria Mastai Ferretti, con il nome di Pio IX, il quale suscitò molte speranze fra i patrioti liberali. Infatti, Ferretti era inviso agli Asburgo per i suoi contatti con i militanti liberali di cui egli ammirava le aspirazioni. Inoltre, fu positivamente colpito dall'opera di Gioberti Primato degli Italiani, manifesto del neoguelfismo e opera del cattolicesimo liberale. Pio IX inizialmente non mentì le attese e appena salito al potere diede il via a numerose riforme accolte con entusiasmo dalla popolazione e dai patrioti: amnistia generale per i prigionieri politici; permesso di rimpatrio ai fuoriusciti; creazione di un Consiglio di Stato riformista; creazione di una giunta municipale alla guida della città di Roma; abolizione dei provvedimenti antisemiti; abbattimento delle mura del ghetto ebraico; illuminazione a gas nelle strade della città di Roma; istituzione di una guardia civica volontaria al posto della polizia di mestiere. Tali provvedimenti scatenarono in tutta la penisola manifestazioni anti-asburgiche al grido di «Viva Pio IX!».

Il 14 marzo 1848 lo Stato Pontificio si dota di una costituzione. Nove giorni dopo scoppia la prima guerra d'indipendenza; dopo le “Cinque giornate” Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria. Pio IX in coerenza con il suo agire democratico invia delle truppe, sotto il comando del generale Durando, per liberare il Lombardo Veneto a sostegno della causa italiana. Tuttavia, proprio in questo periodo termina la fase liberale del pontefice. La Chiesa tradisce ogni speranza suscitata e torna a salvaguardare il proprio particolare. Dopo il successo piemontese a Goito, Pio IX teme che i cattolici austriaci, tedeschi e ungheresi si scindano da Roma. Il 29 aprile in un concistoro lascia ufficialmente l'alleanza sostenendo che, come capo della Chiesa universale ed allo stesso tempo capo di uno Stato italiano, non poteva mettersi in guerra contro un regno cattolico. [13]

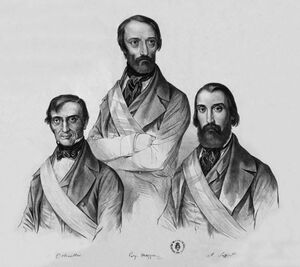

Il papa dichiarò che «la nostra missione consiste nel nutrire tutti gli uomini, i popoli e le nazioni con lo stesso amore paterno e dunque non possiamo muovere guerra contro l'Austria». Ancora una volta la Chiesa sceglie di tutelare il proprio dominio in timore di un'indipendenza italiana. Tra l'unità cattolica e l'unità italiana Pio IX scelse la prima. Quel giorno di fine aprile, tutti si rendono conto di una cosa importante: l'Italia si farà contro la Chiesa. Da Pio IX non si aspetta più niente nessuno. L'involuzione papalina ha inizio con la nomina a capo del governo di Pellegrino Rossi, personaggio disprezzato dai democratici per il suo reazionarismo. L'allocuzione del papa riaccese e rafforzò più che mai l'odio verso la Chiesa scoppiato pochi mesi dopo. Il popolo romano si risveglia: il 15 novembre Rossi viene ucciso; scoppia la rivolta e Pio IX si rifugia a Gaeta. Il 9 febbraio 1849 viene fondata la Repubblica Romana con a capo i progressisti Aurelio Saffi, Carlo Armellini e Giuseppe Mazzini (Carlo Pisacane assunse il ruolo di membro della Commissione di guerra e capo di Stato maggiore nella Repubblica romana).

Questo periodo fu l'apice della libertà per un paese integralista e teocratico. L'istruzione era vista male dai vescovi perché portatrice di idee rivoluzionarie e sovversive; così a Roma ben nove persone su dieci sono analfabete. L'economia politica non veniva insegnata; non esisteva alcuna educazione scientifica; i giornali erano controllati. Il sistema politico era di stampo teocratico ed integralista. Vigeva l'obbligo di confessione mensile ed i negligenti erano trascinati in confessionale a forza dalla polizia. Il concistoro dei cardinali era superiore alle camere rappresentative ed alla costituzione. La polizia poteva tagliare la barba a chiunque, poiché segno di idee progressiste.

La Repubblica purtroppo ebbe i giorni contati; i francesi corrono in aiuto del papa ed il generale Oudinot entra a Roma il 1 luglio 1849. Pio IX ritornerà quindi a comandare usufruendo dei tanti caduti per la causa liberale in quell'evento straordinario. Tuttavia, non farà ritorno fino all'aprile 1850, nel frattempo sta a Napoli da cui si serve dei soldati francesi per ripristinare l'ordine. Nomina tre cardinali con il compito di reprimere i seguaci di Mazzini ed abroga tutte le riforme. Fu ripristinata l'Inquisizione e la tassa sul macinato.

Nove anni dopo scoppia la seconda guerra d'indipendenza; sull'onda di questa la Romagna insorge contro i legati pontifici e pone come dittatore Amilcare Cipriani. Nella primavera 1860 tale regione, dopo un plebiscito, viene annessa al Regno di Sardegna. Lo stesso anno si attua la spedizione dei Mille comandati da Giuseppe Garibaldi(1807-1882), Vittorio Emanuele II occupa le Marche e l'Umbria papaline e restringe i domini di Pio IX ormai al solo Lazio. Autori della vittoria furono i generali Cialdini e Fanti alla guida di 35000 uomini. Anche qui l'annessione è ufficializzata da un plebiscito. Quando crolla anche Gaeta nel febbraio 1861, l'ultimo re delle Due Sicilie Francesco II si rifugia dal papa a Roma.

Pio IX inasprisce ora il suo reazionarismo con la bolla Quanta Cura del 8 dicembre 1864; giorno dell'Immacolata Concezione istituita dallo stesso Mastai Ferretti dieci anni prima. Il documento papale è una condanna verso i principi del laicismo, del liberalismo, del razionalismo, del naturalismo e del socialismo. La bolla è accompagnata dal Sillabo completante i principali errori della nostra epoca, in cui vi sono identificati 80 “mostruosi errori” del secolo XIX.

Nello stesso anno della bolla il Regno d'Italia governato dalla Destra Storica, in particolare con Minghetti, firma con Napoleone III la “Convenzione di Settembre” in cui si stabilisce: il trasferimento della capitale da Torino a Firenze; il rifiuto di invasione dello stato pontificio da parte dell'Italia; il ritiro delle truppe francesi da Roma. Tuttavia, non si vietava al popolo romano di insorgere e chiedere l'annessione. Ora il papa non ha più protezioni di truppe estere. Nell'aprile 1867 l'arrivo al governo di Rattazzi rinvigorisce l'anticlericalismo italiano di cui, in Parlamento, si fa portavoce Garibaldi. L'eroe dei due mondi è infatti intenzionato ad abbattere il potere temporale del papa. In ottobre si mobilita il Partito d'Azione mazziniano che invia Garibaldi in Toscana in attesa di invadere lo Stato Pontificio. Il 22 ottobre i muratori Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti fanno esplodere un barile di polvere sotto una caserma di zuavi, il corpo volontario istituito da Pio IX nel 1860. Il giorno dopo, Menotti, Garibaldi ed i fratelli Cairoli alla guida di settanta uomini varcano il confine dello Stato della Chiesa per raggiungere Villa Glori alla periferia di Roma. Allo stesso tempo, l'Eroe entra nel Lazio con 8000 volontari; subito l'imperatore francese si porta in aiuto del pontefice inviando 22000 truppe a Roma. A Villa Glori i garibaldini vengono brutalmente sconfitti dai soldati di Pio IX, perdono la vita Enrico e Giovanni Cairoli; è il 23 ottobre. Quattro giorni dopo Garibaldi vince a Monterotondo ma il 3 novembre è battuto duramente dai francesi a Mentana, in uno scontro impari.

L'8 dicembre 1869 si apre il Concilio Vaticano I; il Papa non consentì agli stati laici di avere rappresentanti in assemblea. Non vengono invitati i sovrani occidentali. Pio IX è consapevole della precarietà del Patrimonio di San Pietro e cerca allora di rafforzare il proprio potere spirituale, di ingigantire la propria influenza sulle coscienze dei fedeli. Per questo il 18 luglio 1870 viene approvato il dogma dell'infallibilità papale in quanto il pontefice parla '«'nella sua funzione di Pastore e Maestro di tutti i cristiani». I vescovi italiani diedero voto favorevole al provvedimento, in maniera unanime. Il concilio si conclude il 19 luglio dello stesso anno a causa dello scoppio della guerra franco-prussiana.

Il 2 settembre 1870 Napoleone III capitola dopo la sconfitta di Sedan e le truppe francesi abbandonano Roma definitivamente. Via libera dunque ai soldati italiani che, comandati dal generale Cadorna abbattono per sempre lo Stato della Chiesa penetrando nel Lazio senza incontrare resistenza. Il 20 settembre i bersaglieri entrano in Roma dopo aver fatto breccia a Porta Pia e sbaragliato una debole difesa pontificia. Il 2 ottobre con un plebiscito (41000 favorevoli e 46 contrari) Roma viene annessa all'Italia diventandone capitale un anno dopo.

I rapporti tra Chiesa e Regno d'Italia

Nel 1871 il capo del governo italiano Giovanni Lanza fece approvare in Parlamento la Legge delle Guarentigie. Questa consegna al Papa il palazzo del Vaticano, del Laterano e la villa di Castel Gandolfo, considerati tre luoghi estranei al territorio italiano. Inoltre fu garantita alla Chiesa piena libertà d'azione su tutto il territorio nazionale e anche una somma per il mantenimento della corte papale. Pio IX rifiutò il provvedimento e si rinchiuse volontariamente nel Vaticano. Avendo perso il proprio patrimonio temporale, ora la Chiesa cerca di basare il proprio potere sul popolo italiano cercando di influenzarlo in maniera indiretta. Già nel XVI secolo il cardinale Bellarmino, artefice della condanna a morte di Bruno e del processo a Galilei, ideò la formula del “potere indiretto” sui governi civili. Sicuramente l'approvazione del dogma dell'infallibilità papale ha contribuito al disegno vaticano di assoggettare il popolo italiano. Il dogma dunque ha avuto la funzione di pareggiare la gravissima perdita.

Nel 1874 la bolla Non Expedit vieta ai cattolici di prender parte alle elezioni politiche sia come eletti che come elettori. L'intento è chiaro: la Chiesa non riconosce lo stato italiano, lo vede come un proprio concorrente sul potere in Italia. Tale mossa ebbe il demerito di restringere ulteriormente la già irrisoria cifra degli aventi diritto al voto e di allontanare dalla politica molti esponenti borghesi proprio dopo i provvedimenti anticlericali del nuovo governo Depretis (insegnamento religioso facoltativo nelle scuole elementari; esclusione del clero dalle commissioni scolastiche; controllo diretto dello Stato sulle opere pie).

Nel 1878 Pio IX muore e gli succede Leone XIII che sarà soprannominato il "papa degli operai". Il 12 luglio 1881 Depretis autorizza la cerimonia dei funerali di Mastai Ferretti. Il corteo funebre doveva trasportare la salma del pontefice dal Vaticano alla Basilica di San Lorenzo al Verano in cui Pio IX avrebbe riposato in eterno. Ma in piazza Castel Sant'Angelo irruppe un gruppo di anticlericali che ha tentato di gettare nel Tevere il cadavere dell'ultimo papa re. Segno di una “questione” ancora irrisolta e sentita da molti cittadini.

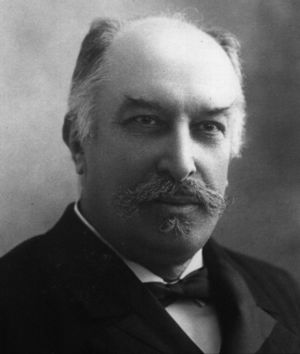

Una politica anticlericale fu seguita anche dal successore di Depretis, Francesco Crispi, che abolì il termine “religione di Stato”. Inoltre, furono previste sanzioni contro i preti predicatori dell'astensionismo; le istituzioni di beneficenza passarono sotto il controllo dei prefetti del Regno; fu eretta una statua in onore di Giordano Bruno in Campo dei Fiori a Roma. Leone XIII rifiuta ogni apertura alla partecipazione politica dei cattolici italiani, mantenendosi sulla linea dell'oscurantismo fin dal suo ingresso al trono di Pietro. Il nuovo papa fa il suo esordio nel 1878 con l'enciclica Quod apostolica numeris in cui condanna il nichilismo e le idee marxiste in nome dell'uguaglianza cristiana. Sempre nello stesso anno il papa con l'enciclica Inscrutabili ribadisce la condanna ecclesiastica alla spoliazione del patrimonio pontificio. Successivamente pare aprirsi al tema delle libertà , rivendicandone l'importanza con le encicliche Immortale Dei (1885) e Libertas (1888). Poi nel 1891, preoccupato dall'ascesa del marxismo e del movimento socialista, il pontefice elaborò l'enciclica che lo rese celebre: la Rerum Novarum. Tale documento si pone come obiettivo l'elaborazione di una dottrina sociale cattolica. Tuttavia, si può dire che sia stato il primo tentativo d'ingerenza politica nell'Italia unita. Infatti, pretende di cercare una soluzione politica ai problemi sociali e certo questo compito non compete alla Chiesa.

La Rerum Novarum fonda la dottrina sociale cattolica su Dio, colui che ha posto la terra a disposizione di tutta l'umanità , in alternativa al liberalismo borghese ed al socialismo marxista. Dichiara la necessità della proprietà privata e ne esorta l'uso per finalità sociali; invita lo Stato a conseguire la giustizia sociale attraverso la collaborazione delle classi; afferma la necessità di un salario giusto che sappia mantenere la vita e non sia frutto delle contrattazioni del libero mercato; esorta lo Stato all'intervento in economia per il bene comune.

Il successore di Leone XIII fu Pio X, il quale prima confermò l'avversione verso il progetto di portare i cattolici nella politica italiana (Lega Democratica Nazionale di Romolo Murri) poi divenne il liberalizzatore del voto cattolico. Pio X fece l'enciclica Pascendi dominici gregis (1907) contro i fautori della modernizzazione del clero. Non a caso il suo motto da pontefice è Restaurare tutto in Cristo. Tuttavia, Pio X prende in considerazione la partecipazione politica dei cattolici, purché questa sia strettamente controllata dall'alto. La Chiesa è un'organizzazione gerarchica, una monarchia, e un partito politico cattolico non può essere concepito se non come espressione della volontà del pontefice, come rappresentante della Chiesa. Per questo, nel 1909, fu scomunicato Romolo Murri che giunse a teorizzare il principio di laicità dello Stato.

L'ascesa al governo di Giovanni Giolitti porta al riavvicinamento tra politica e Chiesa; a provocarlo è stato il pericolo socialista temuto sia dai liberali sia dai clericali. Nel 1904 Giolitti governa da un anno e sono indette nuove elezioni; poco prima vi era stato uno sciopero generale in seguito all'uccisione di tre operai incrocianti le braccia a Buggerru. Tale atto mise timore ai due potenti e tramite un certo Suardi, messo di Giolitti, si stabilì un accordo: alle prossime elezioni i cattolici erano liberi di votare per i candidati liberali facendo così fronte contro i candidati socialisti. Tre clericali entrano alla Camera. Cinque anni dopo, nuove elezioni con sempre Giolitti al timone del paese. Stavolta entrano alla Camera sedici candidati clericali. Nel 1912 Giolitti fece approvare il suffragio universale maschile; ciò aumentava i rischi di un'ascesa del Partito Socialista. Perciò il “ministro della malavita” [14] dovette industriarsi per non perdere le prossime elezioni. Nel 1913 si fece il “Patto Gentiloni”; il conte Gentiloni, presidente dell'Unione Elettorale Cattolica, diede a Giolitti il sostegno dei voti cattolici in cambio di leggi ispirate ai principi cristiani. Così i clericali alla Camera divennero trentacinque, in mezzo ai tanti liberali trionfanti grazie al sostegno cattolico. Nel 1919 si compie un ulteriore passo avanti: nasce il Partito Popolare di don Luigi Sturzo con il beneplacito di Benedetto XV. È la fine ufficiale del “Non Expedit”.

Chiesa e fascismo

| Vedi Chiesa e Fascismo. |

Nel 1922 il fascismo sale al potere con il suo capo Mussolini che completerà l'opera di riconciliazione tra Italia e Chiesa. Nonostante il fascismo sia nato come movimento anticlericale, il Duce volle il Concordato per ottenere consensi in un popolo italiano ancora legato alla religione cattolica. L'accordo della Conciliazione (Patti Lateranensi) venne firmato l'11 febbraio 1929 tra Mussolini ed il cardinale Gasparri. Tale provvedimento stabilì: il ruolo del cattolicesimo come religione di Stato e materia obbligatoria nelle scuole; una indennità di un miliardo e settecentocinquanta milioni; esenzioni fiscali ai beni e investimenti della Santa Sede; istituzione della Città del Vaticano; l'equiparazione tra reato di vilipendio al re e reato di vilipendio al Papa. Inoltre, la Chiesa riconobbe il Regno d'Italia. [15]

Da Giolitti in poi tutti hanno capito che per mantenere il potere in Italia è necessario avere la Chiesa dalla propria parte. La Chiesa viceversa ha imparato a vedere nello stato italiano un benefattore, un'entità che al momento del bisogno interviene a salvarlo. Accadrà lo stesso nel 1984. La politica cerca l'alleanza con la Chiesa per ottenere consensi; per questo interviene a sostegno del clero per aiutarlo a sopravvivere malgrado la fine del suo potere temporale e la crisi delle sue finanze. Inoltre, l'introduzione del reato di vilipendio al papa e alla religione vuole giustificare l'esistenza di uno stato alternativo.

I rapporti tra Chiesa e Regime non furono tuttavia sempre rosei. Mussolini rivendica il primato del fascismo nell'ambito dell'educazione delle masse e nel 1931 scioglie l'Azione Cattolica in quanto organizzaizone non fascista. Il papa Pio XI rispose con l'ecniclica Non Abbiamo Bisogno (29 giugno 1931), scritta in difesa dell'Azione Cattolica italiana e dove il fascismo viene definito: « una vera e propria statolatria pagana, non meno in contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali della Chiesa ». Nel 1938 Pio XI si mostrò critico verso le leggi razziali. Il suo successore, Pio XII, fu ben accolto da Mussolini [16]; il papa sembrò ricambiargli il sostegno togliendo dall'Indice i libri di Charles Maurras, animatore di Action Française, un gruppo politico di estrema destra, antisemita e anticomunista, che aveva molti simpatizzanti e seguaci cattolici. Pio XII resta uno dei papi più ambigui della storia, in particolare destano vivaci dibattiti i suoi atteggiamenti verso il fascismo, la guerra e l'antisemitismo (formalmente condannati ma nella realtà non sempre si comportò coerentemente con le dichiarazioni ufficiali.[17]).

I rapporti tra Chiesa e Repubblica italiana

Durante la Repubblica italiana si è consolidata l'ingerenza della Chiesa in politica attraverso l'egemonia esercitata dal partito cattolico della Democrazia Cristiana. Fatta eccezione per De Gasperi [18], i governanti democristiani dimostrarono ben poca indipendenza nei confronti del Vaticano. Tuttavia, rispetto al passato c'è un elemento diverso. Prima i potenti si avvicinavano alla Chiesa con l'obiettivo puramente pragmatico: il mantenimento del potere. Ora esiste una convinzione ideologica; la DC è un partito cattolico, presente negli ambienti parrocchiali cittadini e dunque unisce la volontà di tenere in pugno l'Italia con la sincera fede nella Chiesa.

Nel 1946 la Democrazia Cristiana si schiera a maggioranza a favore della repubblica mentre Pio XII mantiene una posizione neutrale. Dopo il referendum che sancì la fine della monarchia iniziarono i lavori dell'Assemblea Costituente. Qui un compromesso tra la Democrazia Cristiana e Partito Comunista rese possibile il mantenimento dei Patti Lateranensi con l'articolo 7 della Costituzione repubblicana: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

Nelle elezioni del 1948 la Chiesa si schiera apertamente contro il Fronte Popolare e dunque in favore del passaggio del nostro paese sotto la Nato con la DC. Pio XII afferma che la scelta deve essere “con Cristo o contro Cristo”. Il vescovo di Milano, Schuster, e quello di Genova, Siri, incitano i fedeli a votare per le liste ed i candidati che diano sufficiente garanzia di rispettare i diritti di Dio e della Chiesa. Inoltre, votare per il PCI o anche l'astenersi era ritenuto peccato mortale. Il sostegno clericale alla DC funziona ed alle elezioni del 18 aprile il partito di De Gasperi prese il 48,5% dei suffragi contro il 31% dello schieramento di Nenni e Togliatti.

Nel 1952 il papa fa sentire la sua voce a De Gasperi convinto di dover intervenire contro una possibile ascesa del comunismo ateo. Ora ci sono le elezioni per la città di Roma e la Chiesa vuole un'alleanza tra la DC ed il MSI contro il partito comunista. A parlare con il capo del governo venne inviato il padre gesuita Lombardi il quale affermò che, per Pio XII, sarebbe stato preferibile vedere i cosacchi a San Pietro piuttosto che una vittoria della falce e martello in Campidoglio. Ma De Gasperi non si fece influenzare, sarà probabilmente l'ultimo capo del governo repubblicano a saper tenere distinta la fede cattolica sincera dal ruolo di uomo di Stato ergo uomo di tutti cittadini di qualsiasi fede religiosa, come da Costituzione.

La morte del politico trentino aprì nuovi scenari per il governo della repubblica. Nel 1956, a causa del sostegno del PCI all'invasione sovietica dell'Ungheria, si ruppe l'alleanza popolare tra socialisti e comunisti. Ciò indusse i dirigenti democristiani a pensare un governo al fianco del PSI, una maggioranza di centrosinistra. Ma il partito di Nenni è pur sempre quello del "fronte di Garibaldi" nel '48, che pure continua a mantenere il “diabolico” simbolo della falce e martello. Per questo i democristiani hanno bisogno del parere favorevole della Chiesa. E questo arriva.

Nel 1957 si tenne a Venezia il XXXII° congresso del Partito Socialista Italiano. Il patriarca di Venezia e futuro papa, Angelo Roncalli, invia un messaggio ai congressisti in cui riconosce ai socialisti «buone volontà sincere, intenzioni rette e generose». In latenza il messaggio è un altro: il centrosinistra si può fare. E si farà . Proprio un anno dopo, il 1958, Fanfani presiede il primo governo di centrosinistra, con i socialdemocratici e lì appoggio esterno dei socialisti, i quali nel 1963 entreranno nel governo Moro con Nenni vicepresidente.

Giovanni XXIII muore dopo soli cinque anni di pontificato (1958-1963); di questo bisogna evidenziare la sua ultima enciclica Pacem in Terris in cui la Chiesa sposa la teoria politica mondialista. Al fine di realizzare la pace in tutto il mondo il “papa buono” auspica la creazione di un'autorità politica universale: «Ai nostri giorni il bene comune universale pone dei problemi, di portata mondiale, che possono essere risolti solo da un'autorità pubblica, il cui potere, la cui struttura e le cui capacità d'azione assumono, a loro volta, dimensioni mondiali e che possa esplicare la propria azione sulla terra intera. Lo stesso ordine morale richiede la costituzione di un'autorità pubblica che abbia competenza universale». [19]

Con il '68 ed il progressivo aumento dell'industrializzazione e dei modi di vivere della società , il ruolo della Chiesa sembrerebbe più ridimensionato rispetto alle coscienze. In parlamento passano provvedimenti come il divorzio e l'aborto al fine di offrire delle leggi in supporto alla reale situazione delle coppie moderne e della donna. I soli partiti ad opporsi furono la Democrazia Cristiana ed il Movimento Sociale Italiano, spalleggiati dalla propaganda clericale. Ma i referendum sanciscono un risultato incontrovertibile: la Chiesa ha perso. Nel 1974 il 59% dei votanti decide di non abrogare la legge sul divorzio. Nel 1981 il popolo, con il 68% dei suffragi, decide di legalizzare l'aborto. La Chiesa appare spiazzata dopo che il popolo italiano le ha voltato la faccia.

Dopo gli scandali legati alla banca d'affari del Vaticano, denominata ipocritamente Istituto per le Opere di Religione (Ior)[20], nel 1990, su elaborazione di Giulio Tremonti, entra in vigore l'Otto per Mille, ovvero un meccanismo che prevede il prelievo dell'8x1000 del gettito Irpef e la sua destinazione ad una comunità religiosa o allo Stato (in realtà come si può leggere nel capitolo seguente, il sistema è tale che anche non donando soldi alla Chiesa una parte venga ad essa comunque destinata). Sempre nel 1990, a capo della Comunità Episcopale Italiana viene collocato il cardinal Camillo Ruini il quale fino al 2007 si intrometterà continuamente nella vita politica italiana.

Dopo le vicende di "Mani Pulite" [21], in Italia si costituiscono due grosse coalizioni politiche, una di centro-destra e una di centro-sinistra. La Chiesa, appoggia spudoratamente la coalizione di centro-destra, guidata da Silvio Berlusconi, anche se il centro-sinistra non è ugualmente ostile ai clericali. Il 14 novembre 2002, Giovanni Paolo II, entrò in Parlamento e tenne un discorso ai deputati italiani. Karol Wojtyła fu un papa oscurantista, violentemente critico nei confronti dell'omosessualità [22], del divorzio, dei sacerdoti che abbracciarono la Teologia della liberazione. Durante il suo pontificato la Chiesa impedì in tutti i modi la propagandazione del preservativo in Africa come metodo di contrasto dell'aids; inoltre, durante la sua visita in Cile (1987), egli strinse amichevolmente la mano al dittatore Pinochet senza dire una parola sulle vittime della dittatura cilena.

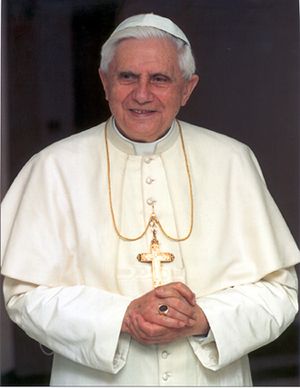

Nel 2008 la Chiesa diede prova di poter far crollare i governi poco graditi. Ad inizio anno al governo vi è la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi, un uomo cattolico ma sgradito ai vescovi per via dei suoi rapporti con la sinistra che a parole si mostra favorevole a provvedimenti in favore delle coppie di fatto o porta in parlamento addirittura un transessuale (Vladimir Luxuria). A gennaio, fra mille polemiche, papa Benedetto XVI (successore a Giovanni Paolo II nel 2005) era atteso all'università La Sapienza di Roma per inaugurare l'anno accademico su invito del rettore. Un gruppo di trecento studenti minaccia disordini contro il pontefice; allora il ministro dell'interno Giuliano Amato stanziò subito, a protezione del papa, ben duemila persone tra carabinieri e poliziotti. Tuttavia, inspiegabilmente dopo un così eccessivo uso delle forze dell'ordine, Ratzinger decise di non recarsi più per ragioni di sicurezza. Capitò solo due volte che un pontefice (sempre Giovanni Paolo II) abbia rifiutato una visita per gli stessi motivi; ma si trattava di andare a Beirut o a Sarajevo durante delle guerre civili!