Movimento comunalista: differenze tra le versioni

K2 (discussione | contributi) m (Sostituzione testo - "[à][\s][,]" con "à,") |

K2 (discussione | contributi) m (Sostituzione testo - "[à][\s][;]" con "à;") |

||

| Riga 50: | Riga 50: | ||

===Arti e mestieri=== | ===Arti e mestieri=== | ||

«Le arti e i mestieri avevano raggiunto in molte attività un grado di perfezione che oggi non possiamo vantarci di aver superato se diamo maggior valore all'abilità inventiva dell'operaio e alla perfezione del suo lavoro che non alla rapidità di esecuzione. Le navi delle città libere solcavano i mari europei in tutte le direzioni, e sarebbe bastato solo uno sforzo ulteriore per varcare gli oceani. Su vasti spazi di territorio il benessere aveva sostituito la miseria, e il sapere si era sviluppato e diffuso. Si andavano elaborando i metodi scientifici e ponendo le basi della fisica, si stava preparando il cammino per tutte le invenzioni meccaniche delle quali il nostro secolo è così orgoglioso. Tali furono i magici cambiamenti compiuti in Europa in meno di quattrocento anni. [...] Non è unicamente l'Italia, questa patria delle arti, ma tutta l'Europa ad essere ricoperta da tali monumenti. Il fatto stesso che tra tutte le arti sia proprio l'architettura – arte sociale per eccellenza – a toccare il suo più alto sviluppo è significativo. Per arrivare al grado di perfezione che ha raggiunto, quest'arte non poteva che essere il prodotto d'una vita eminentemente sociale. [...] Le arti del nostro tempo non sono, per la maggior parte, che una continuazione di quelle sviluppatesi in quest'epoca [...] Un monumento del Medio evo non era uno sforzo temporaneo, dove migliaia di schiavi eseguivano la parte loro assegnata dall'immaginazione di un solo uomo: tutta la città vi contribuiva. L'alto campanile svettava su una costruzione che aveva in sé della grandezza, in cui si sentiva palpitare la vita della città ; non era una costruzione assurda come la torre in ferro alta 300 metri di Parigi o come quella fabbrica in pietra fatta per nascondere la bruttezza d'una armatura di ferro, come la Tower Bridge a Londra. Come l'Acropoli di Atene, la cattedrale di una città del Medio evo era innalzata con l'intenzione di glorificare la grandezza della città vittoriosa, di simboleggiare l'unione delle sue arti e dei suoi mestieri, di esprimere la fierezza di ogni cittadino per una città che era la sua propria creazione.» | «Le arti e i mestieri avevano raggiunto in molte attività un grado di perfezione che oggi non possiamo vantarci di aver superato se diamo maggior valore all'abilità inventiva dell'operaio e alla perfezione del suo lavoro che non alla rapidità di esecuzione. Le navi delle città libere solcavano i mari europei in tutte le direzioni, e sarebbe bastato solo uno sforzo ulteriore per varcare gli oceani. Su vasti spazi di territorio il benessere aveva sostituito la miseria, e il sapere si era sviluppato e diffuso. Si andavano elaborando i metodi scientifici e ponendo le basi della fisica, si stava preparando il cammino per tutte le invenzioni meccaniche delle quali il nostro secolo è così orgoglioso. Tali furono i magici cambiamenti compiuti in Europa in meno di quattrocento anni. [...] Non è unicamente l'Italia, questa patria delle arti, ma tutta l'Europa ad essere ricoperta da tali monumenti. Il fatto stesso che tra tutte le arti sia proprio l'architettura – arte sociale per eccellenza – a toccare il suo più alto sviluppo è significativo. Per arrivare al grado di perfezione che ha raggiunto, quest'arte non poteva che essere il prodotto d'una vita eminentemente sociale. [...] Le arti del nostro tempo non sono, per la maggior parte, che una continuazione di quelle sviluppatesi in quest'epoca [...] Un monumento del Medio evo non era uno sforzo temporaneo, dove migliaia di schiavi eseguivano la parte loro assegnata dall'immaginazione di un solo uomo: tutta la città vi contribuiva. L'alto campanile svettava su una costruzione che aveva in sé della grandezza, in cui si sentiva palpitare la vita della città; non era una costruzione assurda come la torre in ferro alta 300 metri di Parigi o come quella fabbrica in pietra fatta per nascondere la bruttezza d'una armatura di ferro, come la Tower Bridge a Londra. Come l'Acropoli di Atene, la cattedrale di una città del Medio evo era innalzata con l'intenzione di glorificare la grandezza della città vittoriosa, di simboleggiare l'unione delle sue arti e dei suoi mestieri, di esprimere la fierezza di ogni cittadino per una città che era la sua propria creazione.» | ||

===Fine del movimento comunalista === | ===Fine del movimento comunalista === | ||

«Le città del Medio evo hanno reso un immenso servizio alla civiltà europea: le hanno impedito di avviarsi verso le teocrazie e gli Stati dispotici dell'antichità ; le hanno dato la diversità, la fiducia in se stessa, lo spirito d'iniziativa e le immense energie intellettuali e materiali che possiede ancor oggi e che sono la miglior garanzia della sua capacità di'' ''resistere ad una nuova invasione che venga da Oriente. Ma perché dunque questi centri di civiltà, che avevano tentato di rispondere a bisogni così profondi della natura umana e che erano così pieni di vita, non sopravvissero più a lungo? [...] Verso la fine del XV secolo, vennero costituiti alcuni potenti Stati che si rifacevano al vecchio modello romano. In ogni regione, qualche signore feudale, più abile, più avido di ricchezze e spesso meno scrupoloso dei suoi vicini, era riuscito ad assicurarsi più ricchi possedimenti personali, un più alto numero di contadini per le sue terre e di cavalieri per il suo seguito, un più consistente tesoro nei suoi scrigni. Aveva scelto come sua residenza un gruppo di villaggi ben situati, dove non si era ancora sviluppata la libera vita municipale – Parigi, Madrid o Mosca – e con il lavoro dei suoi servi ne aveva fatto delle città regie fortificate. Là attirava compagni d'arme, cui concedeva villaggi con liberalità, e mercanti, cui offriva la sua protezione per il commercio. Si andava così formando il germe d'un futuro Stato, che gradatamente avrebbe'' ''cominciato ad assorbire altri centri simili. Trovavano ripugnante la forma stessa della comunità rurale, che i loro codici ignoravano, e i princìpi federativi, che consideravano un'eredità dei "barbari"; viceversa, appoggiavano un cesarismo, sostenuto dalla menzogna del consenso popolare e dalla forza delle armi, e lavoravano alacremente per quelli che'' ''promettevano di attuarlo. [...] La Chiesa consacrò questi primi dominatori, li incoronò come rappresentanti di Dio sulla Terra, e mise al loro servizio la scienza e lo spirito politico dei suoi ministri, le sue benedizioni e le sue maledizioni, le sue ricchezze [...] le invasioni dei Mongoli e dei Turchi, le guerre sante contro i Mori di Spagna, le terribili guerre che ben | «Le città del Medio evo hanno reso un immenso servizio alla civiltà europea: le hanno impedito di avviarsi verso le teocrazie e gli Stati dispotici dell'antichità; le hanno dato la diversità, la fiducia in se stessa, lo spirito d'iniziativa e le immense energie intellettuali e materiali che possiede ancor oggi e che sono la miglior garanzia della sua capacità di'' ''resistere ad una nuova invasione che venga da Oriente. Ma perché dunque questi centri di civiltà, che avevano tentato di rispondere a bisogni così profondi della natura umana e che erano così pieni di vita, non sopravvissero più a lungo? [...] Verso la fine del XV secolo, vennero costituiti alcuni potenti Stati che si rifacevano al vecchio modello romano. In ogni regione, qualche signore feudale, più abile, più avido di ricchezze e spesso meno scrupoloso dei suoi vicini, era riuscito ad assicurarsi più ricchi possedimenti personali, un più alto numero di contadini per le sue terre e di cavalieri per il suo seguito, un più consistente tesoro nei suoi scrigni. Aveva scelto come sua residenza un gruppo di villaggi ben situati, dove non si era ancora sviluppata la libera vita municipale – Parigi, Madrid o Mosca – e con il lavoro dei suoi servi ne aveva fatto delle città regie fortificate. Là attirava compagni d'arme, cui concedeva villaggi con liberalità, e mercanti, cui offriva la sua protezione per il commercio. Si andava così formando il germe d'un futuro Stato, che gradatamente avrebbe'' ''cominciato ad assorbire altri centri simili. Trovavano ripugnante la forma stessa della comunità rurale, che i loro codici ignoravano, e i princìpi federativi, che consideravano un'eredità dei "barbari"; viceversa, appoggiavano un cesarismo, sostenuto dalla menzogna del consenso popolare e dalla forza delle armi, e lavoravano alacremente per quelli che'' ''promettevano di attuarlo. [...] La Chiesa consacrò questi primi dominatori, li incoronò come rappresentanti di Dio sulla Terra, e mise al loro servizio la scienza e lo spirito politico dei suoi ministri, le sue benedizioni e le sue maledizioni, le sue ricchezze [...] le invasioni dei Mongoli e dei Turchi, le guerre sante contro i Mori di Spagna, le terribili guerre che ben | ||

presto scoppiarono tra i centri della nascente sovranità – tra Ile de France e Borgogna, Scozia e Inghilterra, Inghilterra e Francia, Lituania e Polonia, Mosca e Tver, ecc. – contribuirono tutte allo stesso risultato: vennero costituiti potenti Stati [...] Il peggio fu che queste autocrazie in ascesa trovarono appoggi grazie alle divisioni che si erano formate in seno alle città stesse [...] La città fu così divisa: da una parte i "borghesi" o "il Comune", e dall'altra «gli abitanti». Il commercio, che era dapprima comunale, diventò il privilegio di alcune famiglie di mercanti e di artigiani; non vi era ormai che un passo da fare perché divenisse un privilegio individuale o di un gruppo di oppressori, e questo inevitabile passo fu fatto [...]. Ogni città aveva ora i suoi Colonna e i suoi Orsini, i suoi Overstolze e i suoi Wise. Grazie alle cospicue rendite delle terre che avevano conservate, si circondarono di numerosi clienti, feudalizzando i costumi e le abitudini della città stessa. E quando i dissensi cominciarono a farsi sentire tra gli artigiani, offrirono le loro spade e le loro compagnie d'armi per risolvere le liti invece di lasciare che i dissensi trovassero soluzioni più pacifiche, come tradizionalmente accadeva nei tempi passati. [...] Gli studiosi di diritto romano e i prelati della Chiesa, strettamente alleati dall'epoca di Innocenzo III, riuscirono a neutralizzare l'idea-che aveva presieduto alla fondazione della città . Durante due-trecento anni predicarono dall'alto del pulpito, insegnarono nelle Università, pronunciarono dal banco del tribunale, che occorreva cercare la salvezza in uno Stato fortemente centralizzato, posto sotto un'autorità semi-divina. [...] Ben presto nessuna autorità fu trovata eccessiva, nessuna esecuzione a fuoco lento parve troppo crudele se compiuta "per la sicurezza pubblica". E con questa nuova attitudine di spirito, e questa nuova fede nella potenza di un uomo, il vecchio principio federalista svanì e il genio creatore delle masse si estinse. L'idea romana trionfava e, in queste circostanze, lo Stato accentrato trovò nelle città una facile preda [...] Per aver avuto troppa fiducia nel governo, i cittadini hanno cessato d'aver fiducia in se stessi, sono incapaci di trovare nuove vie. Allo Stato non resta che farsi avanti e schiacciare le ultime libertà . [...] Il flusso scorre ancora oggi alla ricerca di una nuova manifestazione, che non sarà più lo Stato, né la città del Medio evo, né la comunità rurale dei barbari, né il clan dei selvaggi, ma che parteciperà di tutte queste forme, pur superandole grazie a una concezione più ampia e profondamente umana.» | presto scoppiarono tra i centri della nascente sovranità – tra Ile de France e Borgogna, Scozia e Inghilterra, Inghilterra e Francia, Lituania e Polonia, Mosca e Tver, ecc. – contribuirono tutte allo stesso risultato: vennero costituiti potenti Stati [...] Il peggio fu che queste autocrazie in ascesa trovarono appoggi grazie alle divisioni che si erano formate in seno alle città stesse [...] La città fu così divisa: da una parte i "borghesi" o "il Comune", e dall'altra «gli abitanti». Il commercio, che era dapprima comunale, diventò il privilegio di alcune famiglie di mercanti e di artigiani; non vi era ormai che un passo da fare perché divenisse un privilegio individuale o di un gruppo di oppressori, e questo inevitabile passo fu fatto [...]. Ogni città aveva ora i suoi Colonna e i suoi Orsini, i suoi Overstolze e i suoi Wise. Grazie alle cospicue rendite delle terre che avevano conservate, si circondarono di numerosi clienti, feudalizzando i costumi e le abitudini della città stessa. E quando i dissensi cominciarono a farsi sentire tra gli artigiani, offrirono le loro spade e le loro compagnie d'armi per risolvere le liti invece di lasciare che i dissensi trovassero soluzioni più pacifiche, come tradizionalmente accadeva nei tempi passati. [...] Gli studiosi di diritto romano e i prelati della Chiesa, strettamente alleati dall'epoca di Innocenzo III, riuscirono a neutralizzare l'idea-che aveva presieduto alla fondazione della città . Durante due-trecento anni predicarono dall'alto del pulpito, insegnarono nelle Università, pronunciarono dal banco del tribunale, che occorreva cercare la salvezza in uno Stato fortemente centralizzato, posto sotto un'autorità semi-divina. [...] Ben presto nessuna autorità fu trovata eccessiva, nessuna esecuzione a fuoco lento parve troppo crudele se compiuta "per la sicurezza pubblica". E con questa nuova attitudine di spirito, e questa nuova fede nella potenza di un uomo, il vecchio principio federalista svanì e il genio creatore delle masse si estinse. L'idea romana trionfava e, in queste circostanze, lo Stato accentrato trovò nelle città una facile preda [...] Per aver avuto troppa fiducia nel governo, i cittadini hanno cessato d'aver fiducia in se stessi, sono incapaci di trovare nuove vie. Allo Stato non resta che farsi avanti e schiacciare le ultime libertà . [...] Il flusso scorre ancora oggi alla ricerca di una nuova manifestazione, che non sarà più lo Stato, né la città del Medio evo, né la comunità rurale dei barbari, né il clan dei selvaggi, ma che parteciperà di tutte queste forme, pur superandole grazie a una concezione più ampia e profondamente umana.» | ||

Versione delle 17:13, 2 set 2019

Il movimento comunalista si sviluppa tra l'ultimo ventennio dell'XI secolo e il primo del XII, nel momento in cui si intensificarono gli scambi commerciali tra il mondo romano e quello germanico da una parte e quello bizantino e musulmano dall'altro. L'Italia si venne a trovare al centro di questi scambi, divenendo luogo di nascita e poi di diffusione del movimento che portò alla costituzione dei liberi Comuni.

Nascita dei comuni

Il movimento comunalista fu l'affermazione dell'individuo entro una società, come quella medioevale, organizzata in una fitta rete di libere associazioni (chiamate anche "fratellanze, corporazioni o gilde") tra loro federate. Il comune nacque nelle città e si diffuse nelle campagne, negando, in entrambi i casi, lo spirito autoritario e accentratore dell'Impero Romano.

Le sue origini risalgono al momento in cui alcuni cittadini cominciarono a “fare da sé”, associandosi ed esercitando pressioni, talvolta anche violente, sulle autorità locali e giurando di sostenersi vicendevolmente. I termini “congiura”, “cospirazione” e “Comune”, comparvero fin dalla fine del X secolo, a rappresentare queste associazioni di cittadini che, seppur limitatamente, intendevano autogestirsi.

Le pretese autonomiste dei comuni furono osteggiate dai sovrani dell'epoca che talvolta concedevano volontariamente ampie libertà , nella speranza di limitarne le ambizioni autogestionarie. A volte invece i sovrani cercarono di fermare con la forza lo sviluppo del movimento: in Alta Italia i comuni dovettero fronteggiare, e sconfiggere (battaglia di Legnano del 1176), le truppe imperiali di Federico I Barbarossa che intendevano ”rimettere in riga” i comuni ribelli.

A volte il Comune procedette all'affrancamento dei servi della gleba, versando indennità per il loro riscatto. In questo modo i rustici liberati andarono a costituire nuove località dai nomi altisonanti, ma eloquenti: Villanova, Villafranca, Borgofranco, Castelfranco ecc. Spesso, i contadini si ripresero con la forza le terre dai latifondisti, cacciarono i preti, i giudici e le autorità che limitavano le loro libertà . I comuni pian piano imposero il proprio ambito territoriale sia con spedizioni armate che con quelle pacifiche, ma sempre a danno dei grandi feudatari del contado che spesso dovettero accettare la “legge” del Comune: si realizzò la trasformazione in senso contrattuale dei vecchi rapporti feudali, nonché il passaggio di una gran parte della proprietà fondiaria nelle mani dei cittadini.

Associazioni e federalismo

Nelle cittadine medioevali si svilupparono forme d'autogestione collettiva e la tendenza a ricostruire la società dal basso, in netta antitesi alla strutturazione gerarchica dei vecchi imperi. L'associazione, chiamata anche "fratellanza o corporazione o gilda", fu il cardine attorno al quale ruotava la vita politico-sociale della città medioevale. Ci si associava, legandosi con un patto giurato detto Coniuratio, per scopi religiosi, per difesa, per lavoro, tra artisti ecc... Era lo stesso vescovo a legittimare l'associazione privata e a farla entrare nell'ordinamento cittadino in maniera quasi “illegale” e comunque all'ombra dell'ordinamento vescovile.

Inizialmente quindi il comune non fu una cosa sola con la città, rappresentandone solo un frammento (quello che aveva firmato il patto associativo). Il Comune vero e proprio, trasformato da associazione privata in associazione pubblica, si realizzò con l'estensione del patto di fedeltà (coniuratio) a tutti gli abitanti della città (nell'Alta Italia accadde alla fine dell'XI secolo), affermandosi talvolta in violento contrasto con l'autorità dell'epoca (vescovo-conte o feudatario laico) e, altre volte, in sintonia con quelle stesse autorità .

All'interno delle mura cittadine le fratellanze non furono strutture a se stanti, isolate e tese esclusivamente a difendere gli interessi di parte, al contrario spesso si federavano, sostenendosi vicendevolmente. Il principio federalista permise lo sviluppo di strette relazioni di mutuo appoggio tra i cittadini, tra le fratellanze e anche tra i comuni. Quest'ultimo aspetto è sempre sembrato interessar poco alla storiografia ufficiale, maggiormente interessata a descrivere le rivalità esistenti tra le città che spesso sfociavano in veri e propri scontri armati. In realtà i comuni tendevano ad associarsi tra loro, prevalentemente per scopi difensivi, entro federazioni chiamate Leghe: la Lega Lombarda era formata da città dell'Alta Italia; c'era anche la Lega Toscana, quella Renana, oltre a varie Leghe in Boemia e Serbia; la Lega Anseatica raggruppava i Comuni scandinavi, tedeschi, polacchi e russi.

Comune consolare e comune podestarile

In una prima fase, tra la fine del XI e la prima metà del XII secolo, il comune si organizzò in una forma definita consolare. I suoi organismi politici furono: un consiglio, ovvero l'assemblea dei cittadini, che eleggeva i magistrati; i consoli (formati dai cittadini maggiormente influenti, ma dovettero farne parte anche elementi popolari giacché tra gli stessi consoli si trovano nomi di semplici artigiani) da 2 a 20, con incarico annuale, che esercitavano funzioni di governo e quelle tipiche di ogni Stato sovrano:fare leggi, amministrare la giustizia, imporre tasse, battere moneta, arruolare cittadini ecc.. Gli imperatori spesso concedevano autonomie nella speranza di limitare le pretese comunali, tuttavia essi riuscivano ad ottenere molto di più strappando le libertà con la forza popolare.

La seconda fase, che gli storici chiamano Comune podestarile, si caratterizzò per la presenza del podestà : un'autorità straniera la cui funzione era quella di reggere il governo del comune, rispondendo severamente del proprio operato al Consiglio. Si ricorse al podestà come ad un arbitro imparziale, superiore alle fazioni nobiliari, che spesso si contendevano i privilegi, e libero di amministrare e giudicare senza alcun preconcetto. Alcuni podestà ebbero l'onore di vedere il proprio ritratto dipinto a spese del Comune, adornare l'aula municipale. Altri, a torto o a ragione, furono multati, incarcerati o costretti a fuggire.

La fine del movimento comunalista

Lentamente cominciarono ad emergere ceti privilegiati, spesso in conflitto tra loro, che mal sopportavano i principi associativi e federativi dei Comuni. Queste nuove classi privilegiate iniziarono ad ottenere l'appoggio del clero e anche di molti proletari che venivano adeguatamente ricompensati per la loro fedeltà verso i nuovi padroni. Si andò in questo modo a delineare l'embrione di uno Stato nascente che non poteva tollerare un altro «Stato nello Stato», quali erano i liberi comuni, ritenendosi l'unica autorità , oltre alla Chiesa, ad avere il diritto di servire da unione tra gli individui.

Lo Stato nascente mediante assalti, saccheggi e devastazioni varie trasformò le città, oltre alle loro associazioni e federazioni, da luoghi prosperi e ricchi d'opere d'arte, di Università, scuole e ospedali, in luoghi desolati in cui l'industria e il commercio, posti sotto il rigido controllo burocratico dei funzionari istituzionali, divennero affari privati e non più pubblici come un tempo.

La fine dell'epoca dei comuni determinò la nascita del moderno Stato, caratterizzato dall'unificazione territoriale e dall'accentramento del potere nelle mani del re, reso possibile dall'alleanza tra borghesia e nobiltà .

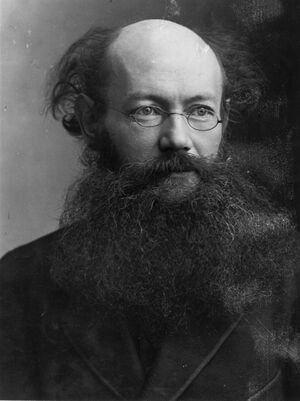

I Comuni nell'analisi di Kropotkin

Uno dei maggiori studiosi ed estimatori del movimento comunalista fu l'anarchico Kropotkin che, soprattutto in Il Mutuo appoggio (pubblicato nel 1925 nella traduzione di Camillo Berneri) analizzò diversi aspetti dei liberi comuni, esaltandone in particolare gli aspetti libertari:

La nascita

«Nessun periodo della storia può meglio mostrare il potere creatore delle masse popolari quanto il X e l'XI secolo, allorché i villaggi fortificati e le loro piazze del mercato, "oasi nella foresta feudale", hanno cominciato a liberarsi dal giogo dei signorotti, preparando lentamente la futura organizzazione delle città . Sfortunatamente, è un periodo sul quale le informazioni storiche sono particolarmente rare: conosciamo i risultati, ma sappiamo poco circa i mezzi con i quali sono stati ottenuti. Al riparo delle loro mura, le assemblee popolari delle città – sia completamente indipendenti, sia rette dalle principali famiglie nobiliari o mercantili – conquistavano e conservavano il diritto di eleggere il defensor, il difensore militare della città, e il supremo magistrato, o quantomeno di scegliere tra quelli che aspiravano a tale carica. In Italia i giovani Comuni licenziavano continuamente i loro defensores o domini, combattendo quelli che rifiutavano di andarsene. La stessa cosa accadeva a Est: in Boemia, i ricchi e i poveri insieme (Bohemicae gentis magni et parvi, nobiles et ignobiles) prendevano parte all'elezione; nelle città russe le assemblee popolari, le vyeches, eleggevano regolarmente i loro duchi – tutti regolarmente della famiglia Rurik – e stipulavano insieme le loro convenzioni, esautorandoli però se ne erano scontenti. Alla stessa epoca, nella maggior parte delle città dell'Europa occidentale e meridionale la tendenza era di prendere per defensor un vescovo eletto dalla città stessa; e molti vescovi si sono messi alla testa della resistenza per proteggere le «immunità » cittadine e difendere le loro libertà, tanto che, dopo la morte, molti sono stati santificati divenendo i patroni delle loro città, come san Uthelred di Winchester, san Ulrik di Asburgo, san Wolfgang di Ratisbona, san Heribert di Colonia, san Adalbert di Praga e così via. Anche molti abati e monaci sono diventati santi patroni delle città per aver sostenuto i diritti del popolo. Con questi nuovi defensores – laici o ecclesiastici – i cittadini hanno conquistato la piena autorità giuridica e amministrativa per le loro assemblee popolari. [...]»

Le associazioni

«Si sono scritte molte opere su queste associazioni che sotto il nome di corporazioni, gilde, fratellanze – o druzhestya, minne, artels in Russia, esnaifs in Serbia e in Turchia, amkari in Georgia, ecc. – si sono sviluppate in modo considerevole nel Medio evo tanto da rappresentare una parte sostanziale nell'emancipazione delle città . Ma ci sono voluti più di sessant'anni perché gli storici riconoscessero l'universalità di questa istituzione e il suo vero carattere. [...]. Se la casa di un fratello è distrutta dal fuoco, o se egli ha perduto il suo bastimento, o ancora se ha sofferto durante un pellegrinaggio, tutti i fratelli devono venire in suo aiuto. Se un fratello cade gravemente ammalato, altri due fratelli devono vegliare presso il suo letto fino a che non sia fuori pericolo; se muore, devono sotterrarlo – faccenda non da poco in tempi di pestilenze – accompagnandolo in chiesa e alla tomba. Dopo la sua morte devono soccorrere i suoi figli se sono nel bisogno, mentre molto spesso la vedova diventa una «sorella» della gilda. Questi due caratteri fondamentali s'incontrano in tutte le fratellanze formate non importa a quale scopo. Sempre i membri devono trattarsi in modo fraterno, tanto da chiamarsi appunto fratelli e sorelle, e sono tutti uguali di fronte alla gilda. Essi possiedono in comune il cheptel (bestiame, terre, bastimenti, fondi agricoli). [...] Ma se qualcuno viene meno alla sua lealtà verso i fratelli della gilda, o verso altri, viene escluso dalla fratellanza "con la fama di uomo da nulla" (tha scal han maeles af brödrescap met nidings nafn). [...] si conoscono gilde in tutte le professioni immaginabili: gilde di servi, gilde di uomini liberi e gilde miste di servi e uomini liberi; gilde formate per uno scopo specifico, quale la caccia, la pesca o un'impresa commerciale, e disciolte quando questo scopo specifico viene raggiunto; gilde che invece per certe professioni o certi mestieri durano secoli. Via via che le attività si diversificano, il numero delle gilde cresce. [...]»

Caratteristiche principali

«Ma il Comune non era semplicemente una parte «autonoma» dello Stato (queste parole ambigue non erano ancora state inventate): era esso stesso uno Stato. Aveva diritti di guerra e di pace, di federazione e di alleanza con i vicini; uno Stato e, cosa ancor più notevole, quando il potere della città veniva usurpato da un'aristocrazia nobiliare o mercantile, la vita interna [...] La città medievale ci appare così come una doppia federazione: innanzi tutto quella di tutte le unità domestiche all'interno di territori delimitati – la strada, la parrocchia, il quartiere – e poi quella degli individui uniti da giuramento in gilde secondo le loro professioni. Mentre la prima era un prodotto della comunità rurale, origine della città, la seconda era una creazione posteriore la cui esistenza derivava dalle mutate condizioni. Garantire la libertà, l'auto-amministrazione e la pace era lo scopo principale della città medievale, e il lavoro, come vedremo tra poco parlando delle gilde di mestiere, ne era la base. Ma la «produzione» non assorbiva tutta l'attenzione degli economisti del Medio evo. Con il loro spirito pratico, essi compresero che il "consumo" doveva essere garantito al fine di ottenere la produzione; di conseguenza, il principio fondamentale di ogni città era di provvedere alla sussistenza comune e all'alloggio tanto dei poveri quanto dei ricchi (gemeine notdurft und gemach armer und richer). L'acquisto di viveri e di altri beni di prima necessità (carbone, legna, ecc.) prima che fossero passati per il mercato o in condizioni particolarmente favorevoli dalle quali altri fossero esclusi – in una parola la preemptio – era assolutamente vietata [...]. Insomma, più conosciamo la città del Medio evo, più vediamo che non era una semplice organizzazione politica per la difesa di determinate libertà . Era un tentativo, su ben più vasta scala rispetto alla comunità rurale, di organizzare una stretta unione di assistenza e appoggio mutuo per il consumo, per la produzione e per la vita sociale nel suo insieme, senza frapporre gli impedimenti dello Stato, ma lasciando piena libertà di espressione al genio creatore di ciascun gruppo nelle arti, nei mestieri, nelle scienze, in commercio e in politica. Vedremo meglio fino a che punto questo tentativo ha avuto successo quando analizzeremo, nel capitolo seguente, l'organizzazione del lavoro nella città medievale e le relazioni delle città con la popolazione delle campagna circostanti. [...]»

Arti e mestieri

«Le arti e i mestieri avevano raggiunto in molte attività un grado di perfezione che oggi non possiamo vantarci di aver superato se diamo maggior valore all'abilità inventiva dell'operaio e alla perfezione del suo lavoro che non alla rapidità di esecuzione. Le navi delle città libere solcavano i mari europei in tutte le direzioni, e sarebbe bastato solo uno sforzo ulteriore per varcare gli oceani. Su vasti spazi di territorio il benessere aveva sostituito la miseria, e il sapere si era sviluppato e diffuso. Si andavano elaborando i metodi scientifici e ponendo le basi della fisica, si stava preparando il cammino per tutte le invenzioni meccaniche delle quali il nostro secolo è così orgoglioso. Tali furono i magici cambiamenti compiuti in Europa in meno di quattrocento anni. [...] Non è unicamente l'Italia, questa patria delle arti, ma tutta l'Europa ad essere ricoperta da tali monumenti. Il fatto stesso che tra tutte le arti sia proprio l'architettura – arte sociale per eccellenza – a toccare il suo più alto sviluppo è significativo. Per arrivare al grado di perfezione che ha raggiunto, quest'arte non poteva che essere il prodotto d'una vita eminentemente sociale. [...] Le arti del nostro tempo non sono, per la maggior parte, che una continuazione di quelle sviluppatesi in quest'epoca [...] Un monumento del Medio evo non era uno sforzo temporaneo, dove migliaia di schiavi eseguivano la parte loro assegnata dall'immaginazione di un solo uomo: tutta la città vi contribuiva. L'alto campanile svettava su una costruzione che aveva in sé della grandezza, in cui si sentiva palpitare la vita della città; non era una costruzione assurda come la torre in ferro alta 300 metri di Parigi o come quella fabbrica in pietra fatta per nascondere la bruttezza d'una armatura di ferro, come la Tower Bridge a Londra. Come l'Acropoli di Atene, la cattedrale di una città del Medio evo era innalzata con l'intenzione di glorificare la grandezza della città vittoriosa, di simboleggiare l'unione delle sue arti e dei suoi mestieri, di esprimere la fierezza di ogni cittadino per una città che era la sua propria creazione.»

Fine del movimento comunalista

«Le città del Medio evo hanno reso un immenso servizio alla civiltà europea: le hanno impedito di avviarsi verso le teocrazie e gli Stati dispotici dell'antichità; le hanno dato la diversità, la fiducia in se stessa, lo spirito d'iniziativa e le immense energie intellettuali e materiali che possiede ancor oggi e che sono la miglior garanzia della sua capacità di resistere ad una nuova invasione che venga da Oriente. Ma perché dunque questi centri di civiltà, che avevano tentato di rispondere a bisogni così profondi della natura umana e che erano così pieni di vita, non sopravvissero più a lungo? [...] Verso la fine del XV secolo, vennero costituiti alcuni potenti Stati che si rifacevano al vecchio modello romano. In ogni regione, qualche signore feudale, più abile, più avido di ricchezze e spesso meno scrupoloso dei suoi vicini, era riuscito ad assicurarsi più ricchi possedimenti personali, un più alto numero di contadini per le sue terre e di cavalieri per il suo seguito, un più consistente tesoro nei suoi scrigni. Aveva scelto come sua residenza un gruppo di villaggi ben situati, dove non si era ancora sviluppata la libera vita municipale – Parigi, Madrid o Mosca – e con il lavoro dei suoi servi ne aveva fatto delle città regie fortificate. Là attirava compagni d'arme, cui concedeva villaggi con liberalità, e mercanti, cui offriva la sua protezione per il commercio. Si andava così formando il germe d'un futuro Stato, che gradatamente avrebbe cominciato ad assorbire altri centri simili. Trovavano ripugnante la forma stessa della comunità rurale, che i loro codici ignoravano, e i princìpi federativi, che consideravano un'eredità dei "barbari"; viceversa, appoggiavano un cesarismo, sostenuto dalla menzogna del consenso popolare e dalla forza delle armi, e lavoravano alacremente per quelli che promettevano di attuarlo. [...] La Chiesa consacrò questi primi dominatori, li incoronò come rappresentanti di Dio sulla Terra, e mise al loro servizio la scienza e lo spirito politico dei suoi ministri, le sue benedizioni e le sue maledizioni, le sue ricchezze [...] le invasioni dei Mongoli e dei Turchi, le guerre sante contro i Mori di Spagna, le terribili guerre che ben presto scoppiarono tra i centri della nascente sovranità – tra Ile de France e Borgogna, Scozia e Inghilterra, Inghilterra e Francia, Lituania e Polonia, Mosca e Tver, ecc. – contribuirono tutte allo stesso risultato: vennero costituiti potenti Stati [...] Il peggio fu che queste autocrazie in ascesa trovarono appoggi grazie alle divisioni che si erano formate in seno alle città stesse [...] La città fu così divisa: da una parte i "borghesi" o "il Comune", e dall'altra «gli abitanti». Il commercio, che era dapprima comunale, diventò il privilegio di alcune famiglie di mercanti e di artigiani; non vi era ormai che un passo da fare perché divenisse un privilegio individuale o di un gruppo di oppressori, e questo inevitabile passo fu fatto [...]. Ogni città aveva ora i suoi Colonna e i suoi Orsini, i suoi Overstolze e i suoi Wise. Grazie alle cospicue rendite delle terre che avevano conservate, si circondarono di numerosi clienti, feudalizzando i costumi e le abitudini della città stessa. E quando i dissensi cominciarono a farsi sentire tra gli artigiani, offrirono le loro spade e le loro compagnie d'armi per risolvere le liti invece di lasciare che i dissensi trovassero soluzioni più pacifiche, come tradizionalmente accadeva nei tempi passati. [...] Gli studiosi di diritto romano e i prelati della Chiesa, strettamente alleati dall'epoca di Innocenzo III, riuscirono a neutralizzare l'idea-che aveva presieduto alla fondazione della città . Durante due-trecento anni predicarono dall'alto del pulpito, insegnarono nelle Università, pronunciarono dal banco del tribunale, che occorreva cercare la salvezza in uno Stato fortemente centralizzato, posto sotto un'autorità semi-divina. [...] Ben presto nessuna autorità fu trovata eccessiva, nessuna esecuzione a fuoco lento parve troppo crudele se compiuta "per la sicurezza pubblica". E con questa nuova attitudine di spirito, e questa nuova fede nella potenza di un uomo, il vecchio principio federalista svanì e il genio creatore delle masse si estinse. L'idea romana trionfava e, in queste circostanze, lo Stato accentrato trovò nelle città una facile preda [...] Per aver avuto troppa fiducia nel governo, i cittadini hanno cessato d'aver fiducia in se stessi, sono incapaci di trovare nuove vie. Allo Stato non resta che farsi avanti e schiacciare le ultime libertà . [...] Il flusso scorre ancora oggi alla ricerca di una nuova manifestazione, che non sarà più lo Stato, né la città del Medio evo, né la comunità rurale dei barbari, né il clan dei selvaggi, ma che parteciperà di tutte queste forme, pur superandole grazie a una concezione più ampia e profondamente umana.»